Евгений Широков - Клиническая кризология в кардионеврологии. Руководство для врачей

- Название:Клиническая кризология в кардионеврологии. Руководство для врачей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904750-14-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Широков - Клиническая кризология в кардионеврологии. Руководство для врачей краткое содержание

Клиническая кризология в кардионеврологии. Руководство для врачей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

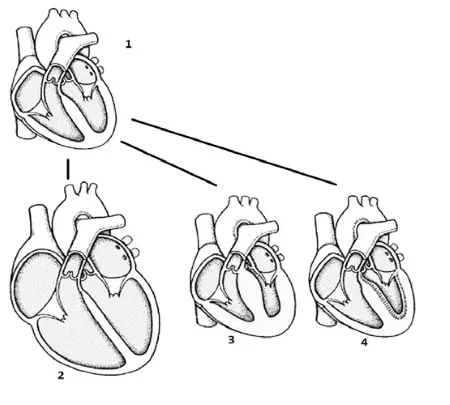

Рис. 2.4. Ремоделирование сердца

1 – норма; 2 – дилатационная кардиомиопатия; 3 – гипертрофическая кардиомиопатия; 4 – рестриктивная кардиомиопатия.

Несмотря на различия в этиологии и патогенезе заболеваний, вызвавших структурные изменения, существует общий признак, оказывающий существенное влияние на внутрисердечную гемодинамику – изменение формы и размеров полостей сердца. Целый ряд физических характеристик, таких как растяжимость, жесткость, эластичность, сократимость, неизбежно меняются вместе с изменением размеров и формы органа. Размеры, форма, способность к растяжению и сокращению оказывают непосредственное влияние на функцию сердца. Такие понятия как систолическая и диастолическая дисфункция отражают изменения динамических характеристик сердечного цикла, поскольку основаны на оценке скорости изгнания крови из полостей сердца, скорости и полноты их наполнения. Все эти факторы имеют не только прямое, линейное влияние на гемодинамику. Поскольку сердце является частью системы кровообращения, то изменения его структуры и функции отражаются на состоянии всей совокупности объединенных общей функцией участников процесса кровообращения. Приспособительные и патологические изменения системны, как системна функция кровообращения. Любые изменения отдельного звена влекут за собой функциональную и структурную перестройку всей системы. Артериальная гипертензия как гемодинамический синдром предполагает не только характерную перестройку размеров и пропорций сердца, но и реконструкцию всего сосудистого русла. Патологическая извитость крупных артерий – наиболее демонстративный пример приспособления сосудов к новым условиям кровообращения (Рис. 2.5).

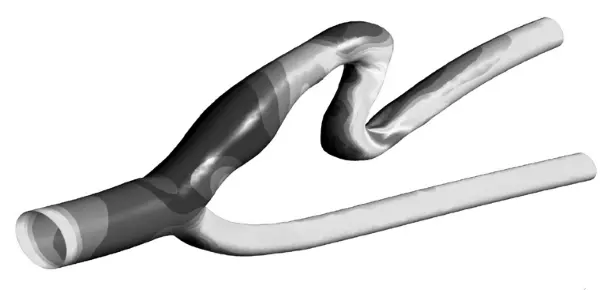

Рис. 2.5. Патологическая извитость внутренней сонной артерии

В последние годы особенности гемодинамики внутри артерий, изменивших свою геометрию, изучались методиками, основанными на компьютерном математическом моделировании потоков 5. Эти методы исследования позволили установить, что извитость крупной артерии приводит к перераспределению зон давления и разделению скоростных потоков (Рис. 2.5) 5. В сравнении с прямолинейной частью сосуда, участки расширения и изгибов имеют неравномерные зоны движения крови (на модели они отражены более темным цветом). Несмотря на расширение просвета артерии, смешивание потоков и возникновение зон высокого давления приводит к снижению эффективности транспортной функции. В результате объем протекающей через сосуд крови уменьшается примерно на 30 %.

Снижение объема протекающей через артерию крови при ее патологической извитости – не единственный результат изменения конфигурации крупного транспортного пути. Известно, что кровь движется с неодинаковой скоростью в разных точках сечения сосуда. Скорость движения крови максимальна в центре, вдоль продольной оси артерии, и снижается по мере приближения к стенкам. Между слоями крови возникает градиент, который принято называть скоростью сдвига 6. Расслоение крови, с распределением в ламинарном кровотоке форменных элементов, не является случайным. В крупных артериях вдоль оси с высокой скоростью двигается основная масса крупных клеток, в частности, эритроцитов, определяющих вязкость цельной крови. К пристеночным слоям тяготеют лейкоциты и тромбоциты.

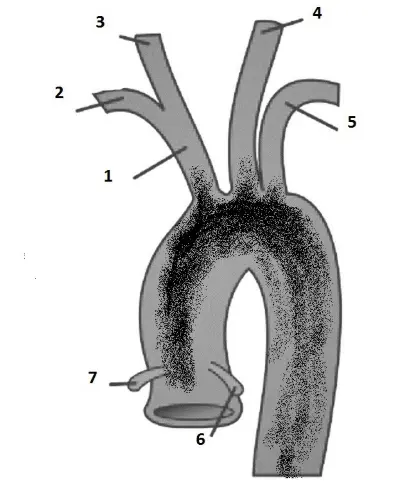

Очевидно, что созданные в процессе эволюции формы крупных артерий не являются случайными. Изгибы артериальных стволов и отхождения от них ветвей соответствуют ламинарным потокам. Например, движение основной массы эритроцитов в дуге аорты смещается к местам отхождения крупных артерий, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга (Рис. 2.6.).

Рис. 2.6. Дуга аорты и движение массы эритроцитов

1 – брахиоцефальный ствол; 2 – правая подключичная артерия; 3 – правая общая сонная артерия; 4 – левая общая сонная артерия; 5 – левая подключичная артерия; 6 – левая коронарная артерия; 7 – правая коронарная артерия.

Ремоделированию в рамках приспособительных реакций или патологических процессов подвергается и микроциркуляторное звено системы кровообращения. При этом общий вектор структурных изменений мелких артерий мышечного типа направлен на увеличение толщины стенок сосуда и уменьшение его просвета (Рис. 2.7.). Типичная картина гипертонической микроангиопатии характеризуется значительным утолщением мышечного слоя, потерей эластичности сосудистой стенки 7. Ригидность микроциркуляторного русла, жесткость крупных артерий, не способных в полной мере демпфировать пульсовую волну, приводят к увеличению периферического сопротивления сосудистого русла, увеличению нагрузки на левые отделы сердца и способствуют дальнейшей патологической реорганизации системы кровообращения.

Рис. 2. 7. Гипертоническая микро ангиопатия

А – просеет артерии.

Структурно-функциональные представления о системе кровообращения предполагают не только cono ставления морфологических изменений с клиническими данными, но и анализ динамических, прежде всего, адаптивных возможностей сердца и сосудов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности организма. Моделью подобного подхода могут служить современные представления об организации кровоснабжения головного мозга 7. Согласно концепции, предложенной сотрудниками Научного центра неврологии АМН РФ, артериальная система головного мозга представлена, по меньшей мере, тремя структурно-функциональными уровнями. Первый уровень – это магистральные артерии головы – сонные и позвоночные артерии, основная функция которых – транспортная. Второй уровень – экстрацеребральные артерии, в том числе артериальный круг большого мозга и крупные поверхностные сосуды. Основная функция сосудов этого уровня – обеспечение сосудистых бассейнов и коллатерального кровотока. Третий уровень – метаболический. Он включает сосуды микроциркуляторного русла, обеспечивающие обменные процессы. Это мелкие артерии мышечного типа и капилляры, которые располагаются непосредственно в тканях. Физиологические процессы старения, патологические процессы и заболевания (атеросклероз, артериальные гипертензии) характеризуются нарушением структуры и функции разных уровней системы кровообращения. Например, артериальная гипертония затрагивает, прежде всего, уровень микроциркуляторного русла, формируя новый динамический стереотип работы сердечнососудистой системы в условиях высокого периферического сопротивления и значительного увеличения нагрузки на сердце. Атеросклерозу подвержены крупные артерии, структурные изменения которых приводят к нарушению транспортной функции, создают условия для атеротромбоза, уменьшают возможности адаптации системы кровообращения к изменяющимся потребностям. Очевидно, что при коронарогенных и некоронарогенных заболеваниях сердца, сопровождающихся нарушением сократительной способности миокарда, повреждениями клапанного аппарата и изменениями геометрии полостей, динамические свойства всей системы будут определяться снижением насосной функции сердца. Несмотря на различия патогенеза, гемодинамические нарушения характеризуются общими закономерностями самоорганизации системы. Наиболее значимые из них можно сформулировать следующим образом:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: