Игорь Кельмансон - Перинатология и перинатальная психология

- Название:Перинатология и перинатальная психология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00663-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Кельмансон - Перинатология и перинатальная психология краткое содержание

Учебное пособие посвящено актуальным вопросам перинатологии и перинатальной психологии, знание которых требуется для подготовки клинических психологов. Издание содержит важнейшие сведения о развитии эмбриона и плода, формировании его компетенций. Рассматриваются изменения в организме женщины во время беременности и связанные с этим психологические проблемы. Обсуждается формирование материнского поведения, материнской привязанности к плоду и ребенку, концепция фетального программирования во взаимосвязи с материнским программированием.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности 022700 «Клиническая психология», в том числе со специализацией «Клиническая психология младенческого и раннего возраста». Изложенные материалы могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как «Психология соматических больных», «Клиника внутренних болезней», «Перинатальная психология и психология младенца», «Психология здоровья», а также при изучении спецкурса «Основы педиатрии». Может быть полезно акушерам, педиатрам, неонатологам, практикующим детским клиническим психологам, аспирантам, специалистам, проходящим последипломное обучение.

Перинатология и перинатальная психология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Преждевременные роды, рождение ребенка с ММТ и ЗВУР характеризуются во многом сходными факторами риска, причем факторы риска ММТ и ЗВУР в целом исследованы лучше, чем причины наступления преждевременных родов (Kramer M. S., 1987). Наиболее значимыми из установленных факторов риска являются следующие (Marini A., Vegni C., 1989):

– демографические: возраст матери (моложе 17 или старше 34 лет), неполная семья, низкий социально-экономический статус;

– факторы микросоциального окружения: курение матери, нарушение питания, злоупотребление алкоголем, наркомания, отсутствие адекватного пренатального наблюдения;

– факторы риска, предшествовавшие наступлению беременности: малая масса тела матери, низкий рост матери, аномалии половых органов, болезни, не связанные с беременностью (нефрит, хроническая артериальная гипертензия и иные сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени);

– отягощенный акушерский анамнез: предшествующие рождения детей с ММТ и ЗВУР, предшествующие преждевременные роды, предшествующие случаи внутриутробной смерти плода или смерти новорожденного;

– медицинские факторы риска в ходе текущей беременности: высокий порядковый номер родов, многоплодная беременность, инфекции, передающиеся половым путем; аномалии плода, отслойка плаценты, низкое диастолическое артериальное давление, высокое систолическое артериальное давление, гестоз беременных;

– факторы внутриутробного стресса плода: неадекватное увеличение объема циркулирующей крови у матери, доказанное загрязнение окружающей среды, доказанные инфекции мочеполовой системы у матери.

Влияние большинства перечисленных факторов на течение беременности и развитие плода обсуждалось в предыдущих разделах (см. гл. 3).

Принципиально важным является тот факт, что пренатальная депривация, связанная с нежеланной беременностью, повышает риск рождения ребенка недоношенным и/или с признаками ЗВУР Исследователи отмечали, что вероятность преждевременного окончания нежеланной беременности в 3,7 раза выше, а дети рождались с низкой массой тела в 2,3 раза чаще, чем в случаях желанной беременности. Задержка внутриутробного развития плода в 1,6 раз чаще отмечалась при нежеланной беременности (Сафонова Т. Я [и др.], 1990).

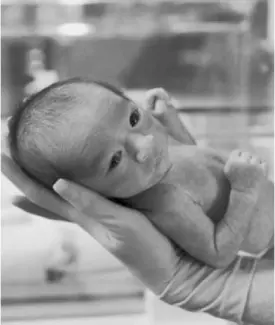

Недоношенный ребенок имеет ряд отличительных внешних признаков, выраженность которых зависит от срока гестации: че меньше гестационный возраст, тем больше таких признаков и он выражены отчетливее (рис. 69). Малая длина тела и пониженное питание свойственны практически всем недоношенным новорожденным. Для недоношенных детей характерно непропорциональное телосложение: относительно большие голова и туловище, коротки шея и ноги, низкое расположение пупка. Эти особенности частично обусловлены тем, что темп роста нижних конечностей увеличивается во второй половине беременности. Для недоношенных новорожденных детей с экстремально низкой массой тела характерна выраженная гиперемия (краснота) кожных покровов. Следующей особенностью кожных покровов недоношенных детей является обилие пушковых волос (лануго), присутствующих не только на плечах и спине (как у доношенного ребенка), но также на щеках, бедрах, ягодицах. Подкожный жировой слой истончен или отсутствует, сохраняется лишь в области щек. К моменту рождения ногти достаточно хорошо сформированы, однако часто не доходят до кончиков пальцев. Ногти достигают кончика пальца при сроке беременности 28–32 нед., а при сроке свыше 35 нед. выступают за край пальца. У недоношенных детей ушные раковины мягкие вследствие недоразвития хрящевой ткани. Череп более круглый, чем у доношенных детей (после исчезновения родовой конфигурации), кости его податливы, швы и роднички открыты.

Рис. 69 . Недоношенный ребенок

Отмечается преобладание мозгового черепа над лицевым. Половая щель у девочек зияет, так как большие половые губы не прикрывают малые. Яички у мальчиков не опущены в мошонку и находятся в паховых каналах или в брюшной полости. Необходимо отметить, что ни один из внешних признаков в отдельности не может считаться безусловным признаком недоношенности, учитывается только их совокупность. Следует оценивать гестационный возраст ребенка по совокупности морфологических данных и нейромышечной зрелости в первые сутки жизни, и с указанной целью используются специальные разработанные шкалы.

Недоношенный ребенок характеризуется и многочисленными функциональными особенностями. Для таких детей характерны вялость, сонливость, слабый крик, угнетение мышечного тонуса, ослабление сосательного рефлекса, несовершенство терморегуляции. Дыхание недоношенного ребенка отличается от дыхания доношенного большей частотой и лабильностью, поверхностным характером дыхательных движений, неравномерностью глубины дыхания, появлением респираторных пауз. Для таких детей весьма характерны остановки дыхания (апноэ), а также чередование эпизодов респираторной активности с паузами в дыхании – так называемое периодическое дыхание, которое наиболее отчетливо проявляется во время сна (Кельмансон И. А., 2006). Имеются и функциональные особенности сердечно-сосудистой системы, которые проявляются в преобладании симпатического отдела вегетативной нервной системы. ЧСС у недоношенных в период новорожденности достигает 140–160 в минуту, а при беспокойстве может достигать 200–220/мин (Шабалов Н. П., Цвелев Ю. В., 2004). Артериальное давление неустойчиво, регуляция сосудистого тонуса нарушена. У недоношенного ребенка (особенно экстремально недоношенного), а также при экстремально малой массе тела в положении ребенка на боку отмечается разная окраска кожи: нижняя половина – розового

цвета, верхняя – белого (симптом Финкельштейна). Отмечается также функциональная незрелость почек, что проявляется в низкой клубочковой фильтрации и несовершенстве почечной регуляции концентрации электролитов. Потеря массы тела в период новорожденности составляет у недоношенных детей 9—14 % по отношению к массе при рождении, а восстановление исходных показателей растянуто во времени. Значительно чаще у недоношенных детей наблюдается повышение уровня билирубина, а незрелость механизмов его метаболизма создает угрозу билирубиновой интоксикации.

Недоношенность требует проведения многочисленных мероприятий, направленных на выхаживание ребенка, поддержание его жизненных функций. Главное условие для выхаживания – снижение повреждающего действия внешних факторов, раннее рациональное питание при минимизации лекарственных воздействий (Шабалов Н. П., Цвелев Ю. В., 2004). Особое внимание следует уделять температуре воздуха, поскольку у недоношенных детей (особенно у экстремально недоношенных) существенно нарушена способность к терморегуляции. Переохлаждение ребенка может наступить даже при проведении самых простых процедур, таких как смена пеленок. В свою очередь стресс, связанный с охлаждением, влечет за собой изменение физиологических процессов, повышает риск заболеваний. Поддержание специального микроклимата (теплового режима, оптимальной влажности воздуха) достигается в ряде случаев помещением недоношенного ребенка в инкубатор – кувез (рис. 70).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: