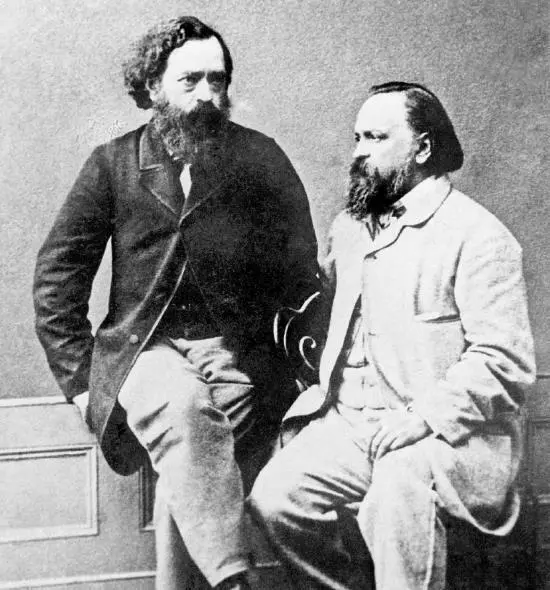

Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119691-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание

В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.

Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, стихи бывают разные, «веселые и праздные», лиричные, печальные, драчливые и умиретворяющие. Но бывают и угрюмые — злые и прямые. Как бывает и иная жизнь. Вот как у Анны Барковой, воскресшей для нас, считайте, из небытия…

190. Никитский бул., 12а(с.), — Ж. — с 1928 по 1933 г. (сначала в дворовом флигеле, а затем, с 1931 г., в доме с окнами на бульвар) — поэтесса и переводчица Софья Яковлевна Парнок(урожд. Парнох). Здесь до 1958 г. жила и ее подруга, ее любимая — преподаватель математики Ольга Николаевна Цубербиллер(урожд. Губонина), а позже — последняя ее любовь — Нина Евгеньевна Веденеева.

Удивительно, что Соня Парнок, знавшая почти всех поэтов Серебряного века, со многими дружившая, а многих и любившая, умерла своей смертью. Ведь «нестандартная любовь», любовь к себе подобным, «сапфическая страсть» была при советской власти под строжайшем запретом. Это было преступлением. И если прозаик и сценарист (фильмы «Солярис», «Раба любви» и др.) Фридрих Наумович Горенштейн, живший 30 лет спустя буквально в соседнем доме ( № 10/5), скажет про себя: «Я — писатель незаконный», то ведь и Софья Парнок вполне могла сказать о себе: «Я — незаконный поэт…»

Она выросла, если можно так сказать, в «лоне литературы». Ее брат Валентин Парнох (он станет главным героем эссе «Египетская марка» Осипа Мандельштама), сестра Елизавета Тараховская и племянник Александр тоже стали литераторами и поэтами, как и муж ее, Владимир Волькенштейн, за которого сгоряча и ненадолго выскочила золотая медалистка, консерваторка, а потом и «бестужевка» Соня. Даже первая большая «постельная любовь» тоже была повенчана с поэзией — ей стала молодая Марина Цветаева. Так что литература: и стихи к Марине (та, в свою очередь, ответила ей целым циклом «Подруга»), и стихи к последней своей любви, уже в этом доме, к «седой музе» своей, преподавателю физики Нине Веденеевой — всегда была у Парнок первой возлюбленной.

Поэтесса Софья Парнок

Гордая, независимая, загадочная и бескомпромиссная, она не жила — царила. Фамилию свою переделала в Парнок (ибо «букву „х“ ненавижу»), критические статьи вообще подписывала мужским именем «Андрей Полянин», авторитеты литературные свергала наотмашь («на всем печать золотухи и онанизма… мерзко») и, хотя и приняла православие, ни разу не стеснялась своего еврейства. «Я чересчур еврейка, — говорила, — чтобы творчество у меня могло быть наивным…» Утверждают, что только ей принадлежат «сжатые и четкие характеристики поэтики Мандельштама, Ахматовой, Ходасевича, Игоря Северянина и других ведущих поэтов 1910-х годов».

Цветаеву, к ее великому горю, Парнок, после двух лет любви бросила первой, хотя и написала в стихах мужу ее, что не он разбудил, «расколдовал» ее: «И не ты, молодой мужчина, а я, женщина, овладела твоей супругой…» А вообще среди ее «любовей» были и балерина Гельцер, и певица Максакова (она пела в опере «Алмаст», автором либретто которой была Парнок), и актриса Камерного театра Наталья Эфрон, и поэтессы Звягинцева и Федорченко.

До переезда сюда выпустила помимо первого сборника в 1916 г. четыре книги стихов: «Розы Пиерии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка» (1926) и последний — «Вполголоса» (1928), который вышел уже всего в 200 экземплярах. Но стихи писала все сильней и трагичней. «Налей мне, друг, искристого // Морозного вина, // Смотри, как гнется истово // Лакейская спина, // Пред той ли, этой сволочью, — Не все ли ей равно?.. // Играй, пускай иголочки, // Морозное вино!.. // Но что ж, богатство отняли, // Сослали в Соловки, // А все на той же отмели // Сидим мы у реки. // Не смоешь едкой щелочью // Родимое пятно… // Играй, пускай иголочки, // Морозное вино!»

Здесь, в этой квартире, она с трудом мирилась с бытом, с трудом зарабатывала, в основном переводами. «Перевожу я такие ужасы, — писала Вере Звягинцевой, — что даже ночью они мне снятся: пытки, расстрелы, еврейские погромы, крушение поездов (рассказы Барбюса)». Но в любви была, как и прежде, неистова. Себя в 46 лет звала уже «седой Евой», но когда сломила сопротивление Веденеевой (а Парнок была первой ее партнершей), то написала в стихах: «Глаза распахнуты и стиснут рот. // И хочется мне крикнуть грубо: // „О, бестолковая! Наоборот, — // Закрой, закрой глаза, открой мне губы!“ // Вот так, учительница… Наконец!.. // Не будем торопиться всуе. // Пускай спешит неопытный юнец, — // Люблю я пятилетку в поцелуе!..» Каково!..

Умрет она в 1933-м не в этом доме, а в селе Каринское, но похоронят ее в Москве. Хоронить ее будут и Борис Пастернак, и Густав Шпет. А в Париже давний ее друг, поэт Ходасевич, коротко напишет в некрологе: «Ею было издано много книг, неизвестных широкой публике, — тем хуже для публики…»

К публике, да просто к нам — Софья Парнок вернулась только к концу века, к 90-м гг. И то хорошо!

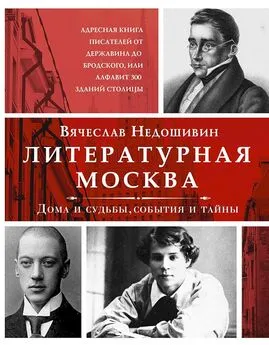

191. Никитский бул., 14/23/9(с. п., мем. доска), — дом князя Лобанова-Ростовского. Ж. — с 1822 по 1834 г. — действительный статский советник Платон Богданович Огареви его сын — поэт и публицист Николай Платонович Огарев. Мать Н. П. Огарева, Елизавета Ивановна Огарева(урожд. Баскакова), скончалась за семь лет до этого.

Мать умерла, когда ему было два года, и болезненный Коля Огарев до четырех лет вообще не ходил (эпилепсия). Но среди друзей, которых завел в этом доме и, как оказалось, на всю жизнь, был настолько любим, что его прозвали «директором совести».

Н. П. Огарёв и А. И. Герцен

Жил здесь, напишет, «украдкой». «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка, вот путь, по которому прошло детство, отрочество и даже юность…» Тайком переписывал стихи декабристов, поэму Рылеева «Войнаровский», влюбился в Шиллера, в котором искал мотивы борьбы. Ведь и эпиграфом к будущему журналу «Колокол» Герцен и Огарев тоже возьмут из Шиллера — «Зову живых!».

Они, Огарев и Герцен, вообще-то дальние родственники (последний был старше на год), познакомились еще мальчиками. И из этого дома летом 1826 г. четырнадцатилетний Саша Герцен и его друг отправились гулять на Воробьевы горы, где «в виду всей Москвы» поклялись пожертвовать жизнью на «избранную… борьбу».

Кто из нас не клялся в детстве кумирам, идеям, выбранным, казалось бы, будущим дорогам? Но только этим двоим удалось остаться верными всю жизнь сказанному когда-то. Ведь, став студентами, оба, и в этом как раз доме, собирали тайный политический «кружок», куда входили братья Пассеки, Кетчер, Сатин, Сазонов, Савич, Лахтин. В «светлой, веселой комнате, обитой красными обоями с золотыми полосками», споры кипели «ночи напролет». О французской революции, декабрьском восстании, о сен-симонизме и конституциях. А идея была одна — «ненависть ко всякому насилью, ко всякому правительственному произволу…». «Мы не были монахи, — вспоминал Герцен об этих сборищах, — мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки». И здесь же, но уже с 1829 г., всей компанией бурно обсуждали и первые статьи Герцена, и первые напечатанные переводы философских трактатов Огарева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)