Владимир Ерохин - Основы философии

- Название:Основы философии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Горизонт-РИУП

- Год:1996

- Город:Рязань

- ISBN:5-88236-19-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ерохин - Основы философии краткое содержание

Основы философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Критерий практики не является единственным. Дополнительными и нередко вполне действенными являются такие критерии, как: ЛОГИЧЕСКАЯ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ, ЭСТЕТИЧНОСТЬ и изящество какой-то гипотезы, ИНТУИТИВНАЯ САМООЧЕВИДНОСТЬ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ. Все они, однако, нуждаются в подтверждении универсальным критерием практики. Вот почему он считается высшим среди всех критериев.

Так или примерно так обстоит дело, когда мы ведем речь о научном познании. Если же говорить о философии, а тем более о так называемых ЦЕННОСТНЫХ ФОРМАХ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (религия, мораль, искусство), то здесь все выглядит значительно сложнее. Какая религия более истинна? С точки зрения науки, которая отрицает центральную для любой религии идею бога, это бессмысленный вопрос. Какое из художественных произведений истиннее: «Слово о полку Игореве» или «Песнь о Роланде», рассказ «Степь» А. Чехова или картина «Степь» И. Шишкина? Вопрос еще более бессмысленный.

Помимо истин люди нуждаются в ценностях. Истина — это объективная характеристика мира, а ценность — это выражение субъективной потребности людей. Под ЦЕННОСТЯМИ понимаются МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЛИ ИДЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ КАКИЕ-ЛИБО ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ. Мир ценностей крайне разнообразен: нравственные, эстетические, религиозные, научные и др. Даже простое общение людей в определенных условиях выступает как нечто ценное само по себе.

Не зря французский писатель А. де Сент-Экзюпери говорил о «роскоши человеческого общения». Люди не всегда замечают подобные ценности, лишь утратив их, начинают понимать их значимость для себя. Воистину: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Как правило, ценности не существуют сами по себе, в «чистом виде», независимо от деятельности людей. Даже если речь идет о каких-то объективных свойствах предмета, то ценность этих свойств раскрывается лить в определенных общественных отношениях. Зачем, например, человеку уникальная твердость алмаза, если это природное свойство не находит себе применения? Только в эпоху промышленной революции данный минерал приобрел технологическую ценность, стал использоваться в обработке твердых материалов.

Ценности буквально пронизывают собой всю материальную и духовную культуру общества. Культура соткана из них, ее самое можно определить именно как мир ценностей. Одни из них носят общечеловеческий характер, другие — исторически преходящи. Если сравнить, например, идеалы красивой женщины у русского простонародья и аристократии начала XIX в., то они прямо противоположны. Крестьянки румянились, чтобы быть «красными», то есть «красивыми» (в старославянском языке, в современном чешском языке — это синонимы). Аристократки же, напротив, использовали белила и принимали томный, чуть ли не болезненный вид, как того требовала мода того времени и стремление отгородиться от простонародья.

Исходя из такого рода примеров, можно, пожалуй, сделать вывод о том, что понятие истины неприменимо к ценностям, что здесь все субъективно, что нельзя, в частности, называть одни ценности истинными, а другие ложными. Такой вывод был бы поспешным. Есть АБСОЛЮТНЫЙ КРИТЕРИЙ всех ценностей, начало и конец всех оценок. Это САМ ЧЕЛОВЕК. Все то, что способствует максимальному раскрытию человеческого начала в человеке, приумножению добра, торжеству красоты и «очеловечиванию» мира и самих человеческих отношений — все это и будет абсолютным критерием истинности оценок.

Так что к ценностям все-таки применимо понятие истины. Равным образом, и наоборот: истины поддаются оценке. Например, ценность науки состоит в том, что она открывает истины, этим-то она и ценна в глазах людей.

§23. Основы методологии научного познания.

Мы живем в век научно-технической революции. Наука стала важным элементом жизни общества. Поэтому в разделе о теории познания надо хотя бы кратко остановиться на вопросах ЛОГИКИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ. Так называют направление или раздел современной философии, который специально занимается изучением феномена науки и научного познания.

Сейчас в мире насчитывают до 1,5 тысяч различных наук. Все они группируются в несколько отраслей: ЕСТЕСТВЕННЫЕ (науки о природе), ОБЩЕСТВЕННЫЕ (науки об обществе) и ГУМАНИТАРНЫЕ (науки о человеке). В последние годы все чаще выделяют самостоятельный класс ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК.

Наука как совокупность знания существует с Античности. Однако долгое время она существовала в виде различных разрозненных знаний, имевших узкое применение, интересовавших небольшой круг людей. Превращение науки в системное знание, а научной деятельности — в систематическую профессиональную деятельность специально подготовленных людей (ученых) произошло сравнительно недавно, в XVI-XVII вв. К этому времени было изобретено книгопечатание, сделаны многие технические изобретения. На ученых перестали смотреть как на чудаков, в пыльных чуланах занимающихся всякими алхимическими опытами. Возникли первые научные общества (Франция, Англия), сложились устойчивые формы общения и обмена информацией: научные журналы, публикация книг, университетские диспуты — прообразы нынешних научных семинаров и конференций.

Наука стала профессией, видом деятельности, отраслью народного хозяйства. Ныне на нужды науки в развитых странах выделяют до 10% национального бюджета (в России на середину 1990 гг. — 3%). В ней заняты миллионы людей.

Выделяют АКАДЕМИЧЕСКУЮ. ВУЗОВСКУЮ и ОТРАСЛЕВУЮ науку. Первая сосредоточена в крупных научно-исследовательских центрах и ведущих университетах страны. Здесь в основном осуществляются так называемые ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ исследования, поиск объективных закономерностей мира. Отраслевая наука, тесно связанная с производством, в основном сосредоточена на ПРИКЛАДНЫХ исследованиях, то есть поиске инженерных и других практических применений научных разработок. Вузовская наука обычно занимается и тем, и другим.

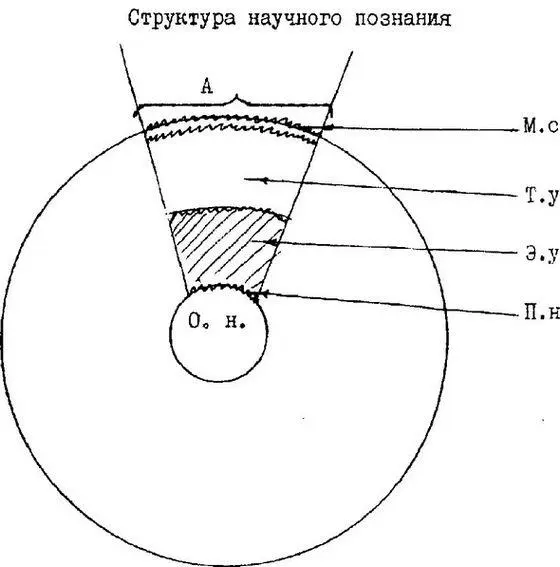

СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ схематично представлена на рис. 3.

В центре ОБЪЕКТ НАУКИ — та часть реальности, которая изучается наукой. Наиболее крупными объектами научного познания являются, как уже неоднократно отмечалось, природа, общество и сам человек. Любой из этих объектов может быть раздроблен на более частные объекты изучения.

Как быть, если один и тот же объект изучается разными науками? Например, считается, что человека изучают несколько сот наук. Для этого существует такое понятие, как ПРЕДМЕТ НАУКИ, та сторона, тот аспект объекта, та система закономерностей, которая изучается именно данной, а не другой наукой. Другими словами, один объект науки изучается целым спектром наук (на схеме они изображены в виде «лепестков ромашки»), которые не перекрывают и не дублируют друг друга, поскольку имеют разные предметы изучения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: