Татьяна Сидорина - Национализм: теории и политическая история

- Название:Национализм: теории и политическая история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГУ ВШЭ

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-7598-0368-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Сидорина - Национализм: теории и политическая история краткое содержание

Авторы рассматривают национализм в ретроспективе его эволюции на протяжении двух последних столетий. В первых главах излагается история национализма, обсуждаются его концептуальные трансформации. Специальная глава посвящена сопоставлению теорий национализма, основных точек зрения и позиций известных исследователей. Национализм рассматривается в контексте основных идеологических парадигм современности: либерализма и консерватизма. Заинтересованному читателю будет также интересно узнать, как изменяется национализм в условиях глобализации, как он связан с социально-экономическими процессами, институциональными, культурными трансформациями, происходящими в современном обществе.

Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей политико-правовых, социально-экономических, гуманитарных дисциплин, а также для всех интересующихся политическими проблемами современности.

Национализм: теории и политическая история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

474

Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 68—69.

475

Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 68—69.

476

Е.Ю. Гуськова писала: «В религиозных странах националисты всегда поднимали на щит чувства верующих... (При этом. — Авт.) следует иметь в виду, что католическая церковь в Хорватии была намного активнее, чем, например, православная в Сербии. И религиозность в районах традиционно католических выше, чем в традиционно православных. (Например. — Авт.) в 1982 г. в Словении и Хорватии треть молодежи признавала себя верующими... В Сербии только 3 % молодежи оказались верующими... Именно поэтому религия приобрела националистическую окраску, и любая напряженность, возникающая в религиозной сфере, легко перерастала в этническую напряженность и наоборот» (Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 71—72).

477

Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 71—72.

478

Экономический кризис выражался в том числе и в фактическом разрыве межреспубликанских экономических связей: «К середине 1980-х годов Югославия, по оценке экономистов, перестала существовать как единый народнохозяйственный комплекс: примерно 2/3 производившихся в республиках и краях товаров вообще не выходили за рамки их границ, а взаимно обменивалась лишь ¼ товарной массы» (Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 64).

479

Там же. С. 64.

480

Цит. по: Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 77.

481

Там же. С. 103.

482

Кстати, нельзя, сказать, что и все сербы желали сохранения союзного государства. Еще в первой половине 1980-х гт. «открыто ставился вопрос о том, что республика... по большинству показателей экономического развития не достигала среднеюгославского уровня... Экономисты Сербии все чаще выдвигали требование пересмотра положения республики... предоставления ей особого статуса и освобождения от материальной помощи (менее экономически развитым. — Лет.) Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории... Многие считали, что Сербия никогда не была в таком тяжелом положении за всю свою историю, как сейчас, что над сербами довлеет албанский ирредентизм, антисербская кампания в других республиках. Появились голоса, которые утверждали, что Сербия от объединения с другими республиками только потеряла, в то время как другие югославские народы выиграли, и поэтому следует исправить такую несправедливость» (Гуськова Е.Ю. Указ. соч. С. 72—73).

483

Там же. С. 103.

484

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, технологии. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 24—25.

485

Однако прибалтийские республики — Литва, Латвия и Эстония — оставались независимыми только до 1940 г. Их присоединение к СССР было частью реализации так называемого «пакта Риббентропа — Молотова» (советско-германского соглашения 1939 г.).

486

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М.: Весь мир, 1997. С. 282.

487

Точнее, их партийное руководство, по негласным правилам формировавшееся в основном из представителей соответствующих титульных наций.

488

В том числе идеи о формировании в СССР по мере продвижения к коммунизму новой межнациональной исторической общности людей — «советского народа». Например, автор статьи в Большой советской энциклопедии трактовал этот процесс следующим образом: «В ходе строительства коммунизма ускоряется процесс сближения наций, который ведет к стиранию их различий, связанных с устаревшими формами жизни, и даже к слиянию отдельных малочисленных этнических общностей. Стирание национальных различий — процесс более длительный, чем стирание классовых различий. Полное слияние наций произойдет в результате их дальнейшего расцвета и постепенного, все более тесного сближения во всех сферах жизни. Коммунисты не сторонники увековечивания национальных различий, они поддерживают объективный прогрессивный процесс всестороннего сближения наций, создающего предпосылки их будущего слияния на основе полной добровольности и демократизма... Опираясь на марксистско-ленинскую теорию, можно предвидеть, что полная победа коммунизма во всем мире создаст условия для слияния наций и все люди будут принадлежать к всемирному бесклассовому и безнациональному человечеству, имеющему единую экономику и единую по содержанию богатейшую и многообразную коммунистическую культуру» (БСЭ. Т. 17. С. 376).

489

Кеннеди П. Указ. соч. С. 283.

490

Бобков Ф.Д. КГБ и власть. М.: Ветеран МП, 1995. С. 285.

491

Кеннеди П. Указ. соч. С. 283.

492

«Рух» (от укр. — движение) — созданная в период перестройки массовая националистическая организация, сыгравшая в Украине ключевую роль в борьбе за выход из состава СССР.

493

Бобков Ф.Д. Указ. соч. С. 317—318.

494

Следует иметь в виду, что в соответствующих диаспорах на протяжении многих десятилетий после лишения их стран независимости (в результате включения в СССР) тон задавали члены бывших политических элит. Для них вопрос о «национальном самоопределении» и государственном суверенитете их стран имел особенно болезненный смысл.

495

См.: Бобков Ф.Д. Указ. соч. С. 357; Мяло К.Г. Россия и последние войны XX века (1989—2000). К истории падения сверхдержавы. М.: Вече, 2002. С. 29.

496

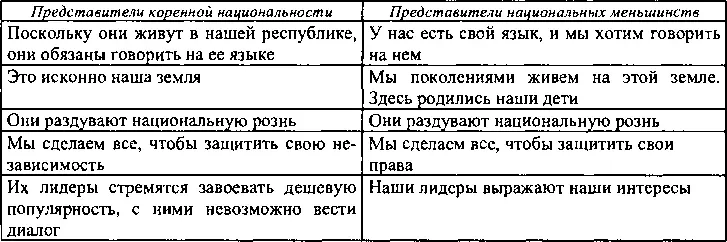

Известные российские психологи Леонид Гозман и Елена Шестопал обращали внимание на то обстоятельство, что уже к концу 1980-х гг. взаимное восприятие этносов на периферии СССР строилось через призму негативных стереотипов или «зеркальных образов», имеющих тенденцию быстро возникать и развиваться в конфликтных ситуациях. В книге «Политическая психология» (Ростов н/Д: Феникс, 1996. С. 257) они писали: «Для конца 1980-х годов были типичными следующие взгляды людей, принадлежавших к разным национальностям, но проживавших на одной территории бывшего Советского Союза:

497

Бобков Ф.Д. Указ. соч. С. 285—286.

498

Еще до провозглашения советским руководством нового политического курса в Казахстане произошли события, которые стали своего рода предвестием будущих массовых межэтнических конфликтов. В Алма-Ате 16—18 декабря 1986 г. произошли массовые волнения молодежи, вызванные снятием по решению московского Политбюро с поста первого секретаря компартии Казахстана Д. Кунаева (казаха) и заменой его Г. Колбиным (русским). В ходе этих событий около десяти тысяч человек, в основном студенты алма-атинских вузов, под лозунгом отставки Колбина и назначения вместо него казаха, осадили здание республиканского Центрального комитета партии и вступили в вооруженный конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. В результате с обеих сторон несколько человек погибли, несколько десятков получили серьезные ранения (См.: Бобков Ф.Д. Указ, соч. С. 328—339).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: