Самир Амин - Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира

- Название:Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Европа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9739-0108-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самир Амин - Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира краткое содержание

Если европейская политическая культура начиная с французской революции отдавала центральное место понятиям равенства, американское государство эволюционировало в слугу интересов капитала, и только его.

Эта модель ныне насаждается и глобальных масштабах. Империализм США будет отличаться большой степенью, выражаемой в разграблении ресурсов и уничтожении жизни бедных людей.

«Вирус либерализма» показывает, как американская модель «демократии низкой интенсивности» одновременно размывает гражданство и классовое сознание, заменяя их идеей демократизации как постоянно развивающегося процесса, фундаментально важного для прогресса человечества.

Самир Амин (р. 1931) — известный экономист и политолог. В 1960 — 1963 гг. — советник по планирванию при правительстве Мали. В 1964 — 1979 гг. — профессор Парижского университета, университетов в Пуатье, Дакаре. В 1970 — 1980 гг. — директор Института экономического развития и планирования в Дакаре, затем руководитель проекта «Будущее Африки» (Институт научных исследований и образования ООН, Дакар). В настоящее время — директор международной ассоциации интеллектуалов Африки, Азии и Латинской Америки «Форум третьего мира» (Дакар). Автор более 30 книг, большая часть которых переведена на многие языки мира.

Перевод с английского Шогди Нагиба и Сергея Кастальского.

Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На данном этапе капиталистической эволюции господствующие классы — формальные владельцы основных средств производства и старшие должностные лица, ответственные за их управление, — составляют лишь малую долю мирового населения, хотя и присваивают себе большую долю доступных обществу доходов. Эта доля остается малой, даже если присовокупить к ним средние классы в исконном смысле этого понятия — тех, кто не работает за зарплату, хозяев малого бизнеса, менеджеров среднего звена, — то есть те группы, чей жизненный уровень достаточно высок.

Однако подавляющее большинство рабочих в современных сегментах производства работает за зарплату, они составляют 4/5 городского населения развитых центров. Эта группа подразделяется как минимум на две категории. Разделительная черта между ними видна и стороннему наблюдателю, и осознается теми, кто к этим категориям принадлежит.

К первой категории можно отнести тех, кто считает свое положение надежным: они уверены в перспективах своей занятости благодаря, помимо прочего, профессиональным навыкам, которые дают им возможность разговаривать с работодателями с позиции силы. В результате такие группы часто организуются — по крайней мере в некоторых странах — в мощные союзы. Во всяком случае эти группы обладают большим политическим весом, который укрепляет их позиции.

Ко второй категории относятся те массы трудящихся, чья ситуация нестабильна. Отчасти это наемные рабочие, чья позиция перед работодателями ослаблена такими факторами, как недостаточная квалификация, отсутствие гражданства или половая принадлежность (женщины), а также те, кто не имеет заработка (официально безработные или те, кто занят в неофициальных секторах экономики). Положение трудящихся из этой второй категории следует считать скорее «рискованным», нежели «минимально интегрированным или неинтегрированным» (скорее «маргинализированным»), потому что эти рабочие полностью интегрированы в систему, которая управляет накоплением капитала.

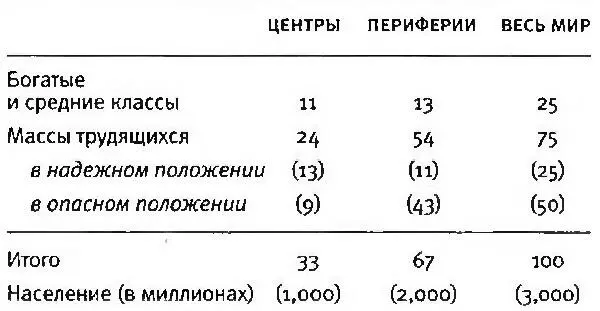

Расположив в таблице доступную информацию о развитых странах и о некоторых странах Юга (данные о которых экстраполируются), получаем итоговые значения пропорционального представительства обозначенных выше категорий урбанизированного населении планеты.

Процентное соотношение городского населения

Несмотря на то, что в центрах проживает лишь 18 % населения планеты, 90 % из них — урбанизированы, что составляет 1/3 урбанизированного населения планеты.

Если общее число масс трудящихся составляет 3/4 городских жителей планеты, подсумма тех, кто находится в опасном положении, сегодня составляет 40 % масс трудящихся в центрах и 80 % на перифериях, то есть 2/3 масс трудящихся в мировых масштабах. Другими словами, находящиеся в опасной ситуации массы составляют не менее половины городского населения планеты, из них 80 % живет на перифериях, то есть 2/3 городского населения на перифериях и 1/4 — в центрах.

Взглянув на состав городских масс трудящихся, который существовал полвека назад, в конце Второй мировой войны, мы видим, что он существенно отличался от современного. Доля городского населения третьего мира не превышала половины городского населения планеты (в то время оно составляло около миллиарда человек), в отличие от двух третьих в наши дни. В то время еще не существовало ни одного из тех мегаполисов, которые сегодня имеются практически в любой стране Юга — всего несколько больших городов, в частности в Китае, Индии и Латинской Америке.

После Второй мировой войны массы трудящихся в центрах извлекли выгоду из экстраординарной ситуации, создавшейся в результате исторического компромисса, к которому рабочие классы принудили капитал. Этот компромисс гарантировал безопасность большинству трудящихся на больших заводах, организованных по принципу Форда. На перифериях доля тех, кто находился в рискованном положении, всегда была гораздо больше, чем в центрах, однако не превышала половины всей массы трудящихся, в то время как сегодня она равна 70 процентам.

Вторая половина состояла, с одной стороны, из тех, кто, работая за зарплату, чувствовал себя безопасно в новой колониальной экономике и модернизированном обществе, а с другой — из работающих в старых ремесленных отраслях экономики.

Главная общественная трансформация, характерная для продолжительного периода во второй половине XX века, может быть описана следующим наводящим на размышления показателем: пропорция масс трудящихся, находящихся в рискованной ситуации, выросла с показателя менее 1/4 до более чем 1/2 глобального городского населения; этот феномен об пищания проявился в значительных масштабах и в самих развитых центрах. Общее число людей, составляющих дестабилизированное городское население, за полвека увеличилось с 250 миллионов до полутора миллиардов человек, что свидетельствует о более стремительном темпе роста, чем темп роста экономической или демографической экспансии, или даже самого движения к урбанизации.

Для описания этой долгосрочной эволюционной тенденции нет лучшего термина, чем «обнищание». В конце концов факт существования самой бедности признается и подтверждается в новом господствующем дискурсе: сокращение бедности стало одной из тех основных целей, которые правящие силы, по их утверждению, стремятся достигнуть путем внедрения своих политических принципов. Но рассматриваемая ими бедность представляется лишь как факт, который измеряется эмпирически и весьма приблизительно — через распределение доходов («порог бедности»), или же чуть более точно через составные индексы (как тот, который был предложен ПРООН для «проекта развития человека»), но вопрос о методах и механизмах, приведших к бедности, не ставится.

Наше же изложение этих же фактов вскрывает более глубокие пласты и позволяет приступить к объяснению самого феномена и его эволюции. Средние классы, массы трудящихся, находящиеся в безопасной ситуации, и та их часть, которая находится в ситуации рискованной — все они интегрированы в одну систему общественного производства, но выполняют разные функции. Некоторые из них, безусловно, «отстранены» от благ «преуспевания», но не маргинализированы — они все же включены в систему функционально.

Обнищание — современный феномен (следует говорить не о «бедности», но о «модернизации бедности»), который) никак нельзя свести к недостаточному доходу, не обеспечивающему выживания.

Оно ведет к разрушительным последствиям во всех измерениях общественной жизни. На протяжении «тридцати славных лет» (1945–1975) иммигранты были полностью интегрированы в разряд находящихся в безопасности масс трудящихся — в качестве заводских рабочих. Однако их дети и новые иммигранты оказались на обочине основных систем производства, что в свою очередь создает благоприятные условия для замены классового сознания «общинной» солидарностью. Женщины становятся жертвами этого отсутствия надежности в большей мере, чем мужчины, что приводит к ухудшению материальных и социальных условий их жизни. Феминистским движениям, несомненно, удалось добиться серьезных достижений в идейной и поведенческой сферах, однако выгоду от этих достижений получили исключительно женщины из средних классов, а отнюдь не женщины из обнищавших масс трудящихся. Авторитет демократии, а следовательно, и ее легитимность подрываются ее неспособностью положить конец ухудшающимся условиям жизни этого становящегося все более крупным сегмента масс трудящихся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: