Знание-сила, 1997 № 03 (837)

- Название:Знание-сила, 1997 № 03 (837)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 1997 № 03 (837) краткое содержание

Знание-сила, 1997 № 03 (837) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оставшиеся открытыми и заброшенные вопросы показывают, что вопреки стараниям адептов так называемой синтетической теории представить ее как всеобъемлющую модель, в которой осталось проработать лишь детали, мы пока не имеем удовлетворительной теории эволюции и, более того, у нас мало надежды получить ее, продвигаясь в заданном направлении. По-видимому, необходим иной подход к разработке действительно синтетической, то есть системной модели.

Системная теория эволюции изложена в моих книгах «Эволюция и биостратиграфия», «Нерешенные проблемы теории эволюции», «Меловой период» и других. Здесь я ограничусь очень кратким ее очерком.

Основные расхождения с традиционной теорией заключаются в нескольких важных пунктах.

Во-первых, эволюция протекает в открытых системах, и мы, следовательно, не можем отвлечься от взаимодействия систем; наоборот, взаимодействие биосферных, геологических и космических процессов дает импульс развитию живых систем.

Далее, эволюционные импульсы распространяются от высших системных уровней к низшим: от биосферы к экосистемам, сообществам, популяциям, организмам, геномам. Прослеживание причинно- следственных связей «сверху вниз», в отличие от традиционного взгляда «снизу вверх» (от генных мутаций к популяционным процессам и сообществам), позволяет построить причинно-следственную модель, не уповая всякий раз на случайность.

Затем характер эволюции изменяется с течением времени, то есть эволюционирует сама эволюция: значение тех или иных факторов падает, как это произошло с естественным отбором, или возрастает, как в случае индивидуального развития и роли индивида в историческом процессе.

Далее, традиционная теория рассматривает естественный отбор как суммарный результат отбора, протекающего параллельно на разных уровнях — индивидуальном и групповом, между элементами системы (генами, организмами, популяциями и т. д.) и между системами (видами, сообществами и т. д.) при том, что каждый человек — это система, и наоборот. Многоуровневый отбор объясняет проявление альтруизма (может быть, «выгоднее» сократить личный генетический вклад в последующее поколение с целью увеличения группового вклада всех носителей общих генов), островков любви в океане вражды; впрочем, без альтруизма не может быть системы.

Наконец, направленность эволюции определяется системными свойствами, задающими цель и объясняющими как прогресс, так и регресс.

До недавнего времени представление о целенаправленности в природе относили к области мистики. Однако ситуация изменилась с развитием теории неравновесных процессов, которые в закрытых (изолированных) системах развиваются в соответствии с законом роста энтропии (вторым началом термодинамики), приближающим систему к равновесному состоянию. В открытых (живых) системах, согласно теореме И. Пригожина, стационарное состояние соответствует минимальному производству энтропии. Все термодинамические системы могут, таким образом, рассматриваться как телеологические, стремящиеся к определенному состоянию, которое и является целью их развития. Например, биотическое сообщество, проходя в своем развитии серию промежуточных стадий, стремится к климаксному состоянию, выступающему в качестве цели. Точно так же генетическая система имеет целью формирование организма, воспроизводящего родительские признаки и благодаря этому в свою очередь способного к успешному размножению в составе популяции.

Это обстоятельство не было должным образом оценено позитивистской философией, выводящей теологию за пределы научного познания. Термодинамика создавалась в те же годы, что и дарвиновская теория эволюции органического мира, но представление о телеологических системах в последней не нашло отражения.

В предыдущих работах автора общая направленность эволюции биосферы была интерпретирована как процесс сокращения производства энтропии в открытой системе. Физический смысл производства энтропии применительно к живым системам (или содержащим живые компоненты) заключается в отмирании живой материи в форме гибели организмов, омертвения тканей, опада, вымирания генетических линий и видов. Приложение общих законов развития систем к экосистемам позволяет лучше понять природу эволюционных процессов, их направленность и объяснить, почему эволюция не остановилась на уровне бактериальных сообществ, а продвинулась дальше по пути наращивания все новых структурных этажей вплоть до человеческой цивилизации.

Системный подход проясняет ряд кардинальных эволюционных проблем, которые оказываются частными проявлениями системных свойств. Особенно выпукло достоинства этого подхода вырисовываются тогда, когда значительные события из истории жизни рассматриваются в связи с историей планеты.

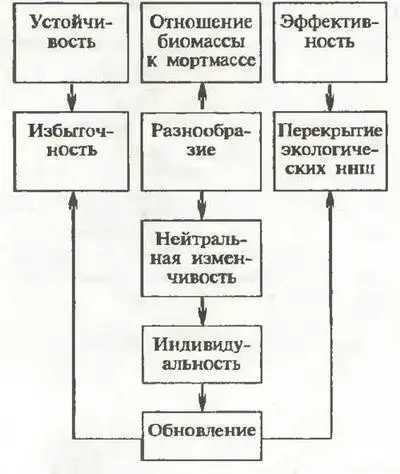

Схема взаимодействий в эволюционирующей системе

В библейские 400-летние циклы, исчисляемые сменой поколений, укладываются всемирный потоп, Содом и Гоморра, голод и бегство в Египет, египетские казни и раскрытие Красноморского рифта, вавилонское пленение и рождение Иисуса из Назарета. Потрясавшие европейскую лесную зону нашествия степных кочевников — гуннов, монголов, арабов — имеют ту же периодичность.

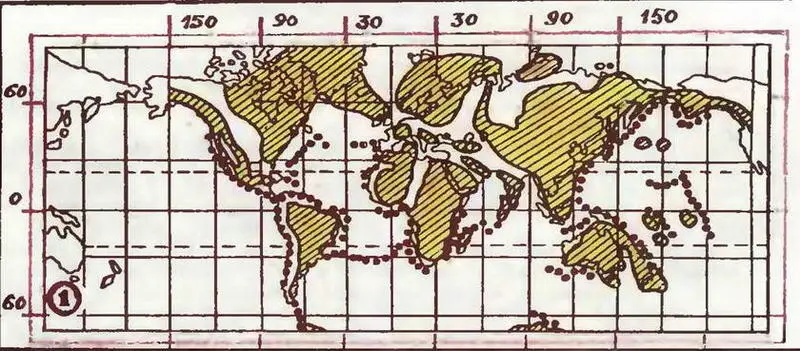

Еще в прошлом веке геологи установили, что в истории планеты периодически изменялось соотношение суши и моря, происходило чередование теократических и талассократических эпох.

1. Распределение суши (заштрихована) и моря в меловом периоде (кружки — островные дуги)

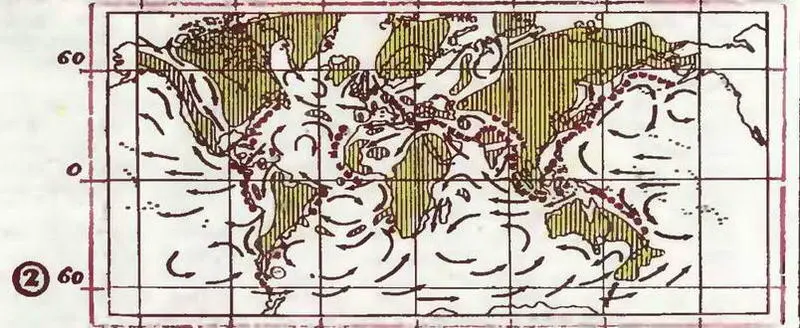

2. Система течении в меловом периоде

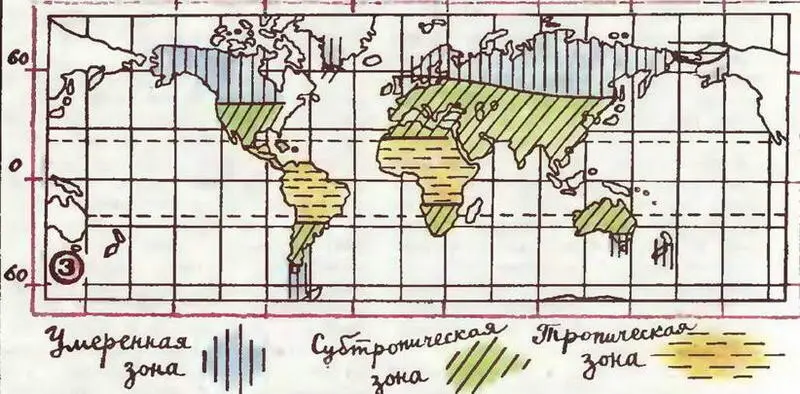

3. Климатическая зональность в меловом периоде (умеренная зона, субтропическая и тропическая зоны)

В течение первых происходило значительное расширение площади суши, а в течение вторых — морей. Приблизительно в тех же временных пределах чередовались эпохи ледникового и безледникового климата, или, как сейчас говорят, холодной и теплой биосферы (хотя происходило не столько изменение общего количества, сколько перераспределение тепла).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: