Знание-сила, 2008 № 12 (978)

- Название:Знание-сила, 2008 № 12 (978)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 12 (978) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 12 (978) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце концов из синагоги сделали вытрезвитель, а правоверные евреи собирались молиться в дом Колотилиных. Соседи это знали, но, на удивление, не доносили. Потом верующие евреи отправились на фронт, их ребе потерял на фронте двух сыновей и за тяжкий военный труд получил медаль и орден — что не помогло общине вернуть себе молельный дом. Поразительная история: «К сожалению, большинство свитков сгорело во время Великой Отечественной войны. Свитки, оставшиеся в молитвенном доме, были отправлены на обувные фабрики для того, чтобы из них сшили стельки для обуви (свитки Торы сделаны из кожи). Колотилины, их родственники, все, кто мог, скупали эту обувь и, как велит обычай, хоронили обрывки свитков».

А все-таки два свитка священной Торы сохранились, их сберег сын ребе Колотилина Давид, вернувшийся с войны инвалидом, обойденный орденом, к которому был представлен, и сменивший в конце концов отца на посту ребе. Все годы советской власти община добивалась возвращения молитвенного дома и добилась только в наше время. Чудо, но здание старой синагоги сохранилось — разумеется, скорее его внешняя оболочка. Как и в дореволюционные времена, синагогу восстанавливали на собственные средства и во многом собственными руками ее прихожане.

В этой истории все чужое — даже восприятие времени, которое текло в синагоге совсем по-иному, даже отношения с властями, которые не были к евреям более милостивы, чем к другим своим подданным. Тем не менее уезжавшие за границу лечиться и застрявшие в гостеприимной Америке на десять с лишним лет, Колотилины вернулись — то ли в свою страну, за которую воевали, то ли к своей общине, в свою синагогу, которую отвоевали и теперь возводили заново.

Колотилин Лев Ильич, брат Рувима Ильича

Героем третьей работы ученика десятого класса Вятской гуманитарной гимназии Станислава Рожнева стал его отец Сергей Рожнев — человек, ставший «чужим» по собственному выбору. Он не был ни интеллигентом, ни диссидентом, и потому люди подобного типа, сделавшие такой странный, очень нелегкий выбор, оказались на периферии внимания культурного сообщества, как советского, так и российского. Он не интересовался политикой вообще и, прослужив в Германии положенный срок, умудрился так и не узнать о существовании Берлинской стены. У него были золотые руки, и за свою жизнь он освоил много профессий, каждую — на уровне, позволяющем перекрывать любые нормы или подрабатывать на стороне. Тем не менее его пухлая трудовая книжка свидетельствует о судьбе «летуна», не способного долго оставаться в одном рабочем коллективе.

Как ушел в «чужие» честный работящий советский паренек, не испорченный ни «Голосом Америки», ни «Хроникой текущих событий»? Просто Рожнев, наверное, слишком буквально воспринял социалистический лозунг: что не только «от каждого по способностям», но и «каждому по труду». Он нарушил известный, но никогда вслух не формулируемый общественный договор работников с широко понимаемым начальством: вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем. Он не делал вид — он работал. Потому им были недовольны все: начальство — потому что Рожнев создавал прецедент (еще более высокое начальство спросит: если он так работает — почему другие не делают того же самого), другие работники — потому что он давал основания для пересмотра норм. И те, и другие, очевидно, видели в нем рвача.

А Рожнев просто хотел купить машину. Работал в кузнечном и прокатном цехах «военного» завода — через три месяца расценки за его тяжелую работу срезали вдвое. Начал писать письма по инстанциям, качать права. Когда понял, что бесполезно, устроил своего рода итальянскую забастовку: полдня работал, вторую половину демонстративно спал у станка. Гонял мастера с гаечным ключом в руках. Приходил директор, взывал к сознательности, потом сказал: «Не хочешь работать как все — уходи, нечего развращать других». Пытался организовать массовый протест — не удалось: других «держали», кого обещанием квартиры, кого — местом в детском саду. Пришел к грустному выводу, о котором и доложил в интервью: «Смолоду я еще хотел бороться с несправедливостью, но народ у нас запуганный и апатичный».

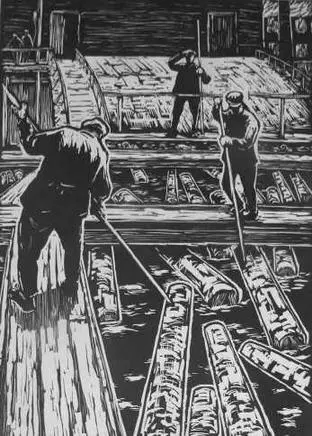

Начал «самостоятельную экономическую деятельность»: собирал то, что на заводе выбрасывали, хотел потом перепродать. В итоге его обвинили «в шпионаже в пользу Германии». Вызывали в КГБ, но ничего серьезного предъявить не смогли. Подрабатывал на лесосплаве; труд тяжелый, но платили прилично и он сокрушался только о том, что работа сезонная.

Пошел в шоферы, быстро поднялся от третьего до первого класса. Прирабатывал «шабашками». «За них наказывали, однажды даже уволили, а затем восстановили — в водителях всегда была нужда».

Видно, родился человек не в то время, не в том месте. И теперь его сын, ученик 10-го класса Вятской гуманитарной гимназии из деревни Лосево, изучая «главные» документы отца: паспорт, военный билет, трудовую книжку и записывая его комментарии, с удивлением мог убедиться, что даже трудолюбие и невинное желание заработать в определенных условиях делают человека чужим для работающих рядом и крайне неудобным начальству.

Границу между «своим» и «чужим» каждый проводит по-своему. «Чужое» — это другая религия, другие цели и принципы, но и по-другому повязанный платок, по-другому сделанные котлеты. Мы сталкиваемся с «чужим» все чаще. Известный социолог, культуролог, переводчик со многих языков и друг нашего журнала Борис Дубин считает, что основной вызов нашего времени и основная проблема, над которой работает сегодня вся европейская культура — это не просто мирное сосуществование разных культур, но их «прорастание» друг в друга. Об индейцах «как о людях» некогда впервые заговорили романтики, но тогда никто и не думал предоставлять слово самим индейцам. А теперь в одной популярной американской песне есть слова: мы можем петь, только если мы поем вместе.

Каждая культура всегда содержит множество вариантов и моделей восприятия и поведения; даже столкновение таких вариантов может стать проблемой своего и чужого. Интерес вместо агрессии, готовность «петь вместе» — возможно, наиболее ценное качество в нашем современнике. Конкурс «Человек в истории. Россия, ХХ век» сознательно его культивирует.

Дмитрий Соколов

Физика и философия: неразделенная любовь

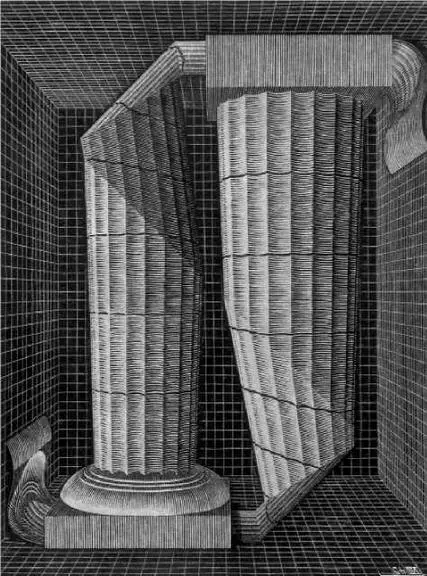

М. Эшер. Дорические колонны, 1945 год

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: