Знание-сила, 2008 № 09 (975)

- Название:Знание-сила, 2008 № 09 (975)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 09 (975) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 09 (975) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Массовое наделение городов гербами было начато в 1778 году по Высочайшей воле, объявленной через Сенат. Товарищ (заместитель) герольдмейстера И.И. фон Энден, которому была поручена разработка проектов, начал с городов Ярославского наместничества. Он исходил из привычного отождествления гербов территории (в данном случае — наместничества) и ее центра. В случае с Ярославлем это было подкреплено петровским пожалованием 1692 года. Центр наместничества получил герб, основанный на старой земельной эмблеме («медведок стоячий» с секирой) и по фигурам аналогичный «гербу Ярославскому» 1730 года — но расцветка была изменена. Ростов, как древняя княжеская столица, тоже получил в качестве герба символ соответствующей территории. В случае с гербами прочих городов Энден предусмотрел внесение в них медведя из герба наместничества[ 6Совпадение герба наместничества с гербом его центра подразумевалось и косвенно явствовало из официальных текстов. Точно так же гербы уездных городов по совместительству считались гербами уездов.]. Для каждого герба была выбрана своя версия размещения медведя, видимого лишь отчасти и органично включенного в композицию щита. Идея отражения герба наместничества в гербах уездных городов снискала одобрение Екатерины II.

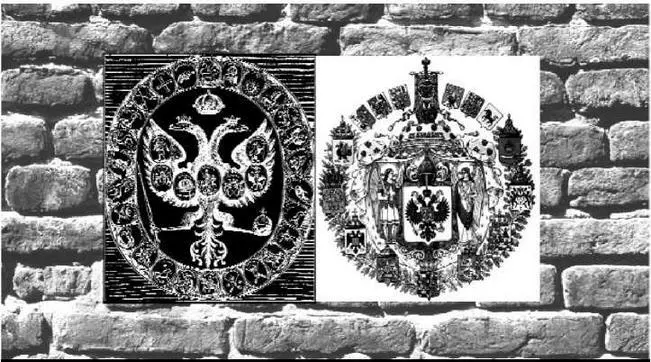

Слева герб России, 1699 год, справа Государственный герб Российской империи, 1882 год

С 1777 по 1783 год обязанности герольдмейстера исполнял А.А. Волков.

Оттеснив от дел одаренного фон Эндена, Волков стал применять одобренный императрицей принцип в максимально упрощенной форме. Этот период отмечен появлением множества двухчастных гербов: в верхней части щита располагалась символика наместничества или губернии, а местный герб как таковой занимал подчиненное положение в нижней части. Традиции составления однопольных городских гербов, сложившиеся к тому времени усилиями Санти и Щербатова, оказались невостребованными. Наместнический или губернский герб, разместившись в верхней части городского герба, стал не только его составной частью, но и доминировал над ним. А городской герб в двухчастных гербах теперь играл второстепенную и подчиненную роль, как бы показывая отсутствие самоуправления, реальной власти и полномочий. Подобная концепция построения гербов впоследствии не раз вызывала критику. Следует, однако, заметить, что двухчастное деление отражало административно-территориальное устройство России и указывало на пронизывающую «все и вся» вертикаль власти, на полное подчинение регионов центру.

Сергей Смирнов

Жил Перельман в Курчатнике...

В недавнюю советскую пору бытовала шутка, что вырастить нового Салтыкова- Щедрина нам совсем нетрудно. Нужно только взять Льва Толстого и поселить его в коммунальной квартире. Да вот где бы для начала Льва Толстого найти?

И правда, Салтыкова вырастить легче: он ведь Царскосельский лицей кончал! А в советские годы первым вузом России считался МГУ; в нем первым факультетом был мехмат. Вот его и закончил в начале 60-х Юлий Александрович Данилов, перебежавший в МГУ из Академии химической защиты. На кафедре дифференциальных уравнений, у великого ректора И.Г. Петровского он вырос в настоящего математика. Но в аспирантуру не попал — а попал в Курчатник; сиречь, в Институт атомной энергии.

Был ли тогда шанс у Юлия Данилова стать главным математиком среди наших прославленных ядерщиков? Был, конечно. Но не было желания стать командиром среди ученых — вроде Курчатова или Келдыша. Юлий Данилов хотел стать равным среди равных: другом тех физиков и математиков, которых общая судьба свела под секретной крышей ИАЭ. Роль свою в этой команде Юлий нашел быстро. Он — передатчик математического образа мысли среди породистых физиков! Ну какая польза физику от изучения группы симметрий дифференциального уравнения? Что такое Странный Аттрактор, где в природе он встречается? Верно ли, что второй закон термодинамики неизбежно вводит фрактальные множества в описание любых неустойчивых систем?

Ответы на такие вопросы хотели знать все сослуживцы Данилова: от академика Исаака Кикоина до честолюбивых выпускников Физтеха и МИФИ. В итоге молодой питомец мехмата стал нештатным лидером группы математической разведки в славном Курчатнике. И вскоре понял, что обучать смышленых людей увлекательной математике ему еще интереснее, чем самому делать небольшие открытия в математической физике. Вдобавок шеф-академик Кикоин был главою научно-популярного журнала «Квант». Данилов стал постоянным автором «Кванта» — и в этом качестве ощутил себя преемником великого популяризатора Якова Перельмана.

После жуткой блокадной зимы 1942 года место математического просветителя в России опустело. Десятилетием позже его отчасти заняли математики — братья Ягломы; теперь вровень с ними встал Данилов. В чем он может дополнить и превзойти знаменитых близнецов?

Они распахнули дверь в неведомый прежде мир олимпиадных задач по математике. Их усилиями в России сложился новый научный материк с особой кружково-олимпиадной культурой. Но за морем лежат еще иные материки того же сорта! На них процветает новая ветвь математики: кибернетика, созданная в военные годы Тьюрингом, Винером и фон Нейманом. Надо перевести их труды для русского читателя! В первую очередь — те книги, которые отцы-основатели адресовали самой широкой публике.

Так над российским научным горизонтом блеснула звездочка нового переводчика. В 1960 году на прилавках появилась небольшая желтая брошюра «Может ли машина мыслить?» Ответ был прост: в одиночку — нет, а в диалоге с умным человеком — может!

В студенческие годы Юлий Данилов не блистал успехами в лингвистике: зачем это умение простому математику? Но экскурсоводу оно очень нужно — и вот Данилов осваивает один за другим те европейские языки, на которых говорят и пишут творцы новой увлекательной науки. Сперва американский немец Герман Вейль и американский венгр Евгений Вигнер. Потом «чистый» американец Мартин Гарднер и классический британец Льюис Кэрролл. За ними мудрый поляк Гуго Штейнгауз и вдохновенный мадьяр Альфред Реньи. Все они вспыхивали на нашем небосклоне, как новые или сверхновые звезды. Переводчик Юлий Данилов усиливал их природную яркость, как невидимая глазу гравитационная линза усиливает яркость дальних галактик и квазаров.

Все бы хорошо; но ведь делалось это в порядке личной инициативы, а не по приказу каких-либо партийных инстанций! Любая успешная инициатива наказуема: в СССР это правило не знало исключений. И вот переводчика Данилова литературные боссы приравняли к его любимым авторам. Тех переводили, не выплачивая никакого гонорара; и Данилову платили гроши, как почти всем нашим переводчикам. Если ты работаешь с интересом, то и работай за интерес! Он и работал, как большинство наших просветителей — включая автора этих строк. Но мне было проще: я служил в несекретной организации, так что смог повидаться с Лемом в Кракове еще в 1972 году. Данилова же лишь в 1990 году выпустили за границу — в Брюссель, к Илье Пригожину, три книги которого он к тому моменту перевел на русский язык.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: