Знание-сила, 2008 № 09 (975)

- Название:Знание-сила, 2008 № 09 (975)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 09 (975) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 09 (975) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне уже было известно, что в 1937 году в знаменитой у физиков книге «Теория колебаний» А. Андронова, А. Витта и С. Хайкина имя Александра Витта, арестованного за несколько недель до выхода книги, исчезло с обложки и вернулось только в переизданиях много лет спустя. Я знал фразу из письма Бронштейна 1937 года: «Теперь настолько тяжелое время, что мне не удалось выиграть борьбу <> с издательской сволочью. <> имя Димуса снято с титульного листа. Для симметрии я снял и свое имя как переводчика и значусь только как редактор, на что имею право, так как поправил весь безграмотный Димусов текст» (Димус Иваненко, «как социально опасный элемент» в марте 1935 года был заключен в исправительно-трудовой лагерь, хотя в декабре эту кару заменили на ссылку в Томск).

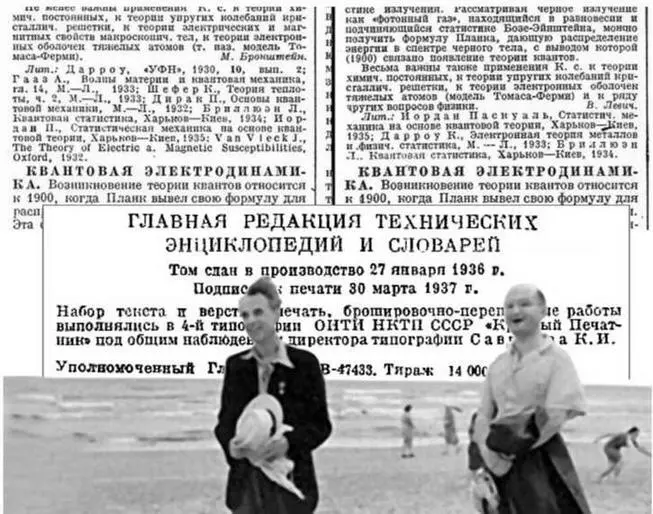

И наконец, мне повезло обнаружить странную статью из «Физического словаря», вышедшего в 1937 году: у статьи одно начало, два разных конца и соответственно два разных автора, один из них — Бронштейн. Соседние страницы имеют одинаковые номера. Вглядевшись «в корень» страниц, я понял, что в далеком 1937 году типографский рабочий допустил брак — недовыдрал один лист, быть может, в одном лишь экземпляре из многих тысяч. На мое счастье историка. Горькое счастье. Я мысленно увидел молодого физика, которому поручено написать статью точно заданного объема, чтобы заменить статью «выбывшего» коллеги. Поручено было дописать статью, начиная с полуслова (издательство, видно, решило сэкономить один лист выдирки- вклейки). Подхватил, как говорится, факел знания, выпавший из рук... Не знаю, кому больше сочувствовать — этому молодому физику или стране, в которой такое произошло?

Зная все это о 37-м годе, я готов был с пониманием отнестись и к гипотетическому повороту в судьбе тома «Статистической физики». Лифшиц своим ответом эту мою гипотезу отверг. Выяснение пришлось отложить на неопределенное будущее. А через два года Евгений Михайлович Лифшиц умер.

Неопределенное будущее наступило лет через пятнадцать. Я приехал в Харьков, чтобы сделать доклад в том самом институте, где Ландау начинал создавать свою школу, — УФТИ. И там я случайно узнал, что у одного из ветеранов института каким-то чудом сохранилась ранняя версия Курса, размноженная в небольшом числе экземпляров «на правах рукописи». Одного взгляда на титульный лист этого прото-Курса было достаточно, чтобы понять: моя гипотеза рухнула. Евгений Михайлович Лифшиц говорил чистую правду. На титуле указан 1935 год, в прото-Курсе три части — три будущих тома, и авторами части «Статистика» указаны Л. Ландау и Е. Лифшиц. Значит, действительно существовали две разные рукописи учебника статистической физики, и к харьковской в 1935 году М.П. Бронштейн отношения не имел. Как хорошо, что свою «теоретико-историческую» гипотезу я держал при себе. И как хорошо, что уцелел этот простой «экспериментально-исторический» факт!

Но вместе с этой исторической радостью всплыл малоприятный и требующий размышлений вопрос: как мне удалось так сильно заблудиться? Почему мое заблуждение так легко нашло себе уютное место в моей картине происшедшего? И почему так легко возникло представление о нехороших мотивах скрытности Лифшица — что-то вроде трусости или ревности, а скорее, и того, и другого. Ведь я заподозрил, что он боялся признать историческую правду о рождении Курса и не хотел подпустить никого другого в близкие друзья Дау, — а иначе, чего бы Лифшицу быть столь застегнутым и односложно настороженным?!.

Увы, оказалось, что я подвержен «общественному мнению» больше, чем хотелось бы. Конечно, я слышал популярную среди физиков шутку, что в Курсе нет ни одного слова Ландау и ни одной мысли Лифшица. Физики, известно, шутят. А выяснять долю правды в шутке скучнее и труднее, чем просто оценить остроумие и «расслабиться». Легче было принять, что правды там больше половины. Ничего другого определенного — ни хорошего, ни плохого — общественное мнение о Лифшице не сообщало. Впрочем, на ярком фоне Ландау — если смотреть издалека — все его ученики блекли.

В моем распоряжении, помимо общедоступного, было еще два особых личных мнения о Лифшице: оба отрицательные и... не внушавшие особого доверия.

Во-первых, я прочитал необработанную рукопись воспоминаний Коры Ландау. И прежде всего спросил себя: «Как мог Дау хотя бы час-другой провести в одной квартире с этой женщиной?!» Вопрос возник, прямо скажу, не от больших познаний и безо всякого желания вникать в подробности жизни мемуаристки. Из мемуаров торчали две темы: неземная-инопланетная любовь Дау к ней и земная-испепеляющая ее ненависть к «Женьке Лифшицу», который, будучи полным научным ничтожеством и всего лишь клерком-стенографистом, загребал несправедливо большую долю (половину) всех гонораров за продиктованные ему книги. Свои претензии, правда, Кора сама нечаянно и обезвредила, продемонстрировав свою патологическую сфокусированность на денежной стороне жизни и приведя ответ Дау на ее вопрос: «Почему ты все свои книги пишешь только с Женькой, почему не с Алешей [Абрикосовым]?». Ландау пояснил: «Пробовал. Не только с Алешей, пробовал и с другими. Но ничего не вышло».

Дойдя до суровых слов Коры: «У меня было твердое убеждение: вне партии, вне комсомола должны оставаться только мелкие людишки вроде Женьки Лифшица, чуждые нашей советской идеологии», я от всей души хохотнул, но не придал этим словам политического значения. С равным успехом подошло бы любое советское ругательство: троцкист, сионист, гомосексуалист.

Другое особо личное мнение я получил в 80-е годы, придя со своими историческими расспросами к Леониду Пятигорскому — одному из первых (наряду с Лифшицем) аспирантов Ландау. Пятигорский первым делом заявил мне: «Самое главное, что надо сказать о Ландау, — это то, что он был настоящим коммунистом без партбилета». Я с трудом удержался от улыбки, но он говорил совершенно серьезно и даже воодушевленно. И, казалось, совершенно искренне. В дальнейшем разговоре Пятигорский горько поведал, как Ландау изгнал его из своей группы: «Я пережил два тяжелых удара судьбы. Первый в 10 лет, когда в результате налета банды Григорьева я потерял родителей и руку, и второй, когда Ландау изгнал меня». Незажившей раной его было и то, что в переизданиях первого тома Курса — «Механики» — его место рядом с Ландау занял Лифшиц. Однако к самому Ландау Пятигорский по-прежнему относился с восхищением и обожанием. Всю вину за удары судьбы, отделившие его от Ландау он возложил на других: за свое изгнание из харьковской группы Ландау — на Кореца, за изгнание из «Механики» — на Лифшица. Свою собственную безграничную преданность советской власти Пятигорский объяснил просто: ему, однорукому сироте, эта власть дала все, и главное, образование — от детдома до университета. Поэтому считал советскую власть родной. Не то что Лифшиц ...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: