Знание-сила, 2008 № 06 (972)

- Название:Знание-сила, 2008 № 06 (972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 06 (972) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 06 (972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

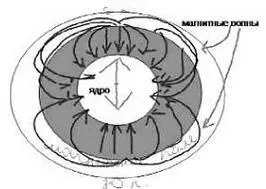

В ядре Солнца и Земли находятся раскаленные металлы. Они и притягивают планеты.

Егоров Иван, 4 «Б» класс:

Ребята! Я считаю, что версии про магнитные волны и ядро можно объединить. Получается, что в ядре находится раскаленный металл, из которого возникают магнитные волны. Волны эти выходят из полюсов Земли и действуют на магнитную стрелку. А чтобы волны не исчезали, вокруг Земли существует магнитное поле, которое их не выпускает.

4 «А» класс, группа «Ядро»:

Мы считаем, что магнитную стрелку двигает ядро, а именно магнетизм Земли, который берется из ядра. В ядре раскаленные металлы трутся друг о друга, и от этого образуется энергия, которая и создает магнитное поле.

Пространство эпистемотеки

М. Эшер. Парение, 1959 г.

Создатель и научный руководитель проекта «www.epistemoteka.ru» Нина Вячеславовна Громыко рассказывает нашему корреспонденту о том, как заставить Интернет работать в режиме теоретического мышления.

— Интернет обычно — проклятье родителей вместе с телевизором и «видиком» (теперь DVD-плеером). Начинают с игр, потом переходят к виртуальным знакомствам, затем добавляются порносайты, причем это не смена этапов, а расширение интересов, и в конце концов компьютер занимает практически все время подростка. А вы вдруг — теоретическое мышление и Интернет...

— Список преступлений Интернета можно продолжить, и, кажется, намного более серьезных. Никто не играет взахлеб до старости, виртуальные знакомства сменятся реальными, интерес к виртуальной порнографии, конечно, неприятен, но в определенном возрасте неизбежен и тоже чаще всего со временем проходит. А вот «клиповое» сознание, порожденное телевизионной рекламой, компьютер всячески подкрепляет, поддерживает и воспроизводит, интерес к знанию вытесняется валом информации, которую все чаще принимают за знание. А это значит, что теоретическое знание уходит на периферию культуры и многие, многие подростки, из которых могли бы вырасти Эйнштейны и Ландау, станут всего лишь поверхностными и торопливыми потребителями. Интернет будет исправно поставлять им информацию о том, где что продается, как пользоваться новейшими бытовыми приборами и приготовить модный в этом сезоне салат, о каких последних романах, фильмах, выставках необходимо знать и что именно следует о них говорить (читать, смотреть, посещать вовсе не обязательно).

— Погодите, если говорить не о новых мифологемах, а по сути дела, Интернет — всего лишь средство интеллектуальной работы. Облегченный доступ к информации — все же скорее благо, чем проклятье, и было бы безумием от него отказываться, как было бы безумием в свое время отказаться от пишущей машинки, шариковой ручки, гутенберговского станка, наконец. Между прочим, каждое из этих изобретений вызывало сначала полное отторжение современников, и особенно интеллектуалов.

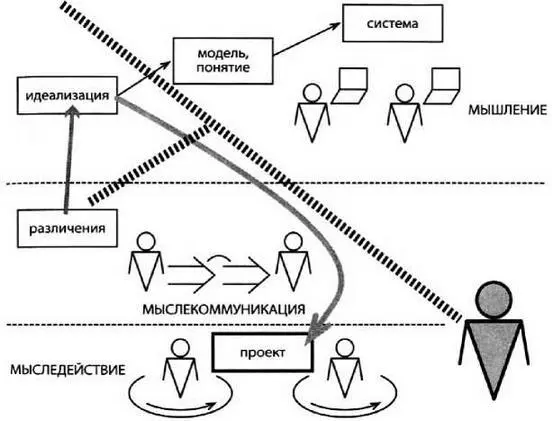

Инновационная стратегия образования построена на четком представлении о каждом этапе движения мысли человека к подлинному знанию.

— Вы правы, конечно: дело не столько в Интернете как таковом, сколько в состоянии общества, современной постмодернистской культуры. Казалось бы, никогда престиж знаний не был так высок, тяга к высшему образованию никогда не была настолько всеобщей, а отсюда — и требования к среднему образованию тоже не были столь жесткими и определенными. Но массовые представления о том, что такое знание, повсюду остаются весьма смутными. Как и прежде, много знать — значит, обладать большим объемом информации и ничего больше; тут постаралось традиционное школьное обучение, оно в основном такое не только у нас, но и во всем мире. Теперь же, когда информация так легко, нажатием кнопки, становится доступной, вообще никакой нужды в том, чтобы посидеть и подумать, нет...

Поскольку Интернет — один из самых мощных современных инструментов, мы и решили попробовать превратить его в инструмент порождения и трансляции теоретического знания. Наш проект входит составной частью в большой проект Московского департамента образования «Школа будущего», который уже несколько лет разрабатывается Институтом инновационных стратегий развития общего образования и реализуется во многих московских школах.

— Ну что ж, договоримся о терминологии. Как вы понимаете знание (в отличие от информации)? Всегда ли оно связано с теоретическим мышлением, которое вы, если я правильно понимаю, «выращиваете» в своих школах?

— Знание отличается не только от информации, но и от «мнения», которое в современной культуре ценится весьма высоко и которым принято гордиться не только у подростков. Мнение может быть заемным; иногда человек даже не помнит, где он его «подобрал»: услышал от уважаемого человека, запомнил с детства или просто застряло в памяти, взятое неведомо откуда; чаще всего его берут с телевизионного экрана. Мнение часто присваивают, как вещь, не потратив усилий на его порождение. Сама природа мнения не обязывает к этому: это слово близко другому — «мнимость».

Знание нельзя присвоить, не потратив на это душевных усилий и не проделав цепочку вполне определенных мыслительных операций. Оно предполагает, что вы четко представляете себе внутреннее устройство «объекта», по поводу которого выстраиваете это знание, и как он вообще появился, будь это пылесос или понятие государства. И хорошо помните источники, из которых почерпнули сведения о нем. Предполагается также, что вы можете в любой момент восстановить способ, путь мысли, который привел вас именно к такому видению этого объекта (рефлексия), и умеете применять знание как в интеллектуальной работе, так и в чисто практических ситуациях.

Нина Вячеславовна Громыко

— Вы сказали о цепочке мыслительных операций — с этого места, пожалуйста, поподробнее: это что, технология мышления? Или просто логика, которую когда-то преподавали в школе отдельным предметом?

— Это технология и теоретического, и практического (проектного) мышления, благодаря которой мы можем порождать новое знание, присваивать уже созданное и постоянно воспроизводить это умение, прослеживая к тому же его «правильность» — технологическую, разумеется. Логика имеет к этому прямое отношение, но не составляет сути процесса — это скорее обязательное его условие. И только в самом конце цепочки появляется собственно знание — уже как бы часть души, часть вашего внутреннего мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: