Знание-сила, 2008 № 05 (971)

- Название:Знание-сила, 2008 № 05 (971)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 05 (971) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 05 (971) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ученые проанализировали период истории человечества с 1400-го по 1900 год. За это время произошло около 4,5 тысячи войн.

Авторы исследования действовали на основе следующей логики: изменение климата (похолодание или потепление) неизбежно оказывает влияние на количество и качество пресной воды, плодородие почв и продолжительность сельскохозяйственного сезона. Если ситуация ухудшается, в распоряжении человека оказывается меньше продовольствия и воды, что в свое время способно привести к конфликтам — бунтам, восстаниям, войнам и пр. Неизбежными следствиями этого являются голод и эпидемии, в результате чего население сокращается.

За исследуемый период времени самыми холодными были 1450, 1650 и 1820 годы. Как оказалось, во время похолоданий число войн и внутренних конфликтов в мире заметно увеличивалось. Так, в «холодные» столетия в мире происходило вдвое больше войн, чем в относительно «теплом» XIX веке.

Сам по себе холодный климат не был способен привести к сокращению численности населения. В Северном полушарии она стабильно росла. Однако когда наступил так называемый «малый ледниковый период» (в XVII — XVIII столетиях), резко увеличилось число вооруженных конфликтов, которые привели к заметному сокращению численности населения.

В Китае в период с 1620-го по 1650 год население сократилось на 43%. Однако после этого численность населения Китая начала расти, несмотря на то, что процесс похолодания продолжался примерно до 1800 года.

Авторы исследования также установили, что в те времена можно было предсказывать войны, основываясь на стоимости «продуктовой корзины» тогдашних жителей планеты. Уменьшение урожаев приводило к продовольственному дефициту и росту цен. Когда цена на зерно (рис — в Азии, пшеница — в Западной Европе) достигала определенного уровня, начинались войны. Они, в свою очередь, приводили к убийствам крестьян, разорению посевов и тому подобному, что еще более ухудшало ситуацию.

Авторы исследования опасаются, что схожий сценарий может быть разыгран и в случае продолжения процесса глобального потепления. Ранее несколько исследовательских центров приходило к аналогичному выводу.

Рисунки А.Сарафанова

Многие современные климатические модели год от года становятся мощнее и точнее, однако, по мнению ученых из Сиэтла, ни одна такая модель не сможет достоверно предсказать состояние климата.

Несмотря на большое число ученых, задействованных в изучении климата, многократное увеличение вычислительной мощности компьютеров, постоянный контроль метеорологических параметров, ни одной из существующих моделей не удалось с достаточной точностью описать проявления выбросов парниковых газов.

Ученые считают, что эта неточность в отношении природных процессов принципиальна. Дело в том, что даже самая точная модель предсказывает чувствительность климата к СО 2(увеличение средней температуры в ответ на удвоение концентрации углекислого газа) на уровне 2 — 4°C с определенной долей вероятности. Вместе с тем, в рамках этой же модели рассматриваются и иные последствия увеличения СО 2, гораздо более катастрофичные и имеющие ненулевую вероятность. Эксперты из Сиэтла не без оснований считают, что эта вероятность не может быть уменьшена дальнейшими исследованиями, а потому никто никогда не сможет достоверно сказать, что произойдет с климатом планеты при увеличении средней температуры на 4°C.

Вместо того чтобы заниматься бесконечным и бесполезным моделированием состояния атмосферы и температуры поверхности Земли в зависимости от содержания СО 2в атмосфере, они предлагают сконцентрировать ресурсы на борьбе с изменением климата.

Исследование ученых Института психиатрии в Лондоне показало низкую связь отдельных генов с уровнем интеллекта. IQ подопытных школьников измерялся с помощью обычных тестов, а различия в их генах исследовались с помощью метода, позволявшего опознать различия в 500 тысячах точках ДНК. Это позволило выявить шесть генов, активность которых в какой-то степени коррелировала с уровнем IQ, но, по оценкам исследователей, влияние всех этих шести генов, вместе взятых, не превышает 1%.

По мнению комментаторов, это может означать, что работу человеческого мозга определяет добрая половина всего генома в целом, то есть 10 — 15 тысяч совместно работающих генов. Любопытно, однако, что ученые из Глен Окса в Нью-Йорке, недавно проводившие аналогичное исследование теми же методами, утверждают, что найденные ими три гена определяют целых 9 — 10% вариаций в IQ.

Юлия Кудрина

Остается только примириться...

Императрица Мария Федоровна

Часть I

«...Я прожила здесь 51 год и люблю, и страну, и народ. Жаль! Но раз уж Господь допустил такое мне, остается только склониться перед Его волею и постараться со всей кротостью примириться с этим».

Из «Дневников императрицы Марии Федоровны»

7 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна получила угрожающие известия: к Крыму стремительно двигались большевистские войска. Сообщение пришло с английского корабля, стоявшего на ялтинском рейде. Необходимо было немедленно уезжать из Крыма. Свалившаяся опасность подействовала на императрицу удручающе. «Я пребывала в полном смятении из-за того, что вот так внезапно нас, словно преступников, вынуждают сниматься с места», — записала она в дневнике.

В Дюльюбере, куда Мария Федоровна прибыла с близкими ей людьми, уже никого не было. Все были в полной растерянности. «Мы направились к небольшому английскому пароходу, который доставил нас на борт громадного красавца «Мальборо»... Мы успели на корабль в самый последний момент.»

«11 апреля 1919 — встала рано, еще до того как в 9 часов мы снялись с якоря. У меня сердце разрывалось при виде того, что этот прекрасный берег мало-помалу скрывался за плотной пеленой тумана и наконец исчез за нею с наших глаз навсегда». Воцарившуюся, по словам Марии Федоровны, «тишину нарушили вдруг громкие крики «ура», не смолкавшие до тех пор, пока мы могли слышать их. Это эпизод, в равной мере красивый и печальный, тронул меня до глубины души».

Еще долго Мария Федоровна смотрела на уплывающий от нее берег. Предчувствия, самые мрачные и тяжелые, не покидали ее.

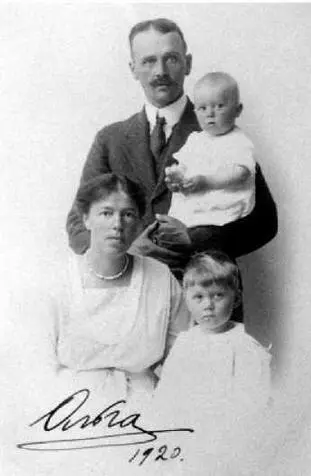

Великая княгиня Ольга Александровна с мужем Николаем Александровичем Куликовским и с сыновьями — Тихоном и Гурием

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: