Знание-сила, 2008 № 02 (968)

- Название:Знание-сила, 2008 № 02 (968)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 02 (968) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 02 (968) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Губительность вина не переставали чувствовать ветхозаветные иудеи, числившие вино среди лучших Божьих даров (достаточно сказать, что именно виноградная лоза стала символом Израиля). Ветхий Завет полон упоминаниями об этом. «Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий увлекающийся ими неразумен». «Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». «Блуд, вино и напитки, — негодует Господь на Свой народ устами пророка Осии, — завладели сердцем их». Я уж не говорю о Лоте, дочери которого именно с помощью вина склоняли отца к прелюбодеянию, и, наконец — о Ное, чье опьянение и столь различное поведение при этом его сыновей имело далеко идущие последствия для мировой истории.

Спартанцы запрещали спиртное всем полноценным гражданам вообще; а время от времени устраивали жестокий спектакль: поили илотов неразбавленным вином до глубокого опьянения и заставляли их петь непристойные песни — чтобы показать молодежи, как ужасно влияет вино на человека.

Вот и вторая «сквозная» интуиция, сопровождавшая алкоголь с начала его истории: связь «неправильного» его употребления с дикостью.

Известнее всего, пожалуй, такое разделение у античных греков: по их мнению, цивилизованным человеком мог быть назван лишь пьющий (а) разбавленное вино, (б) непременно в хорошем обществе (лучше всего, если в рамках тщательно регламентированной церемонии) и (с) до стадии умеренного опьянения.

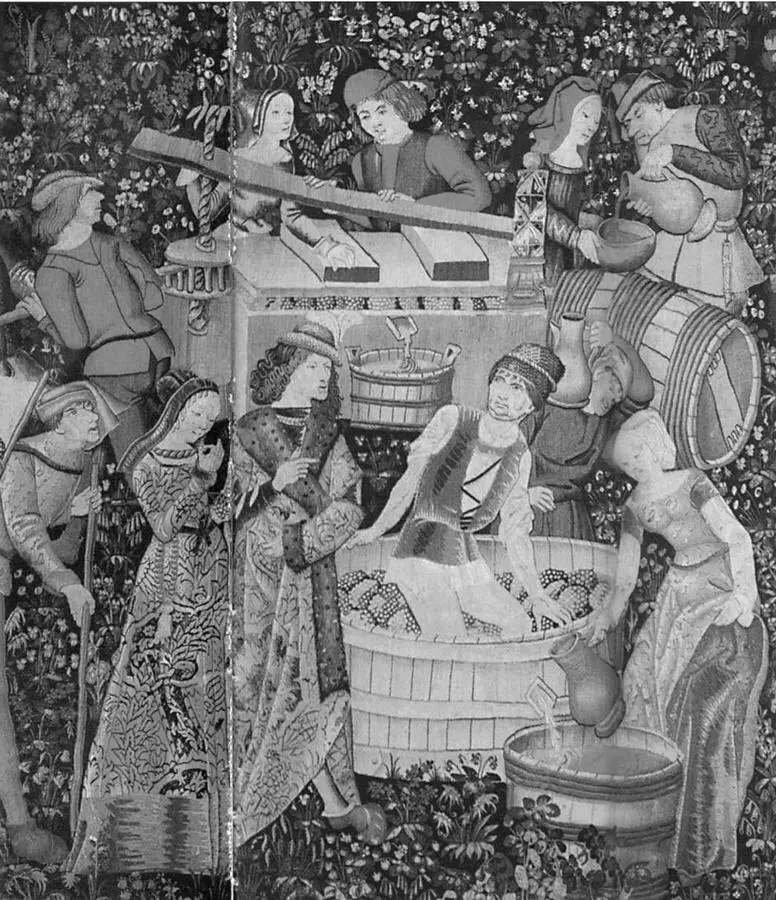

«Сбор винограда». Гобелен XVII века

Все прочее располагалось в проблематичной (как минимум) зоне варварства: пиво, неразбавленное вино, питие сверх некоторой меры вообще. На одном этом основании целые народы: македонян, фракийцев, скифов... — можно было считать нецивилизованными, а их вождей представлять образцами недостойного поведения.

В Риме пьянство было излюбленным (видимо, из самых действенных) предлогом для дискредитации политических оппонентов. Как и греки, римляне клеймили за «нецивилизованность» галлов и прочие народы за пределами Средиземноморья: считалось, будто пьянство — главный среди их пороков и, в сущности, мать всех остальных.

(Критерий «цивилизованности», лежащий в основе всего этого: умение обращаться с явно опасным так, чтобы оно тебя не разрушало. Балансировать на лезвии, сохраняя равновесие и умудряясь не порезаться.)

Потому любая культура, принимая в арсенал своих средств алкоголь, непременно выстраивает систему защитных мер против него: правил, запретов, ритуалов. Даже в древних обществах, где алкоголь был неотъемлемой частью ежедневного рациона, ему отводились четко локализованные ниши, за пределы которых не приведи Господь выплеснуться. С ним — как с огнем в открытом очаге: все понимают, что без него никуда, все знают, что он опасен, и все при этом надеются, что, если обращаться с ним точно по правилам, никаких пожаров никогда не будет.

Ниши алкоголю выделялись обыкновенно двух типов: социальный (он же душевный) регулятор и лекарство.

Те же греки не мыслили своих симпозиумов (как и римляне — своих конвивиумов) без вина, но предполагалось (насколько четко выдерживалось — отдельный вопрос; судя по изображениям на керамике, не слишком), что питие будет там введено в четкие рамки. Первый кратер вина, считали греки, располагает к приятному общению, второй — к любви, третий — погружает в сон, а уж четвертый освобождает от всяких ограничений и ведет к бесчинствам. Упоминать ли, что нередко все заканчивалось именно этим?

Весь античный мир считал вино (само ли по себе, в сочетании ли с добавками) — лекарством. Отец западной медицинской традиции Гиппократ подробно описал влияние разных видов вина на пищеварение. Катон утверждал, что цветы определенных растений — можжевельника, мирта. — вымоченные в вине, помогают при запорах, поносе, несварении желудка, при змеиных укусах. Чемерица, добавленная в вино, придавала ему качества слабительного; для избавления от глистов полезно было смешать крепкое вино с кислым гранатовым соком. Вино давали больным быкам и поили им овец для профилактики чесотки. Даже спартанцы, вовсе не пившие вина, нашли ему применение: в неразбавленное вино опускали новорожденных — считалось, что расположенные к эпилепсии в таких случаях бьются в конвульсиях.

Сколько бы алкоголь ни приручали, его оппозиционный потенциал не переставал чувствоваться. Первое, что бросается в глаза — оппозиционность социальная: алкоголь — элементарный знак и простейшая форма (отчасти и стимул) социального несогласия, социальной инаковости. Пьянство — по меньшей мере, поза; по большому счету, позиция.

Любая власть — и светская, и духовная (про советскую власть, в частности, многие еще хорошо это помнят) — всегда это чувствовала и стремилась регламентировать отношения своих подданных с алкоголем.

Основные принципы правильного обращения с вином формулировал Платон еще в V веке до н.э. До 18 лет, предписывал он, вина пить вообще нельзя; от 20 до 40 лет пить надо умеренно, избегая пьянства; лишь после 40 можно пить, сколько захочется, чтобы «облегчить невзгоды пожилого возраста». Воины, рулевые и судьи в любом случае должны пить только воду, поскольку вино пагубно сказывается на исполнении их обязанностей. И тут же, что характерно: рабам не следует пытаться перепить своих хозяев — не потому, что они от этого стали бы хуже работать, но потому, что это непочтительность. Употребление алкоголя всегда трудно (если возможно вообще) было отмыслить от этически значимых действий и социальных иерархий.

Понятно, что чем тщательнее формулировались запреты и правила, тем интенсивнее все, ими запрещаемое, наделялось смыслами свободолюбия и фронды — которыми, может, само по себе и не обладало бы. (Вокруг этих мотивов сплотилась в свое время советская алкогольная субкультура.)

Возводимые запретами защитные ограды всегда, так или иначе, прорывались — и проглядывало в этих разрывах нечто куда большее, чем личная независимость и бравада.

Производство спирта в 1320 г.

Предполагают, что большинство религий обязаны своим возникновением, первоначальным мистическим опытом — измененным состояниям сознания, связанным с приемом стимулирующих веществ, в том числе и алкоголя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: