Знание-сила, 2008 № 02 (968)

- Название:Знание-сила, 2008 № 02 (968)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 02 (968) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 02 (968) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ф. Инфанте «Зеркальная спираль на снегу»

На самом деле современная эволюционная наука не отвергает полностью ни одного из положений Ч. Дарвина о движущих силах эволюции, спорят лишь об их роли в преобразовании органического мира и масштабе действия. Другое дело, что, подчеркну для господ креационистов ещё раз, помимо Ч. Дарвина и его эволюционной теории, существуют сотни других известных имен эволюционистов и, по крайней мере, десяток других эволюционных теорий.

Чем собственно «навредил» креационистам лично Ч. Дарвин, понять несложно: все стандартные школьные учебники написаны таким образом, что создается впечатление о его персоне как о единственном эволюционисте. Большинство людей с законченным средним образованием, далеких от проблем современной биологии, под этим впечатлением пожизненно и остаются. Потому шельмуя Ч. Дарвина, креационисты пытаются сделать вид, что вся эволюционная теория сводится к его работам середины позапрошлого века, и ничего существенного с тех пор не добавилось. Их сочинения обычно начинаются с обвинений Ч. Дарвина во всех смертных грехах. Оказывается, и падение нравов именно с выходом в свет «Происхождения видов...» началось, и революции эта книга спровоцировала, и терроризм от нее, и расизм, и вообще он безбожник (смотрите публикации Х. Яхья). Чтобы не перегружать статью подобными измышлениями, приведу лишь высказывание почитаемого Православной церковью преподобного Варсонофия Оптинского: «Английский философ Дарвин создал целую систему, по которой жизнь — борьба за существование, борьба сильных со слабыми, где побежденные обрекаются на погибель, а победители торжествуют. Это уже начало звериной философии, а уверовавшие в нее люди не задумываются убить человека, оскорбить женщину, обокрасть самого близкого друга — и все это совершенно спокойно, с полным сознанием своего права на все эти преступления».

Господа, побойтесь вашего Бога! Разве не христианские и исламские идеи от полутора до почти двух тысячи лет безраздельно владели умами людей до Ч. Дарвина, который никогда не призывал кого-то уничтожать или унижать? Разве стали люди за то время лучше? Не погрязли в бесконечных, в первую очередь религиозных войнах? Да окажись в руках Церкви в те времена современное оружие, от человеческой цивилизации уже не осталось бы и следа.

«Прежде такие преступники [имеются ввиду люди, бездоказательно обвиненные Католической церковью в «колдовстве», признание которых было вырвано под пытками] предавались двоякому наказанию: смертной казни и разрыванию тела пыточными когтями или выбрасыванию на пожирание диким зверям. Теперь же они сжигаются, потому что эти преступники — женщины», — сказано в «Malleus maleficarum» («Молот ведьм»), сочинении инквизиторов Генриха Инститориса и Якова Шпренгера, своего рода пособии по жестокому умерщвлению невинных людей именем Бога, пособии, изрядно снабженном ссылками на Ветхий и Новый Заветы и авторитетнейших отцов церкви и учителей богословия. Только в Германии и Англии в конце XV — XVI веке на лютую казнь отправили свыше 130 тысяч человек. На Руси, кстати, по извету — доносу — духовников людей жгли до конца XVIII века. При Святейшем синоде в 1723 году была организована особая розыскная раскольническая канцелярия, во главе которой стояли инквизиторы — тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский и иеромонах Афанасий Кондоиди. Феофилакт составил особое руководство для церковников — «Обличение неправды раскольнической», которое в 1745 году дополнил ростовский митрополит Арсений Мациевич. Приводя примеры из Ветхого и Нового заветов, а также из церковной истории, он доказывал право церкви на физическое уничтожение ее врагов: «Учение Христа дает к тому достаточно оснований». Стоило писателю Владимиру Короленко в статье «Об инквизиции», говоря об изуверстве и религиозном фанатизме, разжигавшемся инквизиторами-католиками в Ковно, обмолвиться об их православных сподвижниках, и статью запретила цензура.

Скажите, ныне не так? Не думаю. Один из православных церковных иерархов, приглашенный на передачу «Времена» к Владимиру Познеру вскоре после всемирной трагедии конца 2004 года — гигантского цунами, в волнах которого сгинули две с половиной сотни тысяч людей, обмолвился: «Так им, нехристям, и надо!» Книги, истекающее лютой ненавистью к людям иной веры, подобно псевдолитературной стряпне Сергея Нилуса «Близ есть, при дверех», полностью воспроизводящей текст фальшивки «Протоколы сионских мудрецов», ныне печатаются «по благословению архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия» и «архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина», о чем сказано на титульных страницах изданий. (Кстати, архиепископа Афанасия «очень и очень беспокоит современная школа, которая продолжает в духе дарвинизма учить наших детей».) По поводу «человеколюбия» почитателей Корана приведу пример из личных впечатлений, приобретенных у гробницы аятоллы Хомейни. Меня удивил цвет знамени, реющего над святыней — красный, а не зеленый. Один из паломников, не скрывая своей брезгливости к иностранцам, пояснил мне, что «в общем-то был уверен, что знает, почему это так, но раз его спрашивают, то теперь он не вполне уверен, но раньше, когда он был уверен, он сказал бы, что красный цвет — это цвет крови...» Куда уж яснее!

Разумеется, на подобные проявления «человеколюбия» в книге Дарвина нет и намека. А насчет революций — это к Стивену Гулду, который критиковал Дарвина как раз за то, что тот предполагал излишнюю постепенность преобразования видов, и в своем варианте эволюционной теории («прерывистое равновесие») ссылался на Карла Маркса. Дарвин был очень набожным человеком, в почтении к Богу воспитал и своих детей, о чем, например, вспоминала его внучка, замечательная писательница и художник Гвен Рэйврет («Period Piece. A Cambridge Childhood»). Не случайно «Происхождение видов...» заканчивается словами о смысле его теории: «Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее разнообразными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм».

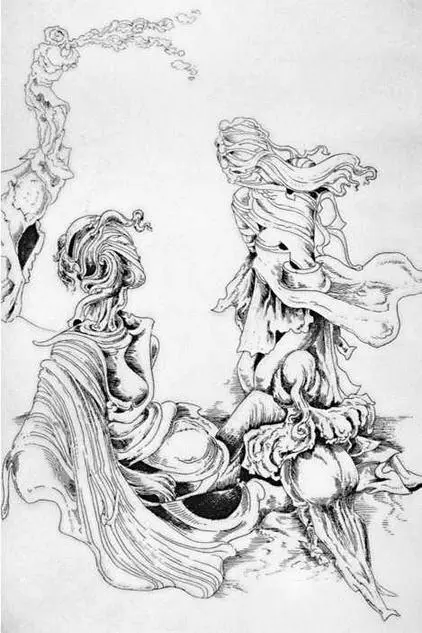

К. Зелигманн «Детство Эдипа». 1944 год

Так что не надо передергивать, господа креационисты! Впрочем, вы иначе и не умеете. Недавно об одном уроке православной «культуры», факультативном, передали в теленовостях. На факультативе младшеклассники разыгрывали старую-престарую сказку «Колобок». Оказалась, как, задыхаясь от восторга, вещал с телеэкрана партиец нового толка и, конечно, депутат, в советские времена над сказкой надругались — кулич там пасхальный от дедушки и бабушки ушел, а не колобок вовсе. Хотел он на радость старикам в церкви освятиться. Вряд ли господин депутат читал книги знатоков русских сказок Александра Афанасьева, а, тем более, Владимира Проппа. Первый из них всю жизнь занимался собиранием русских сказок, выпустил еще в XIX веке их сборник, где ни о каких куличах и церквах и речи нет. Колобок он и есть колобок. Второй обратил внимание, что сюжет этой сказки, как и многих других, встречается у различных славянских народов, а также балтских, скандинавских и германских. Так что никаких православных и даже общехристанских аллегорий и аллюзий у «колобка» и быть не может. Это не большевики над сказкой надругались, а как раз наоборот. А вот, к примеру, сюжет настоящей народной сказки с православными реалиями «Илья-пророк и Никола» («Народные русские легенды, собранные А.Н. Афанасьевым, 1859»): встретились святой Никола и Илья-пророк (надо добавить, что к Николе на Руси обращались не реже, чем к Христу и Богородице; Илью-пророка чтили, но побаивались). Шли они, шли, увидели — мужик в поле работает, и хлеба у него поднимаются справные. Никола, конечно, за мужика порадовался, о набожности его вспомнил, а Илья пообещал поле градом выбить, а скирды молнией спалить, чтобы мужик запомнил, кто на небесах сильнее. С тем и пошли далее, но Никола вернулся, претворился простым старцем перехожим и дал мужику совет — продать урожай на корню. Попу...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: