Знание-сила, 2008 № 02 (968)

- Название:Знание-сила, 2008 № 02 (968)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 02 (968) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 02 (968) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Американские ученые из Стэндфордского университета разработали компьютерную программу, способную имитировать процесс обучения речи младенцем.

Основные споры вокруг механизма обучения речи сводятся к тому, сколько информации о языках изначально заложено в мозге новорожденных и сколько приобретается в процессе взаимодействия с окружающим миром. В разработанной программе имитируются процессы, протекающие в мозге малышей. В ходе экспериментов программе необходимо было проанализировать аудиозаписи, в которых мамы обращались к своим детям на английском и японском языках. Как оказалось, разработка ученых смогла распознать базовые гласные звуки на обоих языках наравне с детьми.

Исследование американских ученых подтверждает теорию, согласно которой малыши систематически сортируют звуки, пока не поймут структуру языка в целом. В то же время полученные специалистам и результаты накладывают некоторые сомнения на гипотезу, предполагающую, что только родившиеся дети уже знают все возможные звуки во всех языках мира.

Кстати, ранее канадские ученые пришли к выводу, что младенцы в возрасте до шестивосьми месяцев способны различать языки. Более того, делать это малыши могут, не только слушая речь взрослых, но и, например, просто глядя на человека, артикулирующего на экране телевизора с выключенным звуком.

Рисунки А. Сарафанова

Игорь Курукин

О старых «новых русских»:

Демидовы в истории России

«Присланная от тебя Жерепцовской горы медная руда по пробе явилась не весьма богата, хотя она рожею и цветит, да выход из ней весьма мал...» «Для того сим вам подтверждается, ...что б они от дураческого самовольничества мехов не портили и груз тяжелой, кроме пяти пуд, на мех не клали б; и то б по обе стороны равно...» «Тебе ж смотреть..., что б они студенова железа отнюдь не тянули и концы б вставляли и делали б ева не пленовато и не преслеговато, и не перезжено, но самое чистое и мяхкое и против препорцы. И наковальни б были не логоватыя, и полосы б были прямыя и не косыя, и середки не колотыя...» — в этих энергичных строках чувствуется опыт и хватка одного из самых известных российских предпринимателей XVIII века, Акинфия Демидова.

Не случайно, что именно его письмами открывается новое повременное издание — «Демидовский временник: Исторический альманах. Екатеринбург: Демидовский институт»[* Демидовский временник: Исторический альманах. Екатеринбург: Демидовский институт. Книга 1, 1994; Книга II, 2006 (под редакцией д.и.н.

А.С. Черкасовой).]. Люди, создающие этот альманах, поставили своей целью не только исследовать деятельность знаменитого рода уральских горнозаводчиков, но и рассказать о деловых, культурных и нравственно-этических традициях российского предпринимательства XVIII — начала XX столетий. Задача, что и говорить, важная и своевременная.

Естественно, большая часть впервые публикуемых материалов посвящена представителям клана Демидовых. Первая половина XVIII века представлена уже упомянутыми документами Акинфия Демидова; в письмах автор предстает перед читателем не только властным хозяином заводов, но и профессионалом, прекрасно разбирающимся в качестве руды, владеющим секретами плавки и кузнечного искусства.

В короткий срок отцу и сыну Демидовым удалось создать на Урале свою промышленную «империю». Но успехи не избавили их от принципиального конфликта с доминирующим в экономике казенным интересом. Действительно, основанные казной предприятия передавались в частные руки с беспроцентными ссудами, беспошлинной продажей товаров и другими льготами. «Берг-привилегия» 1719 года разрешала всем без исключения подданным разыскивать залежи полезных ископаемых и строить заводы даже на территориях частных владений. Таможенный тариф 1724 года поощрял экспорт продукции отечественных мануфактур и охранял высокими пошлинами (до 50-75% от стоимости товара) внутренний рынок от наплыва «заморских» конкурирующих изделий. В итоге форсированного развития промышленности в структуре русского экспорта в 1725 году 72% приходилось на готовые изделия и только 27% — на традиционные виды сырья. Русское железо и парусина впервые вышли и стали конкурентоспособными на мировом рынке.

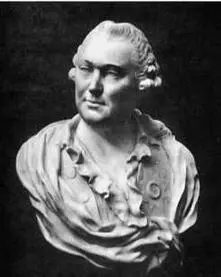

Акинфий Никитич Демидов

Прокофий Акинфиевич Демидов

Никита Акинфиевич Демидов

Но ни Петр I, ни его преемники не стремились внедрить в стране систему свободного предпринимательства. «Заводы размножать не в едином месте, так, чтобы в пять лет не покупать мундира заморского, и заведение дать торговым людям, собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю», — так представлял себе царь развитие суконного производства в стране. Промышленникам назначались размеры капиталовложений, ассортимент изделий и объем производства. Главной обязанностью было выполнение казенных заказов; лишь «сверхплановая» продукция могла идти на рынок. Несоблюдение условий грозило конфискацией предприятий — в русском языке до эпохи Екатерины II отсутствовало само понятие «собственность».

Материалы 1721-1722 годов как раз и отражают такое столкновение, в котором Татищев и стоявшая за ним система местного и центрального аппарата государства отстаивали, прежде всего, казенные выгоды в ущерб частному предпринимательству. А Демидовы всеми силами (укрывая беглых, препятствуя поискам руд вблизи их заводов) защищали интересы своего бизнеса.

Как известно, в споре с властью формально должен был отступить «командир» казенных заводов Татищев. Но и Демидовым пришлось нелегко. Донесения помощника и сторонника Татищева Блиэра и майора Фонаргейма передают отчаяние основателя династии, когда к нему на завод нагрянули горные чиновники во главе с новым посланцем центральной власти в лице генерал-майора Геннина «для розыску». Сам Фонаргейм подал на Демидова «извет» за непредоставление ведомостей о людях, пришедших на его заводы. «И пришло де, что заводам разоритца, так же не будет в отпуск и корабелного железа никута. И пришло де до того, что и заводы ему сжечь», переживал старый хозяин, зная, что основную массу мастеровых на его заводах составляли пришлые, и их выдача могла оставить производство без работников. И так говорил «олигарх», имевший за собой поддержку самого Петра I!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: