Знание-сила, 2007 № 12 (966)

- Название:Знание-сила, 2007 № 12 (966)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2007 № 12 (966) краткое содержание

Прим.: В данном номере необычно много издательского брака - незаконченных текстов статей. Страницы не пропущены.

Знание-сила, 2007 № 12 (966) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

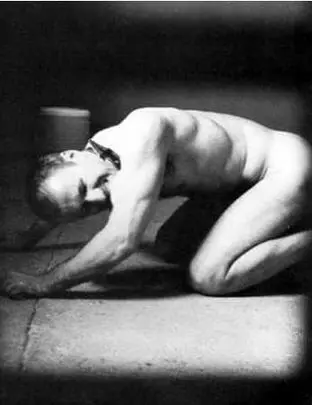

Олег Кулик — собака

Иные предпочитают умирать сами — и не всегда понарошку, как сделал, например, в 1998 году екатеринбургский художник Александр Шабуров, устроив акцию «Кто как умрет» — гражданскую панихиду по себе: лег в гроб в выставочном зале, пригласил 350 человек и развесил по стенам списки с предсказаниями даты и причины смерти приглашенных. Московская художница Елена Ковылина пошла еще дальше. В 1999 году в Зверевском Центре Современного Искусства она стояла на табуретке с укрепленной на потолке петлей на шее. Всем желающим предлагалось вышибить из-под нее табуретку. Еще через пару лет она устроила в венском Музее декоративно-прикладного искусства настоящий тир и ездила на самокате между зрителями и мишенями, в которые те стреляли, провоцируя стрелков попасть в нее. Все, между прочим, серьезно. Еще в 1969-м представитель венского акционизма — «прямого искусства», сторонники которого не только расчленяли животных, но и калечили себя. Рудольф Шварцкоглер в рамках очередной акции кастрировал себя и умер от потери крови.

Но что это мы все о грустном? Вот члены пензенской группы актуального искусства «Музей детородного творчества», напротив, в порядке художественного проекта (1998-2002) делали детей — в прямом смысле, с условием согласия матерей и их отказе от претензий к отцам. 15 человек родилось, между прочим.

Правы ли те, кто видит в таком художестве нарушение всех мыслимых границ — и этических, и иной раз — юридических, не говоря об эстетических... А где здесь, собственно, эстетика?

И что, мысли о «разрушении», «гибели», «распаде» искусства не имеют под собой совсем никаких оснований?

Началось все это давно. Уже к началу прошлого века процесс зашел так далеко, что «конец искусства»[ 2Так, Владимир Вейдле писал об «умирании искусства», Артур Данто — о его «конце», Жан Бодрийяр — о его исчезновении в «трансэстетике банальности», Поль Вирильо о «делокализации» его предмета...] успел превратиться в безнадежное общее место, интересное разве тем, что выработало для рассуждений на эту тему весьма разнообразную риторику.

Но не странно ли: похороны длятся больше сотни лет, а пациент все жив и, более того, изумляя могильщиков, принимает новые облики?

Может быть, впервые за много столетий искусство показывает свою демоническую, необузданную, страшную природу. Не впервые ли за всю историю человечества? До сравнительно недавних пор — по крайней мере, до начала Нового времени — эта природа была не вполне известна: искусство было встроено в другие практики (прежде всего в религию) и направляло свою энергию на их — но не на собственные — цели.

Эмансипация искусства от всех нехудожественных практик — ситуация уникальная, сложившаяся лишь в западной части света за последние несколько веков, и особенно в ХХ веке. Последствия этой эмансипации мы начинаем испытывать на себе лишь сейчас — возможно, они еще в самом начале своего развития.

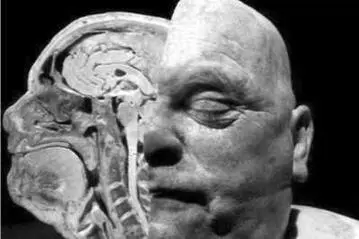

Художественные действия вроде опытов фон Хагенса и эскапад Кулика — сколь бы разной ни была их природа — заставляют задуматься: если это — искусство, что следует понимать под искусством? Какова его суть, если оно может оставаться собой, явно не будучи ничем из того, что человек привык называть именем искусства на протяжении столетий? Где и почему оно начинается, где и почему кончается, какую конфигурацию имеют его границы и до какой степени они проницаемы и подвижны?

Кстати о границах. Похоже, проблематизация границ (нарушение их и соединение прежде не соединявшегося) — основное занятие и общий признак так называемого «современного» искусства. («Современность» здесь — понятие столь расплывчатое, что хорошо бы уже заменить его на что-нибудь другое: эта современность длится — если отсчитывать от первых явлений авангарда — доброе столетие и успела вместить в себя не одну эпоху. Вряд ли подойдет и «нон-классика», опять же потому, что охватывает огромную и разнородную область явлений. Не говоря уж о том, что у «современного» искусства давным-давно есть своя классика.)

О чем бы ни шла речь: об обнаружении новых эстетических объектов; о конструировании художественных небывалых практик; о новой позиции художника по отношению к объекту своей работы; к процессу ее; к своей аудитории; к себе... — при всем многообразии пересекаемых искусством границ, есть три или даже два их основных типа, к которым все, по сути, и сводится.

Во-первых, это — демаркационные линии внутри самого искусства: между принятыми в нем жанрами; стилями; материалами. Во-вторых, между искусством и художественно «незакодированной» реальностью: искусство так и норовит вовлечь в себя эстетически необработанную жизнь, причем не то чтобы обработать ее (как делало искусство прежних времен), но вовлечь такой, как есть — «сырой». В третьих, между произведением и его реципиентом: слушателем-зрителем- ощупывателем... он, правда, может быть понят как разновидность «сырой» реальности.

Первое, при всей его, часто, неудобовоспринимаемости — понятнее всего: даже соединяя разные свои элементы в небывалые прежде комбинации, искусство все еще остается собой. Но что происходит, когда оно вторгается в иные области? Причем в те, которые испокон веку считались противоположными ему: в повседневность, она же банальность; природу (противоположность созданному волевым усилием), науку с технологиями (рациональное в противоположность образному). Все это искусство ставит себе на службу.

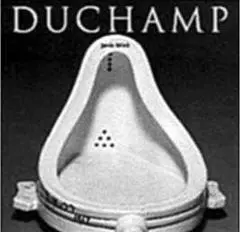

Повседневность оно приручает давно и успешно, еще со времен Марселя Дюшана и его реди-мейдов: композиций из предметов повседневного употребления и их элементов. Не первое десятилетие осваивается природа: художники, создавая картины, используют природные материалы в чистом виде: землю, снег, грязь, траву, пепел, кровь, чужое и собственное тело. Композиторы — на равных правах с музыкальными звуками — оперируют естественными шумами. А московские концептуалисты в последней четверти ХХ века (Андрей Монастырский, «Коллективные действия») включали в структуру своих «Поездок за город» само пространство.

М. Дюшан. «Фонтан». 1917 г.

М. Дюшан. «Вращающиеся стеклянные пластины». 1920 г.

К середине 1990-х дело дошло до науки. Технику художники начали осваивать раньше, чему, в частности, обязано своим существованием кинетическое искусство — создание движущихся, иногда и светящихся, звучащих, даже саморазрушающихся конструкций. Такое создавали еще конструктивисты 1920-х. Теперь в дело вовлекаются технологии генной инженерии. Возникает немыслимая прежде эстетическая область: химерное, или трансгенное искусство. Оно создает новые организмы с неведомыми природе комбинациями генов — в эстетических целях, используя генетические и биохимические методы: неогенез — правку генетического кода, чтобы задействовать в построении организма аминокислоты, не используемые земными формами жизни; дегенез — нокаут генов или генетических структур, чтобы задать организму новые свойства; трансгенез — извлечение генов или генетических структур из клеток и внедрение их в клетки других организмов[ 3Булатов Д. «Возникла новая ситуация в искусстве.» // http://www.futurum-art.ru/interviews/bulatov.php]. Самое невинное, что при этом получается — ирисы с заданными свойствами (окраской цветов, высотой стебля, яркостью прожилок на листьях.), которые выводит американец Джордж Гессерт, созданные португалкой Мартой ди Минизыш бабочки с несуществующими в природе узорами на крыльях. Андреа Циттель выводила летающих кур; англичане Кристофер Эбенер и Ули Уинтерс — мышей, перегрызающих компьютерные провода. Художники же московской группы «Эйдос» отрабатывали возможности внутривидового дизайна зародышей рыб путем биофотонной эмиссии[ 4Булатов Д. Патент на жизнь // http://pdacomputerra.ru/rndex.php?action=artide§ion_id=26075&id=29569ь]. Получалось много интересного: от многоголовости до существ, лишенных хвостовых, туловищных отделов и т. п. Правда, рано или поздно все эти бедолаги погибали. А бразильский художник и поэт Эдуардо Кац вывел трансгенное млекопитающее: крольчиху-альбиноса, генерирующую свет в зеленом диапазоне спектра, если осветить ее синим или ультрафиолетовым светом. Увы: несчастная тоже умерла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: