Знание - сила, 2007 № 04 (958)

- Название:Знание - сила, 2007 № 04 (958)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание - сила, 2007 № 04 (958) краткое содержание

Знание - сила, 2007 № 04 (958) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

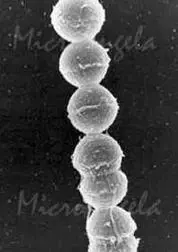

Слева стрептококки — в отличие от стафилококков — не образуют разветвленных цепей. Стрептококки вызывают кариес, эндокардит, пневмонию

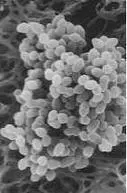

Справа streptococcus faecalis — эти стрептококки содержатся в человеческих экскрементах. Стрептококки также используются в производстве сыров и йогуртов (streptococcus thermophillus)

Такое явление — выделение каким- либо видом веществ, подавляющих рост других видов, — вещь совершенно обычная в мире растений и даже некоторых животных. Фитонциды, которыми так полезно дышать в лесу, выделяются растениями не для нашей пользы, а для угнетения конкурентов. Сложившиеся группировки не приемлют чужаков, и микробы нашей кожи — не исключение. Именно микробное сообщество здоровой кожи позволяет ей оставаться здоровой, препятствуя патогенным микроорганизмам в их размножении. Это явление называется колониальной резистентностью. Колониальная резистентность играет в нашей жизни колоссальную роль. Постоянство бактериального населения человеческого организма позволяет считать бактерий, живущих в четырех естественных резервуарах нашего тела — на коже, во рту, в кишечнике и половых путях — своеобразным прокариотическим органом нашего многоклеточного организма.

Самую большую численность и видовое разнообразие бактерий можно наблюдать в кишечнике. До 50% сухой массы фекалий составляют бактерии! На площади в 200 м 2обитает 10 12—10 14бактериальных клеток. В разных отделах кишечника состав бактериального биоценоза различен. В тонком кишечнике микробов меньше, чем в толстом, в тощей и двенадцатиперстной кишке преобладают стрептококки, лактобациллы и вейлонеллы, а в подвздошной — уже кишечные палочки и анаэробные бактерии.

Толстый кишечник — самый населенный бактериями биотоп человеческого тела. В нем встречаются до 500 видов микроорганизмов, причем доля анаэробных составляет 97%. Слизистая оболочка кишечника заселена сообществами анаэробных и факультативно аэробных бактерий, суммарная биомасса микробов доходит до 5% массы самого кишечника. Многочисленные микроорганизмы не только не вредят своему хозяину — человеку, наоборот, обеспечивают многие важные функции. Они производят ферменты, нужные для метаболизма белков, липидов, нуклеиновых и желчных кислот, помогают поддерживать водно-солевой баланс, синтезируют витамины группы В, К и D, участвуют в регуляции газовой среды кишечника. Бактерии участвуют в пищеварении — обеспечивают ферментацию пищи, регулируют моторно-эвакуаторную функцию кишечника.

Домашние, практически «ручные» бактерии все равно остаются бактериями, и взаимодействие с ними необходимо для становления иммунной системы ребенка и поддержания иммунного тонуса у взрослых. Компоненты клеточной стенки бактерий активируют системы иммунного ответа и запускают комплекс реакций, приводящих к формированию зрелых механизмов иммунной защиты.

Бактериальное сообщество кишечника обеспечивает свое постоянство с помощью все той же колониальной резистентности. Бифидобактерии, лактобактерии выделяют молочную, уксусную и другие кислоты, другие вещества, обладающие избирательным антимикробным действием. Кислая среда, образующаяся в результате их жизнедеятельности, препятствует размножению гнилостной и патогенной флоры, нормализует перистальтику кишечника. Кроме того, естественная микрофлора кишечника конкурирует с патогенными микроорганизмами за пищу и места прикрепления к стенкам кишечника. Нормальная микрофлора вместе с факторами, обеспечиваемыми нашим собственным макроорганизмом, препятствует проникновению и закреплению микробов, несвойственных биотопу.

«Ничего слишком» — призывал отец медицины Гиппократ. В его времена и еще спустя две тысячи лет можно было злоупотребить питанием, прогулками, физической нагрузкой или ее отсутствием, каким-либо снадобьем. Лишь гигиеной злоупотребить было трудно, реальная возможность «мыть до дыр» появилась у человека лишь в ХХ веке, с появлением веществ, избирательно действующих лишь на бактерий — антибиотиков.

Что же происходит с нормальным микробным сообществом при терапии антибиотиками? Болезнетворным бактериям приходит конец, а нормальным, естественно населяющим наш кишечник? Структура биоценоза, естественно, нарушается, причем ацидофильные бактерии, как наиболее чувствительные, умирают первыми. На их место приходят сначала условно-патогенные клебсиеллы, стафилококки, протеи, а потом и просто патогенные — сальмонелла, шигелла и другие. Наступает состояние, называемое дисбактериозом. Строго говоря, его надо называть дисбиозом, поскольку в нормальный биоценоз кишечника входят также и вирусы, и бактероиды. Конечно, по сравнению с угрозой гибели от пневмонии или сепсиса дисбактериоз не кажется особенно страшным. Тем более, что существуют препараты высушенных бактерий, позволяющие восстановить нормальное бактериальное население кишечника.

Прием антибиотиков «на всякий случай», по принципу «хуже не будет», приводит не только к дисбактериозу. Те условно-патогенные, а также патогенные, микроорганизмы, которые все-таки выжили, скорее всего имели мутацию, обеспечивающую устойчивость к данному антибиотику. Бактерии, оставшиеся в живых, быстро размножаются. И мы «на выходе» профилактического применения антибиотиков имеем не только дисбактериоз, но и популяцию условно-патогенных микроорганизмов, устойчивую к тому антибиотику, который применялся «на всякий случай». Но это формирование устойчивой колонии условных патогенов в рамках одного организма — еще не самое страшное. Как показывают исследования, основное значение приобретенная в ходе лечения резистентность возбудителя имеет при терапии туберкулеза.

Страшнее другое — получившиеся устойчивые бактерии выделяются в окружающую среду. А бактерии — не формалисты, они могут обмениваться генетическим материалом не только с клетками своего вида. Вообще, понятие «вид» применимо к микроорганизмам с трудом. Вместо устойчивого внешнего облика высших животных мы имеем одноклеточные существа, чей геном стремительно изменяется, приспосабливаясь к новым условиям. Генетический материал, обеспечивающий устойчивость к антибиотикам, обычно организован в плазмиду — маленькую кольцевую ДНК. При конъюгации бактерий плазмида легко переходит из одной бактериальной клетки в другую, а из другой — дальше. Так называемые плазмиды мультирезистентности — обеспечивающие устойчивость ко многим антибиотикам — «хит продаж» среди микроорганизмов. Из почвенной пробы, взятой в поселке Вогнема Вологодской области, изумленные микробиологи выделили микроорганизм, устойчивый к антибиотику канамицину! Понятно, что никто специально не обрабатывал деревню канамицином — плазмида резистентности просто «витает в воздухе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: