Знание-сила, 2006 № 11 (953)

- Название:Знание-сила, 2006 № 11 (953)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2006 № 11 (953) краткое содержание

Знание-сила, 2006 № 11 (953) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Получается: разные ветви научного знания, выросшие из исходного единства, утратили это единство лишь по видимости. Они никогда не переставали нуждаться друг в друге, "чувствовать" друг друга, отзываться на достижения друг друга — какого бы мнения на сей счет ни придерживались отдельные ученые и даже целые научные коллективы. Восстановление единства науки, таким образом — всего лишь прояснение и активное осуществление того, что — хотя бы как скрытая возможность — было всегда.

Исходный пункт — зарождение науки в лоне мифологических представлений: Фалес и Пифагор, восточные корни эллинской мудрости. Конечный — последние открытия в мире элементарных частиц и новейшее вторжение физиков и математиков в сферу социальных исследований: еще проблематичное, едва начавшееся. Даже, по сушеству, и не начатое как следует.

Еще, оказывается, в 1930-е годы тополог Марстон Морс и его последователи Лев Понтрягин и Хаслер Уитни "нечаянно", как говорит автор, "создали все необходимые блоки наглядно-геометрической модели развивающегося человеческого коллектива" — средства для математического моделирования того, о чем на высокометафоричном языке гуманитария говорил (вызывая, кстати, раздражение многих коллег-историков) не владевший математикой Лев Гумилев. Более того, эти средства и появились на свет почти одновременно — хотя их создатели ничего друг о друге не знали. Значит, были востребованы общей логикой развития научной мысли и ее социального контекста?

А перспективы тут, полагает Смирнов, очень большие. "Как насчет унификации четырех основных физических сил в природе или в социуме? Какие взаимодействия людей в коллективе можно уподобить гравитации, электромагнетизму, ядерным (адронным) силам или слабому (лептой ному) взаимодействию привычных физических частиц?"

За представлением о единстве науки здесь явно стоит уверенность в единстве сил. образующих мироздание.

На прогресс же научного знания он возлагает настолько большие надежды, что в свете катастрофического опыта XX столетия это кажется даже утопичным. Книга заканчивается размышлениями о том, что могло бы дать человечеству объединение сил естественников и гуманитариев, физиков и историков.

Если "переплавить и перекристаллизовать" убедительную для автора модель Гумилева "в круге понятий математики и физики XX века" — дать четкое естественно-научное выражение знанию, богатству, власти, дружбе, вражде, любви, ненависти — не поможет ли это "избавлению человечества от мировых войн в новом XXI веке", "не говоря уже о преодолении глобального экологического кризиса нашей индустриальной цивилизации и иных столкновений между разными мирами биосферы и ноосферы матушки Земли"?

Это мы задаемся вопросом. А ответ Смирнова — почти утвердительный.

У автора, кажется, есть некоторые личные основания быть оптимистом: работая преподавателем математики и истории, он имеет возможность составить себе представление о том, как происходит познавательный процесс и связанное с ним человеческое взаимодействие. Вероятно, есть смысл прислушаться к нему, когда он утверждает: "переход от заучивания тезисов Аристотеля или Августина к их живому обсуждению" — это не что иное, как "переход от слабого взаимодействия элементарных частиц познания к их суперслабому взаимодействию, где между партнерами скачут не только бозоны (с целым спином), но также фермионы (с дробным спином)" — а "суперслабое взаимодействие, вероятно, нарушает все вообразимые законы сохранения в вакууме". Нарушение же симметрий — "необходимое условие эволюции". Кажется, для Смирнова все это — нечто куда большее, чем эффектная метафора.

А в самом деле, как знать, к каким прорывам способно привести нас нарушение привычных, устоявшихся представлений? Посмотрим.

Татьяна Кигим

Сингулярная невозможность

Вежливый писк сканера сообщил, что можно проходить. Точнее, переходить — к следующей проверке ультрамаразм атичес кого характера. После стандартной, обычной для всех школ — индентификант, "паролевая" карта, подтверждающая мои инспекторские полномочия, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки — меня пропустили только во внутренний тамбур. Тонкие иглы беззвучно и, естественно, безболезненно вонзились в тело, беря на анализ ДНК из различных участков кожи, мышц и костей, а вдруг я решил наколоть проверяющих с генокодом? Насколько я знаю, такая паранойя в стандартный комплект мер безопасности для средних учебных заведений не входит. Даже если в них учатся дети членов правительства.

Но если верны скупо сообщенные Мгангой данные об этом замечательном месте, здесь все должно быть под завязку напичкано датчиками и камерами, призванными отслеживать каждое мое движение, сравнивая биометрию с психосоциальными реакциями...

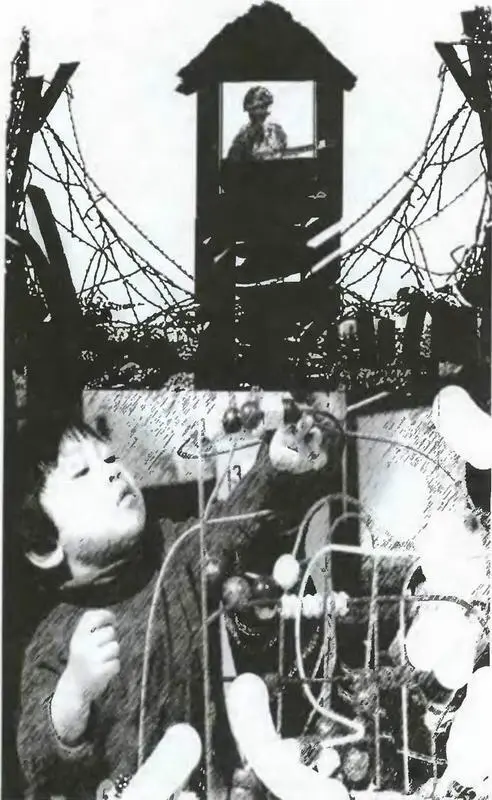

И хотя за воротами зеленел парк, и прохладно отблескивала водная гладь, толщина стен недвусмысленно намекала на особый статус огороженной зоны. Автоматчики спокойно прогуливались по внешнему краю стены, по ту сторону колючей проволоки, оплетающей внутренний край. Не удивлюсь, если в этих стенах предусмотрены коммуникационные тоннели.

Я не сильно разбираюсь в вооружении, но могу предположить, что шлемы этих ребят напичканы тактическими чипами, а на бронещитках отражается информация о каждой незаконно проникшей на территорию мыши. Хотя какая там мышь — микроб не проползет... И как я мог догадаться, подготовку эти ребята проходили не на двухнедельных сборах для сопливой пацанвы.

А в небе, конечно же, дежурят "Соколы", "Япеты", "R-134" и прочие достижения современной военной мысли, будто в бурные "террористические" над правительственном аэропортом.

Наконец последняя, но не менее тщательная проверка — графологическая. Я расписался, прошел чрез еще одни ворота бог знает с каким количеством датчиков, и началась нормальная армейская бюрократия.

— Фамилия?

— Терпик.

— Как зовут?

— И вон Алексеевич, — откликнулся я.

— А инициалы?

Я вздохнул. И такая убийственная система охраны — для кого? От кого? На целых сто пятьдесят детей от года до четырнадцати?

— И к чему все ваши проверки, если детям живется тут хорошо и уютно? — задал очередной риторический вопрос мой неотвязчивый гид, профессор педагогики и психологии, полковник общественной безопасности Аркадий Игнатьевич Таганцев.

— Мировая общественность будет в шоке, — пообещал я, оглядывая корпуса. Вон там — приземистые спальные здания, дальше — шпили игровых, купол столовой, классы, бассейны, конюшни, корт, стадион ... Обычная школа. Вроде бы.

Иллюстрация Сарафанова

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: