Знание-сила, 2004 № 07 (925)

- Название:Знание-сила, 2004 № 07 (925)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2004 № 07 (925) краткое содержание

Знание-сила, 2004 № 07 (925) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В России, как известно, ни самостоятельных городов, ни цехов и гильдий или каких-то общностей по интересам, за исключением сельской общины, не сложилось (не говорю о Северо-Западе), что наложило неизгладимый отпечаток на самосознание широких масс.

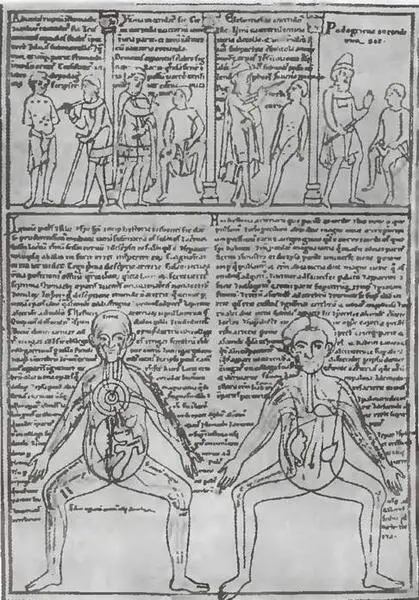

Медицинско-анатомические представления. Вторая половина XII в.

Врач ставит диагноз по цвету мочи. Миниатюра. Начало XIV в.

И наконец, парламенты. Парламенты изменили политический климат Средневековья, еще больше вовлекая центральную власть в диалог с гражданами страны и ограничивая авторитарность монархического режима. Стоит ли говорить, что на Руси и парламенты не существовали?

Раз заговорили о городе, необходимо особо выделить роль части дворянства, обычно объединенного понятием рыцарства. Этот довольно многочисленный воинский слой не только принимал на себя основные физические тяготы сражений в ту воинственную эпоху, но и создал особый этос, то есть особую этико-поведенческую модель и особую придворную ("куртуазную") культуру, тесно связанную с культурой бюргерства. На Руси, где городская автономия не сложилась, не оформится и слой рыцарства. А между тем именно эти сословные группы, в некоторых странах подключившие свободную верхушку крестьянства, стали основой так называемых средних слоев — главной опоры правового государства. Еще одно важное явление, не случившееся на Руси.

И наконец, несколько слов о ритуалах и знаковости, составлявших непременную особенность повседневной и праздничной обстановки человека того времени. Для средневекового быта была характерна открытость частной и интимной жизни, которая проходила на глазах не только своей семьи, слуг соседей, но и при заинтересованном участии всего окружения. Так было в королевском замке, в бюргерском и крестьянском доме. Частная и публичная жизнь сливались. Люди обожали публичные зрелища и церемонии — от праздничных шествий и коронаций до казней ("хлеба и зрелищ" — это ведь тоже часть корневой системы античности, питающей Западную Европу).

Все совершалось в соответствии с разработанными ритуалами и символами. Одежда, ее цвета и украшения, убранство домов, построение процессии, жесты участников церемонии или представления в городе, ритуальные сезонные праздники.

Забавные песни и хороводы в деревне, пиры в замке — все имело свой порядок и свой знак и наполняло обывателя чувством слитности не только с окружением, но и со всем мирозданием.

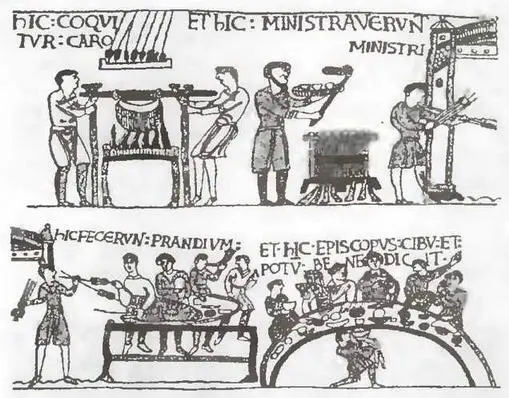

Пиршество герцога Вильгельма Завоевателя накануне битвы при Гастингсе. С гобелена 1120 г.

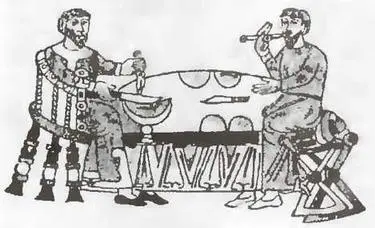

Применение ножа и вилки. С миниатюры XI в.

И конечно, отдельно необходимо сказать о христианстве, одном из важнейших факторов (если не самом важном), формирующих цивилизацию. Господство именно христианства не только создавало основы идеологии, общей культуры и менталитета европейцев, но и пронизывало всю их повседневную жизнь.

На Русь христианство пришло через Византию, и именно это обстоятельство имело очень значительные последствия, опять-таки отделяющие страну от западного мира и тогда, и до сих пор. Прежде всего Русь присоединилась к восточному христианству (которое фактически отделилось от западного задолго до формального отделения в середине XI века). Благодаря связям с Византией Русь обрела свой алфавит, летописание, книжные знания, переводы многих книг, образцы и мастеров в области иконописи и строительства, особенно церковного, ряд научных и прикладных знаний. Но... за это пришлось дорого заплатить.

Византия ведь и сама была евразийским государством, об этом свидетельствует не только ее территориальное расположение, но и многие черты общественного строя. Прежде всего, сильное монархическое начало — соединение в руках императора верховной светской и духовной власти. Затем несамостоятельность церкви. Несамостоятельность сословий, в том числе городского. И наконец, сильная бюрократизация аппарата управления и — никаких парламентов! Вот все это молодой "пассионарный" народ русичей и получил в наследство от стареющей Византии. А в результате — разрыв с Западом по религиозным и политическим мотивам. Поэтому византийское наследие мне представляется вторым важнейшим фактором, так фатально разделившим пути Руси и Запада.

Третьим фактором, думаю, стало ордынское иго, которое продолжалось 250 лет, причем всплески набегов и грабежей происходили и позднее, еще при Иване Грозном. На этот раз негородская, всадническая, степная, кочевая и грабительская стихия обрушилась на Русь всей своей тяжестью. Первоначальное разграбление, гибель замечательных культурных ценностей, длительное данничество и прямые разбойничьи набеги, убийства и увод людей, закрепление кровавого соперничества между князьями — все это было мукой для страны. И еще больше оторвало ее от Запада, который стремился отстраниться от контактов с Ордой.

Именно эти обстоятельства не только надолго затормозили движение Руси, но и дополнили ее менталитет новыми, прочными вливаниями опять-таки восточных, "степных" черт вплоть до диктаторских тенденций управления. Освобождение от ордынцев потребовало от Руси мощных и неоднократных усилий, но — все имеет свою обратную сторону! — реализация их многократно усилила те факторы, которые использовались в антиордынской борьбе, — централизацию страны, роль великого князя и союз с церковью.

Четвертым фактором специфики российского пути я считаю свободные границы на Востоке. Действительно, к XVI веку (а в большинстве районов и гораздо ранее) Западная Европа была прочно поделена между государствами, а внутренняя колонизация исчерпала возможные тогда резервы. Поэтому, с одной стороны, стали все чаще вспыхивать войны за передел территорий (вершиной которых в Средние века стала 30-летняя война XVII века). С другой — население все чаще и упорнее применяло интенсивные методы использования имеющихся земель, развивая монокультуры, улучшая севооборот, применяя удобрения и т.д.

В России, помимо резерва земли в европейской ее части, была неисчерпаемая возможность продвигаться за Волгу и далее в Сибирь, почти не встречая серьезного сопротивления местных, еще отсталых народов. Эта возможность стала реализовываться уже в XVI веке, окончательно закрепив экстенсивный способ хозяйствования и соответствующий менталитет населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: