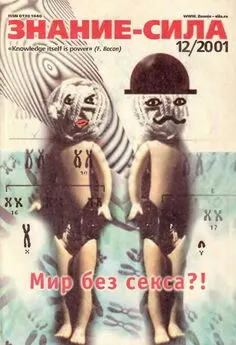

Знание-сила, 2001 №12 (894)

- Название:Знание-сила, 2001 №12 (894)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2001 №12 (894) краткое содержание

Знание-сила, 2001 №12 (894) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Математика – или этноматематика?

Оказывается, нас неправильно учили в школе. Нам забивали головы таблицей умножения и теоремой Пифагора, вместо того чтобы познакомить со шнурковым счетом древних инков и фрактальным характером африканских причесок. Но ничего. Правда – она свое возьмет. Мы уже так и помрем с Пифагором, зато новые поколения американских (а можно думать – и не только американских) детей будут знать, что науку математику создали не только белые европейские мужики, но также черные, красные и желтые мужчины и женщины всяких других континентов и культур. Они будут это знать, потому что именно так преподают теперь математику ее будущим школьным учителям во все большем числе американских колледжей. Вопрос только – будут ли эти счастливые дети знать таблицу умножения?

Общеизвестно, что мы живем в эпоху «постмодернизма». Этим модным словом называется совокупность философских и культурологических концепций, сводящаяся вкратце к утверждению, что все основные общественные, культурные, научные и художественные идеи «модернизма» (имеется в виду Новое время – все, что после Французской революции 1789 гида) обнаружили свою несостоятельность, а потому мы оказались сегодня на груде обломков, в которой смешалось все – от египетских пирамид до теорий Биг-Бэнга и от марксизма до Каббалы. Все эти обломки «равновелики», как детские кубики, и современный «творец» волен, резвясь, как дитя, строить из них любые произвольные комбинации. Он свободен от культурных иерархий прошлого, словно голый Адам, пришедший дать свои названия миру. И действительно, следствием бурно рекламирующего себя постмодернизма стало появление множества голых, то есть свободных от любых культурных ограничений, а порой и от культуры вообще, Адамов самого разного уровня бесталанности, кувыркающихся (за счет налогоплательщика) на полях современной литературы и философии. Но этим дело не ограничилось.

Поскольку постмодернизму, как видно из вышесказанного, органично присущ культурный релятивизм, или, проще, поголовная уравниловка без снисхождения на условия места и времени, то в этом своем аспекте он неожиданно сомкнулся с другим модным веянием – «мультикультуралиэмом». Этот последний был порожден вполне реальным сдвигом современного (западного) общества в сторону «общежития многих культур» и возникшими отсюда трудностями. (Постмодернизм, впрочем, тоже не самозародился – его вызвало к жизни визгливое детское нетерпение людей, утомленных слишком тяжким ходом реальной истории.) Мультикультурализм дал один из возможных ответов на эти трудности. Его ответ отвергает переплавку людей разных культур в некое искусственное культурное «единство» по заданному шаблону и призывает, напротив, к сохранению всего «букета культур» и к их взаимоуважительному и взаимообогащающему сосуществованию. Каковое, понятно, требует соответствующего воспитания уже со школьного возраста в духе уважения граждан к самым разным культурам. Вот тут-то и появляется постмодернистский релятивизм, предлагая практикам мультикультурализма свой простенький рецепт такого воспитания – вульгарную уравниловку: все культуры хороши, все беленькие и все прыгают. Там, где у греков Платон, там может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов бушменская земля рождать, а если таковые науке доселе не известны, то это наука виновата – плохая, политически и мультикультуралистически некорректная, бело-евромужецентристская наука. У древних камчадалов непременно была какая-то своя теорема Пифагора, просто ее нужно найти, а найдя – преподать детишкам.

Начало такому «этноматематическому» преподаванию математики было положено на международном конгрессе по математическому образованию, состоявшемся в 1984 году в Австралии. Именно там бразильский математик (ныне почетный американский профессор) Д’Амброзио выступил с пламенным призывом преподавать математику так, чтобы это воспитывало уважение к достижениям других культур и тем самым способствовало «миру во всем мире». «До сих пор, – говорил он, – преподавание математики велось таким образом, что она оказывалась интегральной частью западной цивилизации, которая подчинила себе весь остальной мир, и поэтому единственный путь построения общепланетарной цивилизации ведет через восстановление достоинства проигравших». Последовали бурные аплодисменты, и группа участников конгресса (в основном американские профессора) тут же объявила о создании «Движения за преподавание этноматематики».

Прошло полтора десятка лет, и движение стало столь влиятельным – например, в Калифорнии, – что один из его основателей, бывший венесуэлец, а ныне американский профессор Арисменди-Парди из Политехнического института Ренселлер, только за прошлый год прочитал на различных конференциях и в колледжах штата тридцать одну лекцию о достоинствах «этноматематики» и получил премию Калифорнии «За пропаганду новаторского подхода к преподаванию математических концепций в культурном и историческом контексте». В том же минувшем году представители ста семи калифорнийских колледжей приняли резолюцию, приветствующую роль «этноматематики» в «приближении этой дисциплины к более широкому кругу студентов». Имеются в виду, понятно, те будущие учителя, цвет кожи которых отличается от «колонизаторского» белого или пол – от «доминирующего» мужского.

Чему же их учат, интересно? Формально – все той же алгебре, геометрии, статистике и тому подобному, только «в широкой культурной перспективе». Скажем, в мире серьезной математики (с легкой руки Бенуа Мандельброта, 1963) появилась новая концепция «фрактала» – геометрического образа, в котором при каждом следующем увеличении открывается очередная, все более тонкая структура, повторяющая исходную. Эта концепция породила так называемую фрактальную геометрию как обобщение эвклидовой геометрии на нерегулярные и фрагментированные формы, сигналы и т.п. и тем самым оказала всепроникающее воздействие на современную научную мысль (например, на так называемую теорию хаоса). А в маленьком мире «этноматематики» студентам вместо рассказа о настоящих фракталах стали радостно демонстрировать фотографии причудливо заплетенных косичек африканских девушек как доказательство того, что африканская творческая мысль пришла к фракталам за столетия до Мандельброта!

Вот только дальше косичек почему-то не пошла.

Разумеется, косички – это отнюдь не фракталы, поскольку их «тонкая структура» кончается уже на первом уровне увеличения. (Такие случайные подобия фракталов обнаруживаются и в естественных формах природы – деревьях, оврагах, облаках.) Но «этноматематиков» это не смущает. Зато «при демонстрации студентам наличия фракталов в афро-амери канской культуре класс буквально электризуется», как говорит ассистент профессора Рон Эглаш из Ренселлера. Или, как говорит профессор Проктор из Пенсильвании, «главное – это преодолеть этноцентризм, то есть представление о том, будто Запад является абсолютной вершиной математической традиции».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: