Знание-сила, 2001 №07 (889)

- Название:Знание-сила, 2001 №07 (889)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2001 №07 (889) краткое содержание

Знание-сила, 2001 №07 (889) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Беда Софьи в том, что она очень скоро осознала свое интеллектуальное превосходство над окружающими. Речь идет не о царевне и царицах; живя иными ценностями и интересами, Софья и не брала их в расчет. Но она убедилась в умственном ничтожестве тех, кто по чину и своему происхождению должен был управлять государством. Подобная переоценка происходила тогда и среди приказной элиты. С централизацией и бюрократизацией государства их статус, унаследованный от прошлых времен, заметно отставал от того реального веса, который они имели в управлении. Знатоки своего дела, они принуждены были всякий раз уступать место «породным людям», которые мало что знали и еще меньше умели. Здесь к месту вспомнить об известном беглом подъячем Григории Котошихине, в писаниях которого явственно ощущается обида неоцененного человека. Именно эта не остывающая обида побудила его вывести скорбно-карикатурные фигуры таких думцев: сидят они, безмолвствуя, в продолжении всего заседания думы, «брады выставя» – пустые места с «вичем»!

Софья стала присматриваться к делам государственного управления при Федоре Алексеевиче. И сравнивать. И делать выводы. Ее познания из византийской истории побуждали, похоже, задумываться о многом. В Византии женщина, принадлежащая к высшему классу, не была удалена от дел. Отчего же подобное утвердилось в Московском царстве, которое во всем унаследовало благочестивую византийскую старину? Не случайно позднее Софьины апологеты станут сравнивать ее с царевной Пульхерией, властной рукой правившей империей при малоспособном императоре-брате. То было стремление не просто найти пример из прошлого, подкрепляющий российское настоящее. Связь сложнее: прошлое давало Софье образцы поведения, реализовавшись же, становилось его легитимным обоснованием.

Царствование Федора Алексеевича стало во многом рубежным для запертых в свои терема царевен. Новый царь по своим взглядам, возрасту и возможностям – много и часто недомогал – был снисходительнее Алексея Михайловича. Тетки и особенно сестры, что называется, «разнузлались», вкусив плоды более свободного времяпрепровождения. Эти приоткрывшие свои позолоченные клетки царевны-девицы были в том возрасте, когда горячая кровь с трудом остужалась доводами разума. Самой старшей, Евдокии Алексеевне, в 1682 году было 32 года* самой младшей, Феодосии, – 19. Но перемены в быту имели определенные границы: рамки должного они все же боялись преступать.

Исключение составила Софья. Ее вовсе не прельщала свобода беситься с дураками, шутихами и карлами за толстыми стенами палат. Она жаждала перемены в общественном положении. Такое намерение предполагало бунт против традиции и было посильно не просто смелому человеку, а человеку, способному на Поступок.

Софья была способна.

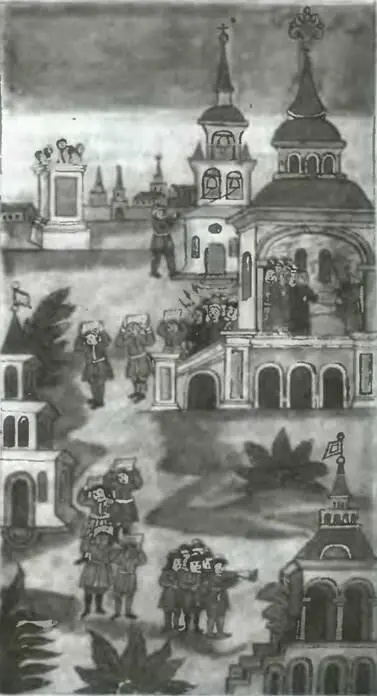

Царевна Софья раздает грамоты стрельцам за их службу. Миниатюра из рукописи первой половины XVIII века «История Петра I». Сочинение П. Нрекшина

Позднее сестры и тетки поддержат царевну и выйдут из дворца на люди. Весной – летом 1682 года мы увидим их перед разбушевавшимися стрельцами, истребляющими Нарышкиных, затем открыто шествующими пешком рядом с царями во время царских богомольных выходов, наконеи, участвующими в споре о вере с раскольниками в Грановитой палате. В сознании окружающих еше сидит мысль, что это не совсем пристойно, зазорно. Это и понятно: каких-нибудь десять – двадцать лет назад о выходе из терема на общественное поприще было невозможно подумать. Потому не случайно по окончании смут царевны снова возвращаются в терема. Однако это уже совсем иное возвращение. И после того как Софья сумела показать, что вместо схимы можно облачиться в златотканое платье, замкнуть дворец оказалось чрезвычайно трудно. Дело дошло до того, что благоверные царевны, взяв за образец сестру-правительницу, приказали написать свои персоны в порфирах. Потом, правда, образумились или их образумили (не Софья ли?), и художники обрядили царевен в шубки с каменьями. Но каковы аппетиты!

Источники донесли маловразумительные известия об интересе Софьи к государственным делам еше при Федоре Алексеевиче. Открыто выступила царевна на сцену в апреле 1682 года, и то по необходимости: истекали последние дни жизни царя Федора. Софья прощалась с ним – ухаживала, подносила лекарства. Уже это новость. Ведь происходит все в присутствии комнатных бояр и ближних людей царя.

27 апреля 1682 года царя не стало. Но царевна не спешила вернуться в теремное заточение. На следующий день она является к гробу Федора, чтобы принять участие в похоронах. Это было открытое нарушение прежнего придворного чина, удаляющего царевен с похорон.

Двадцатичетырехлетняя царевна была не только дерзка, но и ловка. Ее необычайное поведение – искреннее горе перед гробом в контрасте с равнодушием Натальи Кирилловны, едва сдерживавшей радость по поводу избрания царем сына Петра, – вызвало горячее сочувствие народа.

Итоги такого неосмотрительного поведения хорошо известны. Не пройдет и месяца, как Наталия Кирилловна уступит место Софье Алексеевне, ставшей после стрелецкого возмущения регентшей при двух несовершеннолетних царях-братьях То же повторит Екатерина, правда, через пол года, но зато уж до конца жизни оставшись императрицей. Обе, однако, и умом, и интуицией нащупали единственно верную манеру скорби, которая принесла им немалую пользу.

Втянувшись в борьбу; Софья мотивировала этот поступок законным стремлением восстановить попранную справедливость. Действительно, права старшего царевича Ивана, а значит, всех Милославских были вопиющим образом попраны. Не случайно в причитаниях Софьи во время похорон звучит тема обделенного «законного наследника»: «…Нету нас ни батюшки, ни матушки и ни какого заступника. Брата нашего Ивана на царство не выбрали!» Но не приходится сомневаться, что себялюбивая царевна более всего пеклась о личных интересах, прежде всего о власти.

Так получается, что при женском правлении власть, политика и чувства необычайно тесно сплетены. Правда, о многом приходится лишь догадываться – чувства редко афишируются, реже оставляют явный след. Мы чаше видим результат и много реже мотив, особенно если последний – чувство. Так что, задавшись вопросом, были ли еще какие-то мотивы, побуждающие Софью с особым рвением бороться за власть, а затем пытаться удержать ее, мы однозначный ответ едва ли отыщем. А жаль, потому что, признав собственную ограниченность, мы невольно признаем ограниченность наших знаний по проблеме, может, самой интригующей – значения чувства в истории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: