Знание-сила, 2001 №05 (887)

- Название:Знание-сила, 2001 №05 (887)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2001 №05 (887) краткое содержание

Знание-сила, 2001 №05 (887) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

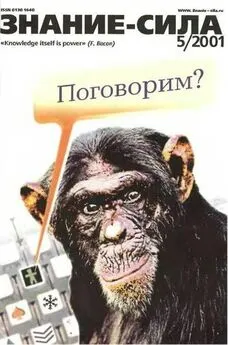

Мы все были предвзяты. Вообше предвзятость – вещь непростая. Философ Майкл Полани доказал, насколько большое значение она имеет в науке. Ведь и работы с «говорящими приматами» изначально затевались как доказательство от противного: подтвердить, что обезьяны способны только на трюки и не смогут освоить человеческий язык, сколько с ними не бейся. Даже Гарднеры предпочитали видеть в поведении Уошо подражание человеческим действиям, а не интеллектуальный выбор. Их эксперименты имели недостатки. Но ведь это были только первые шаги.

Вначале Гарднеры были настроены весьма осторожно и предпочитали не заметить каких-то успехов Уошо, нежели приписать ей лишнее. Но успехи оказались налицо. Общественность это возмутило. Поднялась волна критики. Основным объективным аргументом «против» было наличие дрессировки. Действительно, Уошо заставляли обратить внимание и повторить жест, складывали пальчики «как надо», а за правильный ответ она получала изюм.

Тогда и был организован целый ряд альтернативных исследований, чтобы доказать, что обезьяны не выучат язык, если их к этому не понуждать. Так действовали Роджер Футе (продолжающий работу с Уошо), Ф. Паттерсон и супруги Румбо. И везде обезьяны сделали поразительные успехи. А наиболее убедительным стал эксперимент лингвистов школы Ноама Хомского (который известен теорией «глубинных структур» синтаксиса, общих для всех языков). Хомский употребил весь свой немалый авторитет, чтобы доказать несостоятельность программы по обучению обезьян. Его коллега Г. Террей сам стал работать с шимпанзенком, будучи уверенным, что он не «заговорит», если не навязывать ему обучения ни в какой форме. Детеныша назвали соответственно – Ним Чимпски (что было похоже на английское звучание имени Хомского). Но Ним проявил редкую настойчивость и любознательность, выпытывая у Террея: «Что это?». В результате он сам научился с помощью знаков выражать эмоции, сообщать о предметах вне поля зрения и не связанных с выживанием – все это признаки языка. Террей был вынужден признать, что эксперимент опроверг его собственные представления. В поединке двух прирожденных лингвистов Ним Чимпски потеснил Нома Чомски, и последний был вынужден изменить свою концепцию, признав языковые возможности антропоидов.

Подобную цель преследовали супруги Румбо: исключить подкрепление и не навязывать обучение. Бонобо сами осваивали новые слова, требовательно задавая вопрос: «Что это?». Впрочем, фильм продемонстрировал, что это не совсем так: в наушниках постоянно звучали настойчивые похвалы (а на питомцев это действует не хуже, чем лакомство). Но ведь и мы хвалим наших детей, пока учим, пока поправляем их речь. Это наш главный «пряник». Есть и «кнут»: детей осуждают и высмеивают, если они говорят не как все. А обучение детей с дефектами речи, глухонемых или аутистов включает длительные упражнения (или дрессуру, если хотите). Кстати, Футе, занимаясь с обезьянами, убедился, что «любители изюма» учили слова быстрее, но на экзамене (когда изюм не давали) отвечали хуже.

Следующий возглас аудитории был о том, что общение обезьян не дотягивает до звания Языка, великого и могучего. А в этом ведь некогда были уверены и сами приматологи. Поэтому они задались целью проверить, достигнут ли «говорящие обезьяны» семи ключевых свойств языка, обозначенных лингвистом Чарлзом Хоккетом. И все подтвердилось. Доказывать это сейчас, переписывая Хоккета, мы не будем. В 1990-х стало очевидно, что антропоиды самостоятельно освоили язык, общаются на нем, используя начала грамматики и синтаксиса, расширяют его (изобретая новые слова), обучают друг друга и потомство. Фактически они располагают собственной информационной культурой.

Обезьяны выдержали экзамен достойно. Они изобретали новые символы путем комбинации (орех – «камень-ягода», арбуз – «конфета-питье», лебедь – «вода-птица») и имитации (изображая на себе деталь одежды). Они прибегали к метафорам (несговорчивый служитель – «орех» или «грязный Джек»). Перенос смысла впервые продемонстрировала еще Уошо, когда стала применять знак «открыть» не только к двери, но и к бутылке. Наконец, Кензи, делающий заказ по телефону, не оставляет ни малейших сомнений в способности к глубокой абстракции. Футе и его коллеги исхитрились даже обучить шимпанзе по имени Элли жестам амслена, предъявляя не предметы, а… английские слова. И когда Элли видел, например, ложку, он вспоминал слово spoon и показывал выученный только на основе этого слова жест. Такая способность называется кроссмодальным переносом и считается ключевой для овладения языком.

С самого начала абстрагирование ярче всего проявлялось, когда речь шла об опасностях. Один из первых выученных знаков у обезьян – «собака». Бонобо обозначают им и чихуахуа и сенбернара, а также ассоциируют его со следами и лаем. Однажды на прогулке Бонбониша разволновалась, показывая: «Следы собаки!» – «Нет, это белка».- «Нет, собака!» – «Здесь нет собак». – «Нет. Я знаю, что здесь их много. В секторе «А» много собак. Мне рассказали другие обезьяны». Это уже зачатки настоящего мифотворчества.

Боялась собак и Уошо. Настолько, что впервые употребила «нет» (ей долго не давались отрицания), когда не хотела идти на улицу, где, как ей сказали, «находится злая собака». А еще Уошо наивно жестикулировала «собака, уходи», когда та погналась за ее машиной. Кстати, став взрослой, Уошо взяла реванш. Она заважничала, перестала слушаться, и, чтобы держать ее в узде, приобрели «пугало» – свирепого пса, которого привязали к дереву. Неожиданно во время прогулки Уошо решительно направилась к лающему мастифу (немедленно поджавшему хвост) и хорошенько шлепнула его (возможно, оторопев от собственной смелости). Да ведь в то время она чувствовала себя большой шишкой, помыкая целым штатом из обезьян и исследователей…

Кстати, нас удивило то, что в словаре обезьян на одном из первых мест идет «пожалуйста». Но ведь это волшебное слово – абстракция, которую ребенку приходится внушать так и эдак. Откуда же оно у обезьян, да еще и так глубоко в крови? А если приглядеться – просьбу умеют выражать многие животные. Даже наша морская свинка успешно клянчит покушать (иногда кажется, что это единственное «слово», которое она знает). То есть человеческая «вежливая просьба» восходит к сигналам попрошайничества, которые стары, как мир.

Антропоиды способны сопереживать и обманывать (решая задачу уровня «я знаю, что он знает, что я знаю»). Они узнают себя в зеркале (чего не умеют делать дети иногда до трех лет) и прихорашиваются или ковыряются в зубах, направляя движения «на глазок». Они отнюдь не «объекты», а индивидуалы – у каждого своя скорость освоения языка, свои предпочтения слов (лакомки начали с еды, трусишки – с опасностей), свои шуточки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: