Знание-сила, 1999 №01

- Название:Знание-сила, 1999 №01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 1999 №01 краткое содержание

Знание-сила, 1999 №01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подобные исследования лаборатория экологической генетики проделала и на других вредных производствах. И теперь прн сомнительных случаях ее сотрудники, проведя генетический анализ, могут указать причину того или иного профессионального заболевания. Проблема устойчивости илн, наоборот, предрасположенности к профессиональным заболеваниям в значительной степени решена, и это, конечно же, большое достижение. «Я думаю, – говорит Виктор Алексеевич, – что в будущем создадут специальную генетическую службу, которая будет давать рекомендации по поводу возможной профессиональной деятельности с точки зрения предрасположенности к профессиональным заболеваниям».

Среди нерешенных проблем одна нз самых острых – исследование устойчивости к СПИДу. Над ней вместе работают ученые разных стран, здесь уже силами небольшого коллектива, понятное дело, не справиться. И вот что уже известно. Существуют мутации, которые приводят к защите против СПИДа. Это факт, и данных накапливается все больше. Люди с таким состоянием генов могут быть инфицированы, но не заболеют. СПИД был распространен, возможно, тысячи лет, во всяком случае в Африке, откуда и пошло его проникновение по всему миру. В таких странах, как Танзания, Уганда, среди женщин легкого поведения инфицированность доходит до 60 – 80 процентов, тем не менее онн не только не умирают, но и дают здоровое потомство. Виктор Алексеевич продемонстрировал генно-географическую каргу, на которой показано распределение частот этой мутантной формы в Европе. Мутация достаточно широко распространена. На карте видно, что очень высока частота ее среди угро-финского населения, она достигает, например, в Финляндии 16 процентов, в Мордовии – 14 процентов; все это люди, которые невосприимчивы к развитию СПИДа. Гибель от этого недуга всему человечеству не грозит.

Но даже существуя в нормальных условиях, человек может быть генетически абсолютно неадекватен среде. Виктор Алексеевич исследовал и обычные человеческие популяции в обычных условиях. Он работал в районе Байкала, изучая пришлое население и коренное бурятское. Оказывается, если мы разобьем популяцию на так называемые группы здоровья, в первой нз которых – люди, ничем не болеющие, в пятой – глубокие инвалиды, а остальные – промежуточные, то окажется, что эти группы различны по совокупности генетической информации. Однако лучше приспосабливались к условиям непривычной географической среды те переселенцы, которые имели генетические особенности, сходные с индивидуальными наследственными особенностями аборигенов. На основании генетического анализа сегодня можно оценить степень благополучия конкретного человека в той или иной экологической обстановке.

Может быть, в будущем результаты таких исследований будут учитываться и в миграционной политике. Убедительно показано, что люди с разными генотипами по-разному реагируют на воздействие даже нормальной среды. Миграционная активность населения в нашей стране сейчас очень высока, н проблема ицдвидуальной биологической адаптации к новым условиям стоит в общем ряду со всеми остальными трудностями. Это всего несколько примеров того, как реально, практически можно использовать знания о геноме человека. А что еще впереди!

Ирина Прусс

Страна полусирот?

Наркомания и алкоголизм уже осознаны как национальное бедствие. Генетическая их природа, недавно открытая учеными, диктует новую стратегию государственной политики и общественной деятельности, направленную против этого бедствия. Но предрасположенность, даже генетическая, – не предопределенность. Она лишь обозначает границы так называемой группы риска. Удастся ли кого-то остановить на грани срыва, даже не допустить к этой грани (что, по мнению биологов, вполне возможно), или группа риска окажется намного больше этих границ, определяемых только генетикой?

Добросердечные бездетные американцы приезжают к нам, чтобы усыновить (удочерить) сироту из дома ребенка. Выпив у них ведро крови, выдрав взятки и намекнув при этом на прозрачность их замысла: обогатить свой заплесневевший генофонд нашим, наилучшего качества, их в конце концов отпускают восвояси с драгоценным грузом. Дома родители-добровольцы обнаруживают, что подопечный российского дома ребенка резко отстает от своих семейных сверстников физически и психически, недоверчив, склонен к агрессии и/или безмерно пассивен, не умеет общаться с другими людьми. Все это классические симптомы госпитализма, результат младенчества, лишенного любви и заботы взрослых.

Детский сад московской типографии «Красный пролетарий», тридцатые годы

Джорджоне. «Читающая Мадонна»

О том, что подобные истории повторяются с удручающим постоянством, недавно писал в «Московских новостях» корреспондент газеты в США Дмитрий Радышевский. Читать было грустно и стыдно; хотелось, чтобы это оказалось не про нас, а про какую-нибудь Африкундию.

Но что такое госпитализм в нашем российском исполнении, мне объяснили очень давно, в 1979 году, на Всесоюзной конференции со скучным названием «Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания», где серенькие, похожие на училок психологини и их юные помощницы суконным языком излагали совершенно убойные факты об элементах госпитализма (так это осторожненько звучало) в разных учреждениях системы общественного воспитания. Материалы конференции даже не пришлось секретить: изданные тиражом 500 экземпляров на ротапринте, они не вызвали интереса ни психологов, ни чиновников исследуемой системы, ни журналистов. О конференции помянул только наш журнал.

Но убойные факты справедливы до сих пор. И до сих пор их никто знать не хочет.

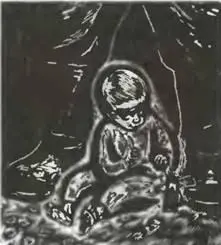

Стасис Красаускас. «Дитя и война»

Госпитализм, как вы уже поняли, – это про детские приюты. Это один полюс. На другом – счастливые дети любящих родителей, выросшие в семье и пошедшие в школу, в подготовительную группу, в особый детский сад с небольшими группами примерно в шесть лет (плюс-минус до года, в зависимости от индивидуальных различий). И на том, и на другом полюсе меньшинство детей страны. Остальные – между ними; вопрос в том, к какому полюсу они ближе.

«Известно, что на первом году жизни решающее значение для правильного психического развития ребенка имеет количество и качество его контактов с окружающими взрослыми людьми»,- говорила на конференции Г. Мазитова из Узбекистана. Она сравнивала развитие питомцев дома ребенка, сирот, питомцев того же дома ребенка, к которым время от времени приходят сдавшие их туда родители, и семейных детей – выходило, что даже тень присутствия лично малышу принадлежащего взрослого благотворна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: