Барбара Тверски - Ум в движении [Как действие формирует мысль] [litres]

- Название:Ум в движении [Как действие формирует мысль] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9354-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Барбара Тверски - Ум в движении [Как действие формирует мысль] [litres] краткое содержание

Книга известного когнитивного психолога Барбары Тверски посвящена пространственному мышлению. Это мышление включает в себя конструирование «в голове» и работу с образами в отношении не только физического пространства, но и других его видов – пространств социального взаимодействия и коммуникации, жестов, речи, рисунков, схем и карт, абстрактных построений и бесконечного поля креативности. Ключевая идея книги как раз и состоит в том, что пространственное мышление является базовым, оно лежит в основе всех сфер нашей деятельности и всех ситуаций, в которые мы вовлекаемся.

Доступное и насыщенное юмором изложение серьезного, для многих абсолютно нового материала, а также прекрасные иллюстрации привлекут внимание самых взыскательных читателей. Они найдут в книге как увлекательную конкретную информацию о работе и развитии пространственного мышления, так и важные обобщения высокого уровня, воплощенные в девять законов когниции.

Ум в движении [Как действие формирует мысль] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

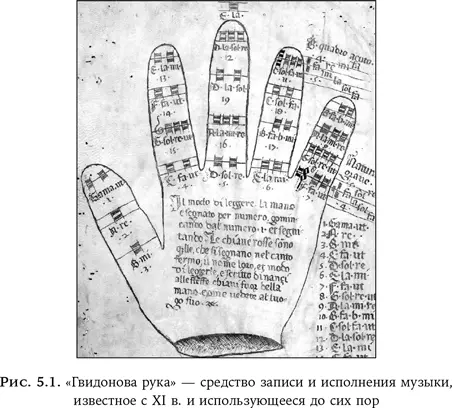

Продолжим знакомиться с музыкой, только не фортепианной, а вокальной. Перед вами еще один замечательный способ использования руки – для представления нот и руководства пением хора. Это «гвидонова рука», названная так потому, что ее изобретение приписывается монаху XI в. Гвидо д’Ареццо. Ее вариант представлен на рис. 5.1.

Итальянскому монаху принадлежит также система обозначения ступеней, использующаяся по сей день: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Для дирижирования хором в те времена ноты писали на ладони и пальцах, а затем указывали нужные ноты певцам. Хотя «гвидонова рука» вышла из употребления с распространением печатных нот, сегодня она переживает второе рождение.

Жесты, используемые для вычисления суммы или управления хором, отнюдь не спонтанные. Они высоко кодифицированы, даже выше, чем речь. Тем не менее, как и спонтанные жесты, они самым тесным образом связаны с мышлением.

Жесты как социальный клей

То, что жесты служат социальным клеем, становится очевидным, стоит лишь понаблюдать за любым разговором. Движения головы, рук и тела, мимика лица поддерживают его течение. Вы говорите что-то и делаете паузу, глядя на меня. Я киваю, показывая, что согласна, а если нет – вскидываю брови или наклоняю голову и с сомнением смотрю исподлобья. Когда я готова предоставить слово вам, то подаюсь назад. Вместо того чтобы отвечать на вопрос, на который у меня нет ответа, я пожимаю плечами. Если мы не обеспечиваем друг другу эту негласную обратную связь, разговор становится затруднительным.

Общение – форма сотрудничества, но есть и другие явные его формы, где жесты играют ключевую роль. Прежде всего это происходит, когда сотрудничество опосредовано чем-то в мире, на что можно указать или чем можно манипулировать. Приведу пример: парам студентов дали задание найти наилучший путь для спасения пострадавших от гипотетического землетрясения. Им дали карту лагеря с отметками о местонахождениях раненых, а также о блокированных дорогах и предложили нарисовать карту этого лучшего пути. Некоторые пары работали бок о бок, склонившись над одной картой. Их средствами общения являлись руки, карта и голос. Они были глубоко захвачены обсуждением, но редко смотрели друг другу в лицо. Вместо этого они смотрели на свои руки. Их руки по очереди предлагали и изменяли маршруты на карте, озвученные голосом. Голос говорил что-нибудь вроде: идем туда, сворачиваем здесь, потом сюда, а туда не надо – это выражения, имеющие смысл, только если смотреть на то, что руки делают на карте. Жесты участников становились менее размашистыми. Сначала испытуемым приходилось указывать весь маршрут; по мере углубления сотрудничества они стали ограничиваться указанием на следующие перекрестки. Они подхватывали жесты друг друга – это распространенное явление, называемое, как мы уже знаем, втягиванием , наблюдается и в отношении слов. Другие пары работали рядом над такими же картами, но их участников разделял тонкий занавес. Для них единственным инструментом общения был голос. Пары из первой группы, имевшие возможность жестикулировать над общей картой, лучше взаимодействовали, получали больше удовольствия и рисовали лучшие карты. Пары, разделенные занавесом, упорно трудились над согласованием маршрута – студенты серьезно отнеслись к этому заданию, и оно им понравилось. Тем не менее в трети пар партнеры нарисовали существенно различающиеся маршруты.

Слова могут быть – и слишком часто бывают – неоднозначными, даже те, что описывают такие базовые вещи, как окружающую среду, которая всегда с нами. Напротив, жесты точны. Они указывают конкретные места, прослеживают повороты и дороги. Вы уже знаете, для чего чаще всего используются те или иные жесты: указующие – для мест, напоминающие линию – для дорог. Нуль измерений и одно измерение. Также студентами использовались жесты третьего типа – двумерные взмахи руки, обрисовывающие область пространства. Эта жестикуляция осуществлялась не сама по себе, а согласно с внешней репрезентацией задания, в данном случае – картой. Помните, однако, что жесты (как мы ранее узнали) могут создавать виртуальные внешние репрезентации, служащие им фундаментом. Реальная или виртуальная, внешняя репрезентация создает взаимопонимание между людьми и играет роль сцены, на которой руки размышляют и рассуждают.

Еще один пример использования жестов как социального клея дает дизайн. Небольшим группам опытных дизайнеров-конструкторов предложили переработать инструмент для определения свойств материалов. Каждая команда рассаживалась вокруг стола и получала чертеж, а затем материальную модель для работы. Нечего и говорить, что люди активно использовали жесты по отношению как к чертежу, так и к объекту. У некоторых групп произошли «радикальные прорывы», неожиданные изменения идей дизайна. Озарения. Вспышки. Они сопровождались целым каскадом новых сравнений и идей, а также, что примечательно, бурной жестикуляцией, переходом от мелких жестов на столе к крупным, с расхаживанием по комнате и изображением взаимодействия с объектом. Иногда описываемое словами взаимодействие иллюстрировалось рисунками, а не жестами, что вновь подтвердило тесную связь между двумя формами выражения: жестикуляцией и графикой.

В танце участвует все тело, танец по своей сути полностью облечен в плоть и кровь. Поэтому он с легкостью может сам себя репрезентировать. Тем не менее хореографы и танцоры выработали другие телесные способы репрезентации танца при его обсуждении – техники, которые они называют маркингом . Маркинг часто выполняется пальцами одной руки на ладони другой. Пальцы танцуют, как будут танцевать ноги, и демонстрируют собеседникам шаги. В маркинге может участвовать и все тело, создавая, по сути, воплощенный в себе набросок танца или его фрагмента. Это делается, например, с той целью, чтобы прикинуть размещение исполнителей на сцене для разработки схемы освещения или в деталях показать танцору, как нужно изогнуть туловище или вытянуть ногу. Как ни странно, набрасывание всей последовательности танцевальных движений путем маркинга оказалось лучшим способом запомнить ее, чем полностью ее протанцевав. Набрасывание подобной последовательности позволяет танцорам сосредоточиться на ней как таковой, а не одновременно на последовательности и полноценном исполнении движений.

Теперь рассмотрим дирижирование – живой пример того, как жесты служат социальным клеем. Если задача жестов при работе с картами была очевидной и простой – показать места, дороги и области, то при дирижировании она, будучи тоже очевидной, является нюансированной и тонкой. Помимо решения многих других задач дирижеры синхронизируют темп, управляют динамикой музыки в пространстве и времени, контролируют объем и силу звучания, указывают музыкантам моменты вступления и завершения партий. Говорят, что левая рука дирижера обычно задает темп, а правая делает остальное, однако реальная практика намного сложнее и никак не систематизирована. Жесты рук дирижеров очень индивидуальны, кто-то пользуется палочкой, кто-то нет. Многие подключают лицо, спину, ноги и даже легкие, ритм собственного дыхания. При знаменитом исполнении одной из симфоний Гайдна Леонард Бернстайн дирижировал исключительно вскидывая голову и двигая лицом, особенно бровями, почти не шевеля руками или туловищем. Фон Караян управлял оркестром с закрытыми глазами. Эса-Пекка Салонен пританцовывает. Разнообразие стилей ошеломляет, тем более что, согласно некоторым исследованиям, сотни лет социальных взаимодействий подобного рода должны были бы свести все это разнообразие к единому языку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Барбара Тверски - Ум в движении [Как действие формирует мысль] [litres]](/books/1063976/barbara-tverski-um-v-dvizhenii-kak-dejstvie-formir.webp)

![Барбара Морриган - Сердце, что растопит океан [litres]](/books/1059584/barbara-morrigan-serdce-chto-rastopit-okean-litre.webp)

![Рольф Добелли - Искусство ясно мыслить [litres]](/books/1067492/rolf-dobelli-iskusstvo-yasno-myslit-litres.webp)

![Александр Кондрашов - Жизнь в движении [litres]](/books/1074016/aleksandr-kondrashov-zhizn-v-dvizhenii-litres.webp)

![Мартин Рис - Всего шесть чисел. Главные силы, формирующие Вселенную [litres]](/books/1082236/martin-ris-vsego-shest-chisel-glavnye-sily-formir.webp)

![Джон Гревилл Агард Покок - Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция [litres]](/books/1143945/dzhon-grevill-agard-pokok-moment-makiavelli-politi.webp)

![Кира Бег - Король моих мыслей [litres самиздат]](/books/1148970/kira-beg-korol-moih-myslej-litres-samizdat.webp)

![Ива Коде - Мы мыслим… [litres самиздат]](/books/1149538/iva-kode-my-myslim-litres-samizdat.webp)