Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кровь бралась утром (9 час. 20 мин.) до начала дополнительных лечебных процедур. Взятие крови из пальца, обработка пальца, транспортировка крови и ее обработка проводились с необходимыми предосторожностями, направленными на уменьшение лабораторных ошибок.

Кроме исследования периферической крови было также проведено изучение костномозговых пунктатов. Всего было получено 7 пунктатов (на 4, 9, 11 и 26 дни полного голодания и 7, 17 и 43 дни последующего питания) у трех обследованных лиц. Причем у одного из них, практически здорового добровольца-голодальщика, было получено в динамике 5 пунктатов. Костномозговые пункции проводили иглой Аринкина-Кассирского, в шприц набирали минимальное количество костномозгового содержимого (до появления первой капли над иглой в шприце). Окраска проводилась по Паппепгейму. В костном мозгу помимо общего описания препарата, сосчитывали парциальные эритробластограммы (на 200 элементов эритробластического ряда), определяли количество ретикулоцитов и составляли ретикулоцнтограммы.

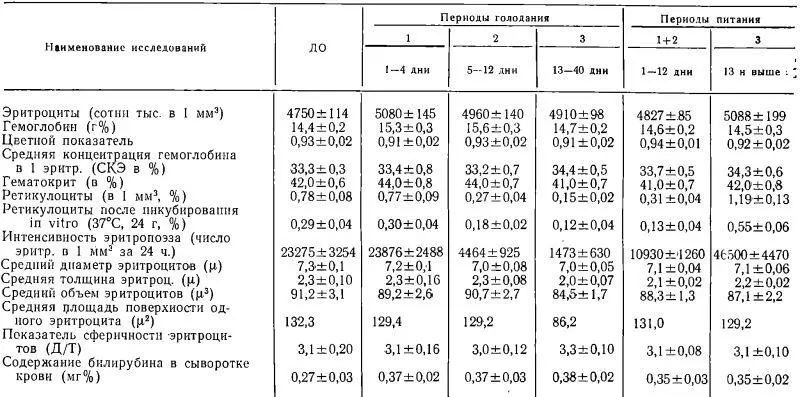

Данные относительно всех параметров красной крови группировались по периодам голодания и питания, выделяемых при этом состоянии у людей, после чего обрабатывались статистически.

При голодании людей различают три периода самого голодания и три периода последующего питания. Первый период охватывает 1—4 дня голодания (потери веса тела равны примерно 5%); второй период — с 5 по 12 дни голодания (потери веса тела до 10%) и третий период голодания — остальной срок после 13 дня. В наших наблюдениях ни в одном из случаев потери веса тела к концу голодания не превышали 25% от первоначального. Таким образом весь 30—40-дневный срок голодания оказывается равным примерно 1—1,5 периодам голодания мелких лабораторных животных. Сроки периодов питания равны срокам периодов голодания. В наших наблюдениях мы вынуждены были объединить I и II периоды питания из-за недостатка данных, полученных в эти сроки восстановления.

Согласно полученным данным, исходные (до голодания) цифры эритроцитарного состава периферической крови у всех обследованных лиц колебались в пределах нормальных величин.

В течение всего срока как полного голодания, так и последующего литания, среднее содержание эритроцитов в 1 мм 3периферической крови не отличалось от фонового уровня (Р>0,1). В первые 4 дня голодания в 9 случаях наблюдалось увеличение числа эритроцитов на 180000—1800000 b 1 мм 3. Такое же увеличение было отмечено в 3 других случаях в сроки с 5 по 12 дни и в 5 случаях в сроки с 13 по 40 дни голодания. И лишь в 3 наблюдениях к 25—40 дням голодания число эритроцитов снизилось на 420000—800000 по сравнению с исходными данными. В первые 2—4 дня после прекращения голодания в 15 наблюдениях отмечалась кратковременная эритропения по сравнению с последними днями голодания (на 39000—870000 в 1 мм 3), которая исчезала уже в течение двух первых недель восстановления.

Столь же стабильным оказалось и среднее содержание-гемоглобина во все исследованные нами сроки голодания. ±0,8-3,4 г %.

Подобное соотношение привело к неопределенной вар-лабильности цветного показателя. Так, при монотонных средних данных (табл. 1) цветной показатель в отдельных случаях варьировал в пределах от +0,36 до —0,29 при наиболее частых колебаниях ±0,08—0,09. Проведенное нами математическое вычисление характера и плотности корреляционных отношений между содержанием эритроцитов в 1 мм 3крови и гемоглобином показало, что достоверная прямая, достаточно высокая корреляция между этими двумя параметрами обнаруживалась лишь в 11 наблюдениях (=+0,630±0,250; + 0,960±0,025). В 12 случаях корреляционные отношения были статистически неопределенными и в 1 — отрицательными.

Одной из наиболее устойчивых величин при голодании оказалась средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (СКЭ), которая не только не снижалась во все обследованные сроки голодания и питания (варьируя в пределах нормы от 32% до 36%), но и обнаруживала вероятную тенденцию к увеличению в III период голодания (0,05>Р>0,02).

Постоянство эритроцитарного состава периферической крови во время голодания вполне подтверждалось и изучением гематокрита крови, средние показатели которого не уменьшались ниже исходных цифр во все обследованные сроки. В I период голодания в 13 случаях отмечалось умеренное увеличение гематокрита (Р<���Д05). Индивидуальные показатели гематокрита в период голодания колебались от 35% до 50% с максимальным варьированием ±7,0%. Умеренное снижение средней величины гематокрита отмечалось лишь в III периоде голодания (0,001<���Р<0,01) (табл- 1).

Таблица 1

Эритроцитарный состав периферической крови при полном алиментарном голодании и последующем питании людей

Данные по гематоириту позволили рассчитать средний объем эритроцитов. Последний не изменялся в течение двух первых периодов голодания и лишь в III его период статистически достоверно уменьшился (Р<0,05). После прекращения голодания средний объем эритроцитов вновь начал увеличиваться. Сопоставление динамики колебания среднего объема эритроцитов с числом эритроцитов в 1 мм 3крови показало, что в большинстве случаев между этими двумя величинами наблюдается при голодании Обратная зависимость: увеличение числа эритроцитов сопровождается уменьшением среднего объема эритроцитов, и, наоборот, что дает основание полагать, что стабильность гематокритного показателя во время голодания зависит как от концентрации эритроцитов, так и от их объема (см. рис. 1).

Геометрические параметры эритроцитов во все обследованные сроки также колебались в пределах физиологической нормы. Так, средний диаметр эритроцитов несколько уменьшился лишь во II и III периоды голодания (0,05>Р>0,01). Линейные размеры эритроцитов в большинстве случаев колебались в диапазоне от 5,5μ. до 10μ. Тенденция к микроцитозу сопровождалась и легким аиизоцитозом, наиболее отчетливым в I периоде голодания и уменьшавшимся по мере продолжения сроков голодания. В I период голодания на кривых Прайс-Джонса чаще всего обнаруживалось расширение основания, уплощение верхушки, иногда появление двугорбых вершин. В отдаленные сроки голодания (20—40 дни) основания кривых сужались. В восстановительный период отмечалось увеличение среднего диаметра эритроцитов и сдвиг вершин кривых Прайс-Джонса вправо (см. рис. 2).

Проведенные эритроцитометрические измерения позволили рассчитать как толщину (высоту) эритроцитов, так и определить их условную форму. Как можно видеть из табл. 1, средняя высота эритроцитов уменьшалась лишь в III периоде голодания и с началом питания вновь обнаруживала тенденцию к увеличению. Из сопоставления данных относительно диаметра и высоты эритроцитов можно видеть, что для III периода голодания чаще всего была характерна тенденция к микропланацитозу. В восстановительный период форма эритроцитов постепенно возвращалась к исходной. Тенденция к микропланоцитозу в III период голодания нашла свое отражение и в уменьшении площади поверхности одного эритроцита, которая вновь начала увеличиваться лишь в восстановительном периоде (табл. 1)- Поскольку изменению формы эритроцитов придают большое значение гори определении степени их «готовности» к деструкции, нами была предпринята попытка математически определить существование зависимости между изменением условной формы эритроцитов и их концентрацией в периферической крови. С этой целью был рассчитан коэффициент корреляции между показателями сферичности эритроцитов и их содержанием в 1 мм 3периферической крови. Расчеты показали, что прямая достоверная или вероятная корреляция отмечалась всего лишь в 9 наблюдениях (r=от +0,42±0,24 до +0,90±0,04), в одном случае она была достоверно отрицательной (r=—0,94 ±0,02) и в остальных неопределенной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: