Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

63. A b b г e с h t P. H., M a 1 v i n R. L. Amer. J. Physiol., 1966, 210, No. 2, 237.

64. Y u n i s S. L., В e г с о v i t с h D. Danny, S t i e n R. M. J. Clin. Investig., 1964, 43, No. 8, 1668.

65. Hodgson G., JudilevichD., Eskuche J., Perret-t a M. Proc. Exptl. Biol, and Med., 1960, 104, No. 3, 438.

66. N a k а о Kiku, Нихон кэцуэки гаккай дзасси, Acta haemathol. japon., 1962, 25, No. 3—4, 253.

67. E s k u с h e I., H о d g s о n G. Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med., 1966, 122, No. 2, 437.

68. Mann D. L., Donati R. M., G a 11 a g h e r N. J. Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med, 1966, 121, No. 4, 1152.

69. Арутюнян P. А. Ж. эксперим. и клииич. мед., 1964, 4, № 3, 19.

70. Z i 1 ke г s m i t D. В., Bollman J. L. Arch. Boichem. and Biophys, 1956, 63, No. 1, 64.

71. Cordon A. S., W i n k e r t J, Dornfest B. S, S i e g e 1 C. D. Ann. N. Y. Acad. Sci, 1959, 77, No. 3, 650.

72. G о 1 d w a s s e r E, Jacobson L. O., Fried W, Plzak L. Mechanism of the erythropoietic effect of cobalt, Science, 1957, 125, No. 3257, 1085.

73. H о d g s о n G, Perretta M, Yudilevich D., Eskuche I. Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med, 1958, 99, No. I, 137.

74. Mc Carthy G. M, Gallagher N.J, Lange R. D. Metabolism, 1959, 8, No. 4, Part 1, 429.

75. Gurney C. N, Pan С h a o. J. Lab. and Clin. Med, 1960, 55, No. 1, 67.

76. Sсаrо J. L, К f i g h I e у G, L о w у P. H. Acta physiol.

77. Танака Ходэо. Нихон кэцуэки гаккай дзасси, lation-amer., 1963, 13, No. 4, 362.

Acta haematol. japon, 1964, 27, No. 4, 505.

78. Thorling E. B. Scand. J. Haematol, 1965, 2, No. 1, 36.

79. Scaro S. L. Acta physiol. latino-amer, 1965, 15, No. 2, 200.

80. Gurney С W., F г i e d W. J. Lab. and Clin. Med, 1965, 65, No. 5, 775.

61. Ш а п и р о Ю. Л. В кн.:- Материалы конференции по патологии клетки. М., 1967, с. 253.

82. Т о д о р о в И. Клинические лабораторные исследования в педиатрии. София, 1963.

83. Кост Е. А. В кн.: Руководство по внутренним болезням. М., 1962, т. 6, с. 56.

84. Попов Ю. П. К вопросу изучения скорости созревания ретикуляцитов и продукции эритроцитов костного мозга, Дисс. канд., Казань, 1961.

85. Селье Г. Бюллетень эксперим. биол. и мед. 1909, в, 5, 11, 339.

86. Федоров Н. А. Предисловие к книге: «Лечение шизофрении дозированным голоданием». Труды Гос. НИИ психиатрии МЗ РСФСР, М., 1963, т. 93, с. 5.

87. Давыдовский И. В. Проблемы причинности в медицине (этиология). М., 1962.

Интенсивность эритродиеретических процессов при голодании людей

(математический анализ)

Ю. Л. ШАПИРО, В. М. ЛУГОВСКОЙ (Москва)

Как известно, при полном алиментарном голодании в течение довольно длительного времени (по крайней мере до сроков, характеризующихся потерями «живой массы тела» до 25% к исходному) сохраняется относительное постоянство эритроцитарного состава периферической крови (1—4, 6—10).

Во многих работах высказывалось суждение о том, что стабильность относительного числа эритроцитов регулируется во время голодания плазмой, то есть фактически наиболее часто имеет место сгущение крови (2, 3, 12—15 и др.).

В противоположность этому один из авторов данной работы, опираясь на собственные материалы и анализ литературы, пришел к выводу о том, что относительное постоянство эритроцитарного состава периферической крови при голодании поддерживается в основном за счет того, что динамическое равновесие между процессами эритропоэза и эритродиереза во время голодания смещается в пользу последнего (9, 10). Причем сгущение крови (весьма непостоянное и зависящее от многих факторов, например, от количества выпитой воды) имеет случайный характер и играет в данном случае второстепенную роль (10, 12, 13).

Несомненно, что проверка обеих гипотез должна быть построена на получении дополнительной информации относительно весьма мало изученного при голодании функционального состояния эритродиереза, в то время как эритропоэтическая функция костного мозга исследована более подробно при голодании животных и людей.

Однако существует возможность проверки указанных гипотез иным путем, а именно методом математического моделирования, основанного в свою очередь на определенных, достаточно твердо установленных фактах.

Задачей настоящей работы и является проведение подобного рода попытки математического «прогнозирования», которое в дальнейшем, несомненно, должно быть проверено экспериментально. Целью работы является проверка значения относительной сохранности функционального состояния эритродиереза для поддержания стабильности числа эритроцитов в 1 мм 3периферической крови.

Анализ базируется на следующих основных положениях:

1. Как известно из ряда работ, отношение общего объема крови к весу тела при голодании остается примерно постоянным (3, 6, 7).

2. В процессе голодания (до 40 дня у людей) отношение объема плазмы крови к объему форменных элементов (па средним данным гематокрита) также примерно постоянно (9, 10).

3. В нормальных физиологических условиях существования организма количество ретикулоцитов в периферической крови пропорционально (или равно) количеству разрушающихся эритроцитов. При этом полагают (в частности, это находит свое подтверждение и при голодании), что каждый эритроцит проходит стадию ретикулоцита (5, 8).

К экспериментальным основам анализа следует отнести следующие факты:

1. Фактические данные по изменению веса тела (по дням), полученные у 24 полностью голодавших людей. Сроки голодания до 40 дней. Данные приведены и обработаны в одном из предыдущих сообщений (11).

2. Количество ретикулоцитов (в процентах, по дням) и данные гематокрита крови, полученные при 40-дневном голодании у 21 человека, также приведены в прежних сообщениях (9, 10).

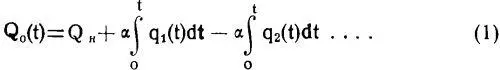

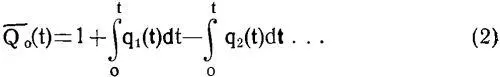

Если обозначить через

Q o(t) — количество общей массы крови в момент времени t при голодании;

Q н— объем крови до голодания (начальный объем крови);

q 1(t)— интенсивность выхода в периферическую кровь из костного мозга эритроцитов (ретикулоцитов) (в процентах за 1 сутки), то есть интенсивность эритропоэза;

q 2(t)— интенсивность процесса разрушения эритроцитов (эритродиерез) при голодании,

то учитывая применяемые выше допущения о постоянстве отношения жидкой и твердой фракций периферической крови (по средним данным, гематокрита), а также о том, что все эритроциты проходят при голодании стадию ретикулоцитов (8), можно написать уравнение, описывающее динамику изменения общей массы крови:

где a — коэффициент пропорциональности, устанавливающий зависимость между изменением количества эритроцитов и изменением объема крови.

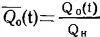

Так как в дальнейшем под q 1и q 2понимаются относительные интенсивности процессов эритропоэза и эритродиереза, то целесообразно перейти к динамике изменения относительных объемов крови. Полагая Q н= 1,0 (100%), получим, что:

где  — относительный объем крови.

— относительный объем крови.

Очевидно, что в этом случае a = 1,0.

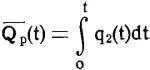

Из уравнения (2) можно определить относительное количество разрушенной крови к моменту времени t, т. е.

Используя уравнение (2), имеем:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: