Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

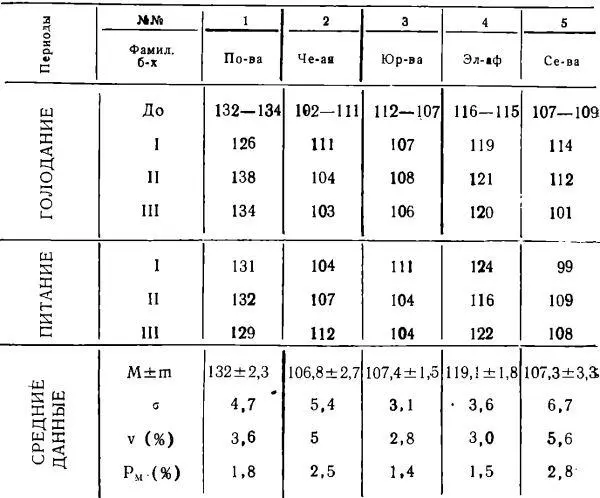

Исследования проводились до голодания (фон) и в периоды голодания и питания, выделяемые при этом состоянии у людей (6), после чего обрабатывались статистически.

В сыворотке крови определяли так называемое «легко отщепляющееся железо», которое дает представление об окисном железе, идущем на построение гемоглобина. В норме его количество в сыворотке колеблется в пределах 84—112%. Легко отщепляющееся железо определяли широко-апробированным биохимическим методом (9). Закисное железо эритроцитов (гемоглобина) определялось методом эмиссионном спектрографии (1, 2). Согласно последней методике кровь берется из локтевой вены, затем центрифугируется в течение 20 минут при 1500 об/мин. Сыворотка отделяется от эритроцитарной массы. Эритроциты взвешиваются и высушиваются в термостате при 80° до постоянного веса. Высушенная эритроцитарная масса озоляется до 2% от исходного веса в муфельной печи при 500/С. Затем 10 мг золы смешивается с 10 мг спектрально чистого угольного порошка и данная навеска набивается в электрод диаметром 6 мм, кратер которого глубиной 2,5 мм и шириной 4,5 мм. Каждая проба дважды исследовалась в дуге. В качестве источника возбуждения применялась, дуга постоянного тока силой в 10 а и напряжением 220 в, питаемая от селенового выпрямителя с высокочастотным поджигом генератором ДГ-2. Электрод с пробой подключался в качестве анода. Катодом служил электрод диаметром 6 мм, заточенный на конус под углом 15° с площадкой на конце 1,5 мм диаметром. Межэлектродное расстояние поддерживалось-равным 5 мм. Возбужденный спектр регистрировался на кварцевом спектрографе ИСП-30 с трехлинзовой системой освещения щели с трехступенчатым ослабителем. Экспозиция 50 сек. Ширина щели 0,016 мм. Фотопластинки спектрографические тип П 22 ед. чувствительности. Количественное определение железа производилось по аналитической линии с длиной волны 2599,4 а методом трех эталонов (1). Ошибка метода, определяемая по 10 параллельным сжиганиям, составила ±11% средней величины. Норма закисного эритроцитарного железа у людей равна примерно 105 мг%.

Как можно видеть из таблицы 1, содержание закисного железа в эритроцитах до голодания колебалось от 102 мг% до 132 мг%, было в четырех случаях достаточно близким к нормальным цифрам и лишь в одном наблюдении (По-ва) несколько превосходило их. В течение всех обследованных сроков голодания (до 32 дня включительно) и в последующем восстановлении содержание гемоглобинного железа фактически не изменялось, оставаясь в каждом случае высоко достоверно стабильным (отдельные показатели, полученные в различные периоды голодания и питания, существенно не отличались от исходных и средних цифр, что отразилось, в частности, на незначительной величине дисперсии).

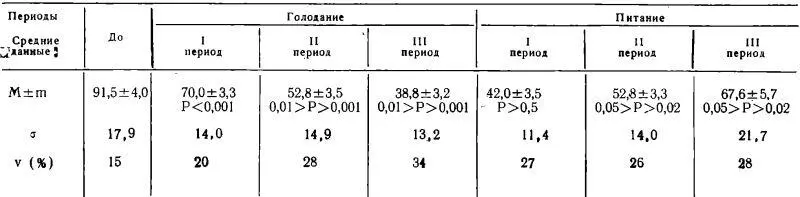

В таблице 2 приведены суммарные данные, полученные при определении легко отщепляющегося железа в сыворотке крови у 19 больных.

Таблица 1

Эритроцитарное железо при голодании и последующем питании (мг%)

Как можно видеть из таблицы 2, концентрация легко отщепляющегося железа в сыворотке крови до голодания, взятая в среднем для всех случаев, находилась в пределах нормальных величин. Уже начиная с 1 периода голодания (1—4 дни) уровень железа достоверно понизился (Р<0,001) и продолжал неуклонно снижаться по мере удлинения сроков голодания (II период, 5—12 дни, и III период голодания, 13—32 дни 0,01 >Р>0,001). В 1 период питания (1—4 дни после прекращения голодания) концентрация легко отщепляющегося железа в сыворотке крови оставалась на уровне отдаленных сроков голодания (Р>0,05). И лишь по II восстановительный период (5—12 дни питания) она начала достоверно увеличиваться (0,05>Р>0,02), достигнув к III периоду питания (13—30 дни) уровня начальных сроков голодания, но оставаясь ниже средних исходных цифр.

Следует отметить, что снижение концентрации легко отщепляющегося железа в сыворотке крови во время голодания происходило неравномерно. Так, в 14 случаях отчетливое снижение уровня железа в сыворотке отмечалось уже в течение первых 4 дней, а в остальных 5 случаях оно оказывалось уменьшенным лишь на 7—12 дни голодания. Bill периоде голодания содержание железа в сыворотке закономерно уменьшалось во всех наблюдениях. Подобная же неравномерность (не уменьшающая, однако, закономерностей динамики средних цифр) отмечалась и при увеличении концентрации сывороточного железа во время периода восстановления.

Таблица 2

Легко отщепляющееся желёзо в сыворотке крови при голодании и питании (средние данные, Y%)

Примечание: «Р» — вычислено по отношению к предыдущему периоду исследования.

Стабильность концентрации закисного (эритроцитарного, гемоглобинного) железа крови во время полного голодания и последующего питания людей представляется закономерной; она еще раз подтверждает отсутствие каких-либо физико-химических нарушений гемоглобина в сроки и при условиях наших наблюдений.

Непосредственные причины, приводящие к достоверному снижению уровня окисного, сывороточного железа (в данном случае легко отщепляющегося) при голодании продолжает оставаться невыясненными.

Как известно, концентрация железа в сыворотке крови зависит от нескольких факторов: от уровня абсорбции железа из кишечника и поступления продуктов деструкции гемоглобина, от интенсивности элиминации железа, а также от количества железа, используемого костным мозгом для биосинтеза гемоглобина (4).

Процесс абсорбции железа при голодании вряд ли может иметь большое значение, тем более, что по данным некоторых авторов (12) интенсивность этого процесса при голодании крыс не изменяется.

Имеющиеся в литературе данные позволяют признать, что при голодании процесс деструкции гемоглобина не прекращается, о чем, в частности, может свидетельствовать уменьшение массы крови (3, 7, 8, 23, 26), продолжающийся процесс желчеобразования (5, 20, 21) и т. д. Вероятно, что эритродиерез при этом несколько снижается. Однако, есть основание полагать, что интенсивность деструкции эритроцитов при голодании в целом остается более высокой, чем интенсивность эритропоэза. Следует отметить, что в литературе приводятся однотипные данные, свидетельствующие о закономерном прогрессирующем снижении эритропоэза при голодании различных животных и людей [9] См. статью Н. А. Федорова, Ю. Л. Шапиро «Эритрон при длительном алиментарном голодании и последующем питании людей» в этом же сборнике, часть III.

. О депрессии эритропоэза (носящей функциональный характер, поскольку депрессия оказывается частично обратимой при стимуляции эритропоэза эритропоэтином (12, 16, 18, 19, 24, 25, 27) говорят, в частности, и данные, полученные с меченым железом, согласно которым при голодании наблюдается замедление усвоения эритроцитами Fe 56и Fe 59, удлинение полупериода очищения плазмы крови от железа (замедление клиренса), снижение оборачиваемости железа в плазме и т. д. (12, 16, 18, 19, 22 и др.).

Интервал:

Закладка: