Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

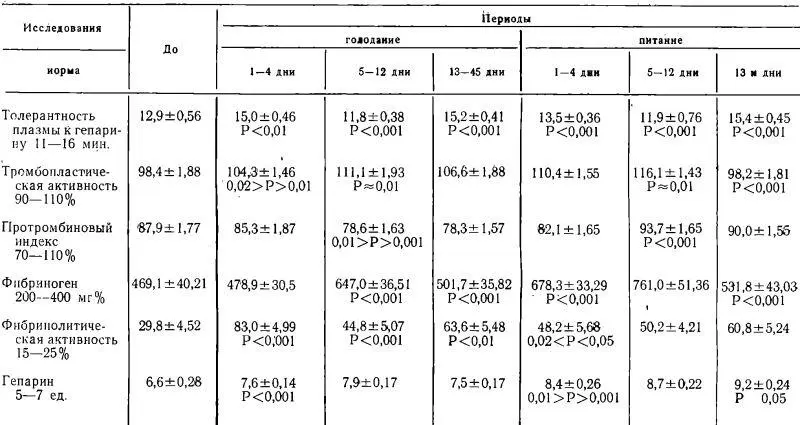

Примечание: «Р» — по отношению к предыдущему периоду исследования.

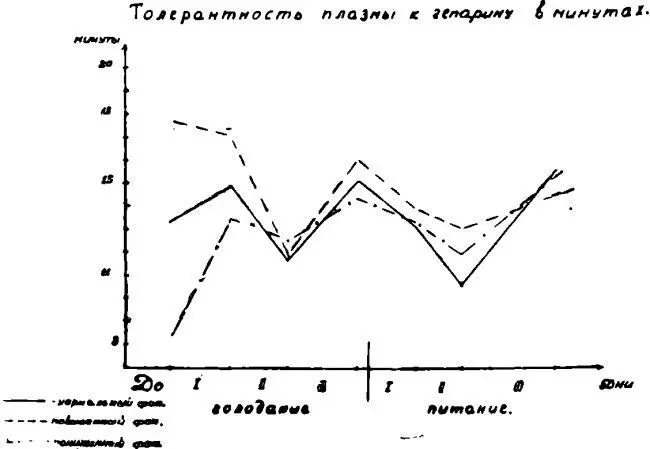

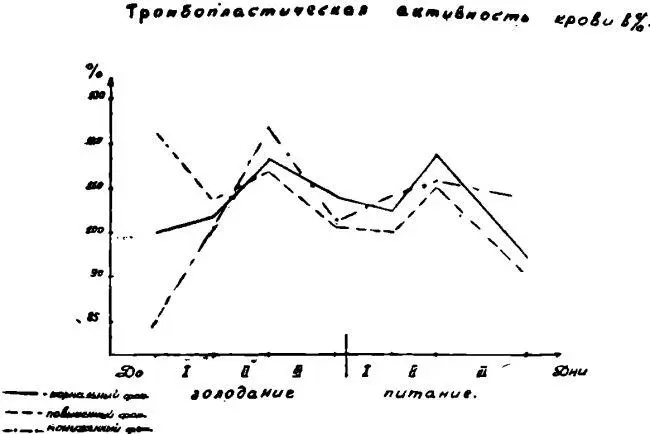

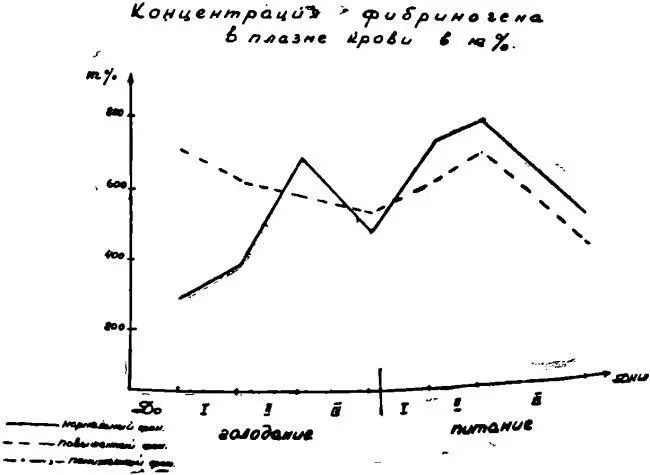

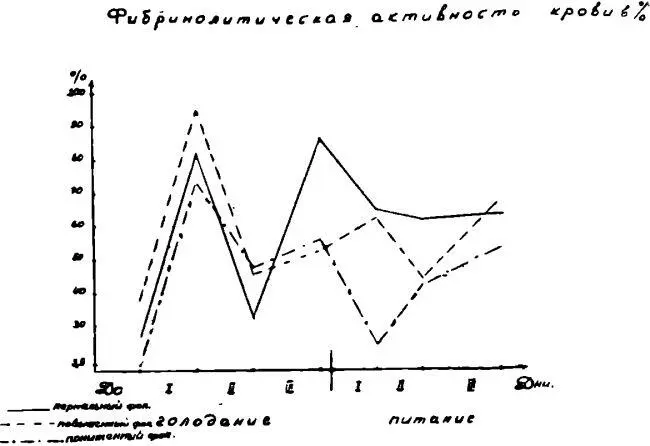

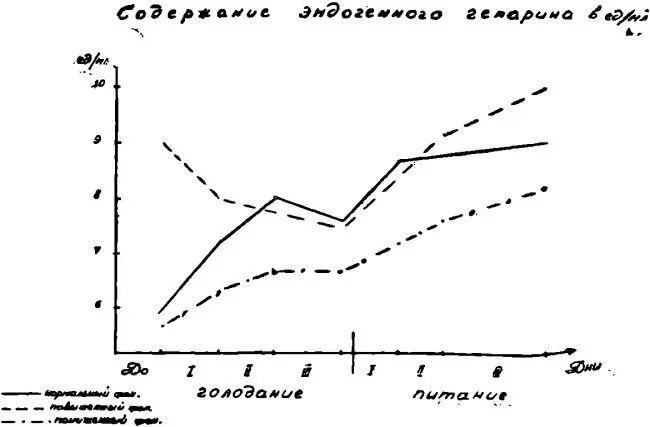

В III период голодания (13—45 дни) толерантность плазмы к гепарину вновь достоверно снижается (Р<0,001). Отмечается тенденция к снижению тромбопластической активности крови и уменьшение содержания фибриногена (Р<0,001). Фибринолитическая активность крови в III периоде голодания вновь усиливается (в 48% случаев Р<0,01). Содержание эндогенного гепарина находится у верхней границы нормы.

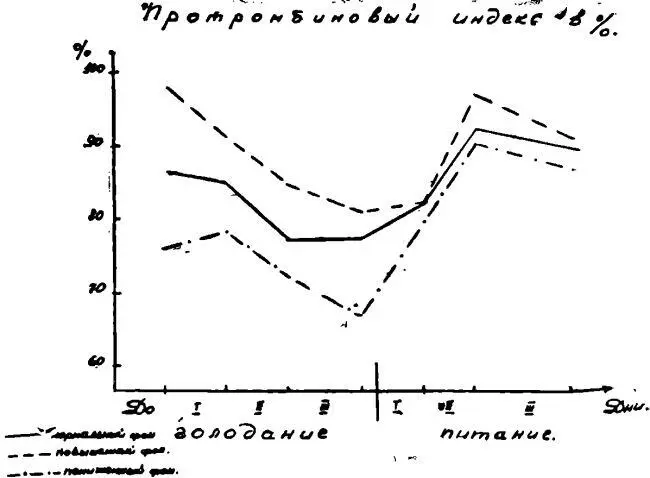

В первые два периода питания (1—12 дни после прекращения голодания) толерантность плазмы к гепарину повышается. Тромбопластическая активность крови оказывается вновь усиленной, протромбиновый индекс и содержание фибриногена увеличиваются по сравнению с аналогичными показателями III периода голодания (Р<0,01; Р<0,001). Фибринолитическая активность крови в это время несколько снижается (в 42% случаев; 0,02<���Р<0,05), а содержание эндогенного гепарина отчетливо возрастает (0,01>Р>0,001).

В III периоде питания (13—45 дни) толерантность плазмы к гепарину снижается (Р<0,001). Тромбопластическая активность крови уменьшается (Р<0,001), протромбиновый индекс и содержание фибриногена снижаются (Р<0,001). Наблюдается дальнейшее усиление фибринолитической активности крови (в 61% случаев, Р<0,05) и увеличение содержания эндогенного гепарина.

Помимо общих закономерностей, изложенных выше, нами была предпринята попытка проследить динамику изученных показателей, группируя последние в зависимости от исходного фона. В результате подобной разработки все обследованные лица в соответствии с исходным уровнем того или иного показателя были разбиты на 3 группы: с нормальным, повышенным и пониженным фоном того или иного показателя. Причем, оказалось, что, как правило, динамика параметров с «нормальным» фоном совпадала с динамикой средних показателей, полученных при обработке данных для всей группы обследованных лиц. Полученные данные после группировки и статистической обработки представлены на рис. 1—6.

Как можно видеть из рис. 1—6, в процессе голодания для таких показателей, как толерантность плазмы к гепарину, тромбопластическая активность крови, протромбиновый индекс, концентрация фибриногена и содержание эндогенного гепарина характерно постепенное приближение к данным «нормальных» цифр (и, следовательно, к уровню общих средних данных), наиболее отчетливо выраженное в отдаленные сроки голодания. Иными словами, по мере удлинения сроков голодания наблюдается уменьшение размаха амплитуды колебаний и как бы происходит «нормализация» величин этих параметров.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Лишь динамика фибринолитической активности крови отличалась от этой закономерности: направленность сдвигов фибринолитической активности крови при усреднении данных для всех трех групп в исследованные периоды голодания и питания была однообразной и не изменялась в зависимости от исходного фона. Однако, и в этом случае можно видеть, что в III периоде голодания для группы с «нормальным» фоном увеличение фибринолитической активности было значительно более выражено, чем для групп с пониженным или повышенным исходным фоном фибринолитической активности крови.

Полученные результаты позволяют предположить, что при полном длительном алиментарном голодании у людей отмечаются две противоположно направленные тенденции в гемостатической системе крови: с одной стороны усиливаются (особенно отчетливо во II периоде голодания и в первые два периода питания) коагуляционные свойства крови; с другой стороны — существенно активизируется (наиболее резко в I периоде голодания и в III период питания) фибринолитическая система крови и увеличивается содержание эндогенного гепарина.

Можно видеть также, что наряду со значительными колебаниями изученных факторов, общая коагуляционная способность крови (изменяясь волнообразно), ни в одном из периодов голодания и питания не выходит за пределы физиологической нормы.

Последнее может свидетельствовать о том, что все изменения свертывающих факторов крови (в условиях и в сроки наших наблюдений) вполне «уравновешиваются» противоположно направленными тенденциями противосвертывающих факторов. Это динамическое равновесие устанавливается на ином, чем у нормально питающегося организма уровне, и является отражением сложных процессов саморегуляции, лежащих в основе адаптации к голоданию.

Таким образом, в условиях и в сроки наших наблюдений (голодание длительностью 14—15 дней) функционирование физиологической системы свертывания крови оказывается не нарушенным, что свидетельствует о высокой «надежности» этой системы и о сохранности регуляторных механизмов, лежащих в основе ее функционирования.

За последние годы учение о «надежности» биологических систем развито в ряде работ (I. 7). Полагают, что факторами, обеспечивающими надежность являются: избыточность элементов управления процессом, дублирование и взаимозаменяемость элементов регулирования, совершенство и быстрота сохранения и восстановления гомеостаза, динамичность воздействия звеньев самой системы. Надежность системы наследственно детерминирована. Е то же время она достаточно лабильна н обладает потенциальными возможностями расширения «жизненных границ» при изменении условий существования. Ценным свойством любой биологической системы, в том числе и системы свертывания крови, является ее способность к самоорганизации и активному поиску состояния предельной устойчивости (5).

Можно полагать, что отмеченные при голодании закономерности (незначительная вариабильность общей коагуляци-одной способности крови при одновременно наблюдающихся резких количественных сдвигах изученных факторов, уменьшение величины амплитуды варьирования факторов по мере удлинения сроков голодания и т. д.) является отражением «поиска устойчивого состояния» физиологической системы свертывания крови при таком мощном стрессорном воздействии на организм, каким является полное длительное алиментарное голодание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: