Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несомненно, что этот вопрос нуждается в комплексном изучении многих параметров, отражающих как функциональное состояние самих лейкоцитов (содержание в них энергетических веществ, ферментов и т. д.), так и средовых факторов.

В отношении особенностей фагоцитарной активности нейтрофилов, отмеченных в первый период голодания (можно полагать), что они зависят от появления в периферической крови двух различных популяций лейкоцитов. Так, Ю. Л. Шапиро (7) наблюдал в периферической крови при голодании как нейтрофилы «с молодым» рыхлым, двухсегментным ядром, большие по размеру, так и одновременно нейтрофилы, содержащие 4—5 гиперхроматичных сегментов, малых по размеру. Эти данные несколько позже были подтверждены экспериментально. Ряд авторов отмечал, что у голодавших собак с выведенной наружу селезенкой, количество лейкоцитов в последней было на 50% ниже, чем в крови из бедренной артерии (12). При этом ядра гранулоцитов периферической, крови в большинстве клеток содержали 2—3, а в селезенке 4—5 и более сегментов. После раздражения селезенки в периферической крови значительно увеличилось количество многосегментных гранулоцитов. Авторы заключают, что при образовании депо в селезенке в ней избирательно задерживаются более зрелые гранулоциты.

Можно полагать, что в первый период голодания (рассматриваемый как стадия тревоги адаптационного синдрома по Селье), из селезенки эксдепонируется часть многосегментных нейтрофилов. Первая группа (малосегментные нейтрофилы) надо полагать, поступают в периферическую кровь из костного мозга. Можно думать, что от соотношения этих популяций нейтрофилов (отличающихся в «возрастном» и, следовательно, в функциональном отношении) во многом зависят особенности фагоцитарной реакции во время полного голодания, особенно в начальные его сроки.

Открытым остается вопрос о значении миграции во время голодания нейтрофилов вместе с хиломикронами в капиллярную сеть легких, откуда они, как известно, вновь могут возвращаться в периферическую кровь (11).

В целом, как можно было видеть из приведенных данных, фагоцитарная активность нейтрофилов при полном голодании людей в условиях и сроки наших наблюдений остается вполне сохранной. Конкретные механизмы, лежащие в основе стабильности защитных свойств лейкоцитов при голодании, остаются малоизученными, что, естественно, должно явиться стимулом к дальнейшим исследованиям.

1. Адо А. А. Патофизиология фагоцитов. М., 1961.

2. Николаев Ю. С. Разгрузочно-диетическая терапия шизофрении и ее физиологическое обоснование. Дисс. докт., М., 1959.

3. Планельес X. Фагоцитоз Б.М.Э., М., 1963, изд. 2, т. 33, с. 428.

4. Рыжих Р. Н. Д.АН СССР, 1952, т. 37, № 6, с. 1051.

5. С р а б и о п о в а В. X., Хотеев а Г. И. Вопр. теоретич, и практич. мед. Ростов-на-Дону, 1965, с. 68.

6. Тодоров И. Клинические лабораторные исследования в педиатрии. София, 1963, 4 изд., 382.

7. Шапиро Ю. Л. Патологическая физиология и экспер. терапия им. В. В. Пашутина, 1963, 1, с. 39.

8. Шапиро Ю. Л. Состояние системы крови при полном длительном алиментарном голодании и последующем питании людей. Дисс. канд., М., 1964.

9. Duram М. Е. Proc. Soc. Exptl. Biol, and Med., 1957, 95, No. 3, p. 571.

10. С u с t a n о L., F e г г i с i i о S. Т. Rend., CI. sci. fis., mat., e natur., 1960 (1961), 29, No. 5, p. 424.

11. Cnderblitzen Th. Schweiz. ned Wochenschz, 1954, 84, No. 40, P- 1150.

12. L u d a n у G., R i g о С., Budavari G., Han To Wu (1964) Med. exptl., 1964, 11, No. 2, 105—109.

13. Nagac T. Nagasaki igakkai Zassci, Nagasaki Med. G., 1958, 33, No. 5, p. 570,

Динамика фагоцитарной активности лейкоцитов, лейкоцитоза и эозинофилов в процессе разгрузочно-диэтической терапии больных шизофренией

О. Я. СИЛЕЦКИЙ (Ростов-на-Дону)

Состояние защитных сил организма в процессе разгрузочно-диетической терапии (РДТ) больных психическими заболеваниями изучено мало. Ряд авторов, применявших дозированное голодание для лечения различных соматических заболеваний полагали, что-первые два периода голодания характеризуются дезинтоксикацией и усилением защитных реакций, организма (11). Многие авторы не находили отрицательных влияний лечебного голодания на сопротивляемость организма (10, 12, 13). Указывалось, что под влиянием дозированного голодания происходит обострение симптомов хронически текущего заболевания, что может быть рассмотрено как показатель «повышенной реактивности» (13). Однако, указанные авторы ограничивались только клиническими наблюдениями и не приводили доказательств, подкрепленных лабораторными исследованиями.

Опыт лечения дозированным голоданием профессора Ю. С. Николаева, его исследования, а также изучение систем крови, проведенное Ю. Л. Шапиро и др. (9, 9а) позволили этим авторам утверждать, что умеренное голодание является физиологическим методом лечения, вызывает активацию адаптационно-компенсаторных механизмов.

Мы изучали некоторые виды реактивности у больных шизофренией в процессе лечения их дозированным голоданием. Определяли фагоцитарную активность лейкоцитов (нейтрофилов), лейкоцитоз и абсолютное количество эозинофилов в 1 мм 3периферической крови. Известно, что лейкоцитоз и фагоцитарная активность очень чувствительны к изменениям концентрации адреналина в крови, а количество циркулирующих эозинофилов регулируется преимущественно глюкокортикоидами. Таким образом, эти три показателя в известной мере отражают состояние защитных сил организма, era способность к «стрессу» (1,7). 44 6

Определение фагоцитарной активности проводилось нами с живой суточной культурой золотистого стафилококка (1 млрд. взвесь). Кровь в количестве 1 мл смешивалась с 0,5 мл 3,5% свежеприготовленного цитрата натрия и добавлялось 0,5 мл взвеси микробов. Реакция проходила в термостате при температуре 37° в течение 15 минут. Мазки фиксировались, смесью Никифорова и окрашивались синькой Мансона. Подсчет производился в 2 мазках 200 нейтрофильных лейкоцитов. Вычислялся процент активных нейтрофилов (фагоцитарная экстенсивность по В. С. Гостеву) (2). Мы его условно в таблицах обозначали «ФАЛ» — фагоцитарная активность лейкоцитов (6). Определяли также отношение количества поглощенных микробов к 100 нейтрофилам (фагоцитарная интенсивность по Гостеву). В таблицах фагоцитарная интенсивность обозначена «ФИ». Этот показатель еще называют фагоцитарным числом, фагоцитарным индексом.

Эозинофилы определялись в 2 счетных камерах Фукс-Розенталя с окраской по Гинклеману.

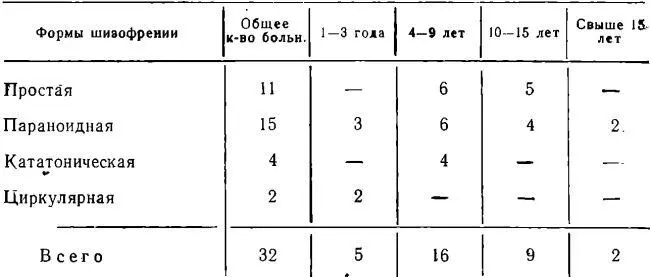

Наблюдалось 32 больных шизофренией в возрасте от 15 до 39 лет (средний возраст 26 лет), с длительностью болезни от 1 до 17 лет. По формам заболевания больные распределялись следующим образом (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных по формам шизофрении и давности заболевания

У больных простой формой шизофрении преобладал апатико-абулический синдром, отмечались изменения личности, имели место гебефренные включения. Больные параноидной формой в значительном большинстве имели затяжное течение болезни, у 9 был выраженный шизофренический дефект с эмоциональной тупостью, разорванностью мышления, слабоумием. Четверо больных кататонической формой шизофрении также страдали затяжным течением болезни; у двух были субступорозные состояния, у одного — вторичная кататония с восковой гибкостью. У двух больных циркулярной формой шизофрении наблюдалось в одном случае двигательное беспокойство с дурашливостью, в другом — депрессивно-параноидное состояние.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: