Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всем больным проводилось лечение дозированным голоданием по методу проф. Ю. С. Николаева (5). Длительность полного голодания была от б до 40 дней, наиболее часто — 16 дней. Больные обследовались как до лечения, так и многократно в период голодания и питания (от 8 до 15 раз). Кровь брали из пальца, всегда в одно и то же время, определяли одновременно все три показателя.

В качестве контроля была обследована группа студентов — 15 человек. Процент активных нейтрофилов (ФАЛ) составлял 20±5,94, lim — 11—35; фагоцитарный индекс 2,24±0,587, lim — 1,14—3,22.

В группе обследованных больных перед лечением показатели фагоцитарной активности были следующие: ФАЛ — 40± 14,6, lim — 10—60, ФИ — 2,44± 1,37, lim — 0,50—8,45.

Обращает на себя внимание тот факт, что фагоцитарный индекс у больных шизофренией почти приближается к норме (разница недостоверна — t = 0,7), в то время как про-.цент активных лейкоцитов вдвое превышает норму t = 6,7).

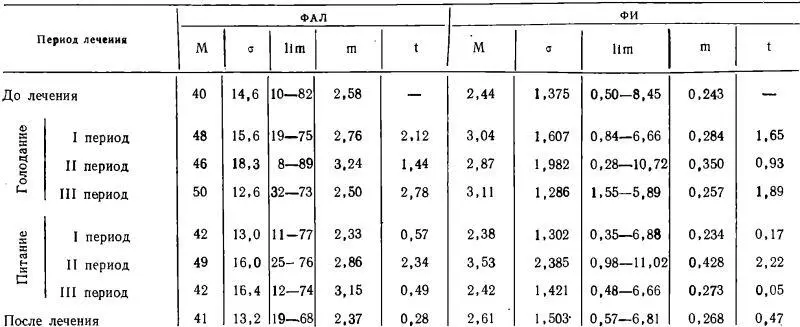

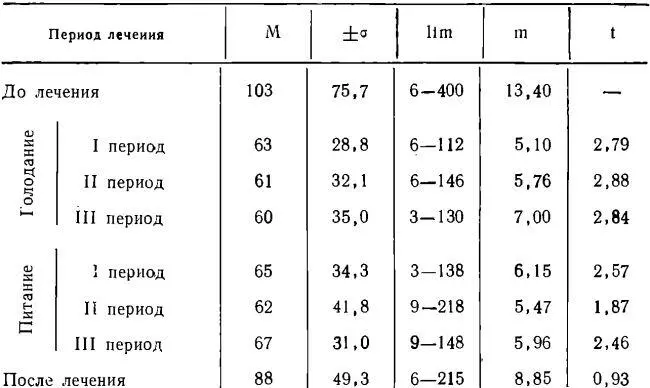

Так как анализ показал, что фагоцитарная активность лейкоцитов в процессе разгрузочно-диетической терапии меняется примерно одинаково независимо от формы болезни, то для выяснения общих закономерностей влияния дозированного голодания на фагоцитарную реакцию крови мы изучали всю группу в целом (см.табл. 2).

Выделенные периоды голодания аналогичны описанным проф. Ю. С. Николаевым.

Как видно из таблицы 2, колебания фагоцитарной активности выражены нерезко, наибольший подъем наблюдается в последние дни голодания и в середине питания. Все эти изменения больше касаются процента активных лейкоцитов, нежели фагоцитарного индекса, который существенно не изменяется. Все же заметна общая тенденция фагоцитарной активности к увеличению. Действительно, при более детальном рассмотрении индивидуальных реакций фагоцитоза на голодание удается обнаружить у 23 больных статистически достоверное повышение процента активных лейкоцитов (t = 5,14), а также достоверное повышение фагоцитарного индекса (t = 3,95) в первом периоде голодания. Такое же значительное повышение фагоцитарной активности обнаруживалось во втором, особенно в третьем периодах голодания (tФАЛ = 5,0 и 3,54; tФИ = 2,09 и 3,07). Имел место значительный подъем фагоцитарной активности и в середине питания (tФАЛ = 2,96 и tФИ = 2,83).

У 9 больных наблюдалось значительное понижение фагоцитарной активности в первый период- голодания (tФАЛ = 3,2; tФИ = 3,12). В дальнейшем фагоцитоз оставался несколько сниженным, повысившись незначительно ко второму периоду питания, однако колебания не были статистически достоверными. В этой группе вольных исходные данные были высокими: ФАЛ = 51±14,3 и ФИ=3,81±2,15. Из этих больных — 6 были в стадии дефекта и 3 — с острым психозом. У одной больной циркулярной формой шизофрении в состоянии нерезкого беспокойства исходные показатели фагоцитоза оказались особенно высокими: ФАЛ = 82, ФИ = 8,45.

Таблица 2

Изменение фагоцитарной активности лейкоцитов у всей группы больных шизофренией в процессе РДТ

По-видимому, индивидуальные колебания фагоцитоза можно до известной степени объяснить особенностями их психического состояния и реакцией на РДТ. Так, у больного Гр-на с дисморфофобическим бредом наблюдалось резкое повышение фагоцитарной активности в первый период голодания: ФАЛ — 35 : 70, ФИ — 1,17—4,40. Еще большее повышение наблюдалось в третьем периоде на 39 дне голодания: ФАЛ = 61, ФИ = 5,89. Это сопровождалось эмоциональным напряжением, подавленностью. Некоторое снижение в первый период питания сменилось новым подъемом (ФАЛ = 67, ФИ = 4,08), который совпадал с обострением психотического состояния. Такая же картина была и у больного П-с с депрессивно-параноидным синдромом, у которого период голодания проходил с выраженным эмоциональным напряжением, отказом от лечения, и в середине голодания фагоцитоз был очень высоким: ФАЛ = 89, ФИ = 10,72.

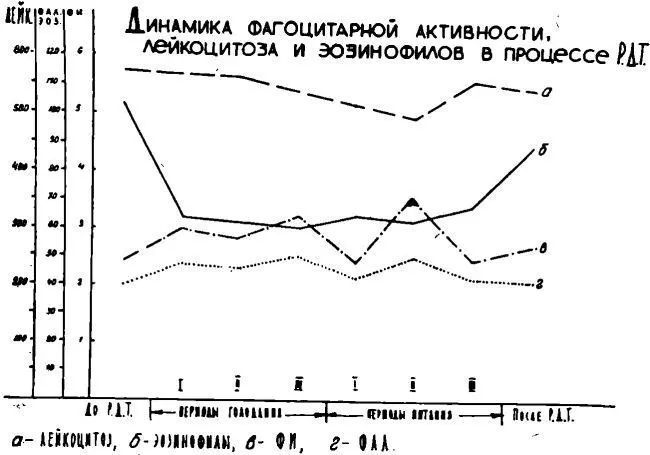

Лейкоцитоз до голодания составлял в среднем 5760±1700, колебания (lim) от 3200 до 11100 в 1 мм 3. В процессе лечения существенных изменений обнаружено не было: t=0,31 в первом периоде голодания, 0,49 — во втором и 0,98 — в третьем. Отмечается общая тенденция к лейкопении, однако, статистически недостоверная. В первом периоде голодания у 2 больных определялось 9830 и 11650 лейкоцитов в 1 мм 3, во втором периоде у 3 больных — 9800, 10500 и 11360 и в третьем — 2 больных — 9800 и 10200. В первом периоде питания только у одного был лейкоцитарный подъем, во втором периоде также у одного — 10200 и в третьем — у двух 9100 и 10200. Во всех случаях лейкоцитоз совпадал с эмоциональным напряжением, обострением психотической симптоматики.

Абсолютное количество эозинофилов до голодания было в пределах нормы 103±75,7, колебания же были весьма значительными — lim = 6—400. В процессе РДТ количество эозинофилов в периферической крови подвергалось определенным изменениям (см. таблицу 3).

Таблица 3

Изменение абсолютного количества эозинофилов в процессе РДТ

Приведенные данные показывают, что во время голодания наблюдается статистически достоверное снижение количества эозинофилов. В первом и третьем периода питания умеренная эозинопения, статистически вероятная.

Анализируя корреляции между изученными тремя показателями нетрудно заметить, что повышение фагоцитарной активности сочетается с падением количества эозинофилов (см. рис. 1). В то же время в меньшем числе наблюдений высокая фагоцитарная активность сочеталась с повышенным или нормальным количеством эозинофилов. У больных с четкой эозинопенической реакцией во время голодания иногда имеет место и снижение фагоцитарной активности. Общее количество лейкоцитов изменяется очень мало, с тенденцией в сторону снижения; не было обнаружено соответствия между увеличением количества лейкоцитов и повышением фагоцитарной активности нейтрофилов.

Следует отметить, что в условиях эксперимента на животных введение АКТГ и кортизона вызывает повышение количества лейкоцитов, падение эозинофилов, снижение фагоцитарной активности (3,8). Надо полагать, что время голодания в большинстве наших случаев наблюдалось умеренное повышение функций как коркового, так и мозгового слоя надпочечников (9).

Отклонения в изученных показателях являются нерезкими и не выходят за пределы нормальных колебаний. Это подтверждается выводами Ю. Л. Шапиро о физиологичности изменений в картине крови во время полного голодания (9а).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: