Андрей Грецов - Понимать своего ребенка

- Название:Понимать своего ребенка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-49807-215-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Грецов - Понимать своего ребенка краткое содержание

Как помочь ребенку вырасти счастливым и успешным человеком? Что нужно знать взрослым, чтобы понимать детей, избегать проблем в отношениях с ними? В книге рассматриваются особенности развития ребенка в период от 2 до 7 лет, основные психологические проблемы, возникающие в этот период, а также механизмы эффективного общения с детьми, их обучения и воспитания.

Вы узнаете, в чем заключается ценность каждого возраста и что надо делать, чтобы не упустить заложенные в ребенке возможности, познакомитесь со специфическими детскими проблемами (непослушание, страхи, гиперактивность), с переживаемыми ребенком кризисами, с проблемами «переходного возраста».

Книга адресована родителям, будет полезна также студентам психолого-педагогического профиля и работающим с детьми специалистам.

Понимать своего ребенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• Конфликты с одноклассниками . Чаще всего такие проблемы возникают у детей, не ходивших в детский сад и ограниченных в контактах с «дворовыми компаниями», а общавшихся почти исключительно со взрослыми, в силу чего просто не накопивших навыков взаимодействия со сверстниками. Пытаясь общаться с одноклассниками так же, как они привыкли со взрослыми, эти дети нарываются на непонимание, насмешки, а иногда и прямую агрессию (которую, впрочем, провоцируют своими же действиями), попадают в позицию отвергаемых. Как следствие, у них практически всегда формируется отрицательное отношение к сверстникам – и те, разумеется, в ответ начинают отвергать этих детей еще больше. Иногда встречаются и такие дети, которые просто по натуре не очень общительные, «одиночки». Они обычно оказываются в классе изолированными: друзей у них мало или нет совсем, но активных конфликтов тоже нет, да и самих детей такая позиция вполне устраивает.

Родители на семейном совете:

– Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросит курить. А ты?

– Я могу бросить школу…

Как ребенок реагирует на школьные отметки? По сути, отметка должна быть фиксацией результата учебной деятельности, успеха или неуспеха. Для ребенка же младшего школьного возраста отметка – это, прежде всего эмоциональная «метка» деятельности. Оценивая свои способности к тому или иному предмету или рассуждая, какой они отметки достойны, дети оперируют не категориями «получилось – не получилось», а «нравится – не нравится», «старался – не старался». В этом расхождение самооценки ребенка и педагогической оценки. Ребенок считает, что он способен к тому, что ему больше нравится, и заслуживает высокой оценки тогда, когда он больше старался (а не тогда, когда объективно достиг лучшего результата).

Довольно частая причина трудностей с адаптацией в школе – дезориентированность ребенка в оценках того, какое поведение является приемлемым, а какое нет. Он просто не понимает, что же теперь «хорошо», а что «плохо». Особенно ярко это проявляется, если стиль работы учителя резко отличается от того, к какому ребенок привык в детском саду со стороны воспитателя.

Ленивыми «от природы» маленькие дети не бывают!Если же вдруг они проявляют такое поведение – это верный сигнал о том, что взрослые совершают серьезные педагогические ошибки. По натуре ребенок – активный исследователь окружающей действительности и ее преобразователь. Если же эти качества у него не проявляются – значит, либо не было создано соответствующих условий, либо взрослые просто «отбили» у него эти стремления.

Когда взрослых людей спрашивают о том, как в подростковом возрасте складывались их отношения с родителями, то оказывается, едва ли ни самая частая причина, по которой повзрослевшие люди сохраняют обиду на них – это отказ последних отпустить куда-либо своих подростков самостоятельно.

Говоря об интеллектуальных возможностях подростков или взрослых, база для развития которых закладывается в детстве, следует учитывать, что речь идет лишь о том, как они принципиально могутмыслить. Но отнюдь не о том, как они мыслят всегда или даже обычно.

• Во-первых, умение мыслить абстрактно и системно еще не обозначает, что у человека сформируется привычка использоватьэту возможность. Часто люди прибегают к своего рода «политике экономии интеллектуальной энергии» – стремятся решить любые задачи самым очевидным путем, а не задумываются над тем, есть ли более эффективные способы.

• Во-вторых, отнюдь не во всякой деятельности востребованывозможности абстрактного мышления. Очень многие задачи, как бытовые, так и профессиональные, по своей сути конкретны, и при их решении не востребованы возможности абстрактного мышления. Нужно ли мысленно выявлять неявные закономерности и получать новые знания на основе уже имеющихся, чтобы почистить картошку или покрасить потолок? Нет, такие задачи решаются на уровне конкретно-операционального интеллекта. А в жизни многих людей подобных задач большинство, если не все.

• В-третьих, умение мыслить таким образом не всегда легко переноситсяна другие виды деятельности. В первую очередь, тренируется такое мышление в процессе обучения. Но если человек научился использовать возможности своего интеллекта при решении учебных задач, это еще не означает, что он воспользуется ими же при столкновении с жизненными проблемами.

Жизненный опыт приносит пользу только тогда, когда он принципиально может быть осмысленна том уровне развития, на котором находится человек.

Нет смысла предлагать ребенку с целью ускорения его развития такие задания и игры, которые рассчитаны на существенно более старший возраст. Некоторые родители и даже педагоги, желая, чтобы ребенок лучше развивался, пытаются искусственно вывести его на освоение такого материала, оптимальный период для которого еще не наступил. Так, в возрасте 2–3 года принципиально важна возможность физически манипулировать с изучаемыми предметами. Если же малышу постоянно дают рассчитанные на более старших детей развивающие задания, подразумевающие опору лишь на зрительные образы (например «найти отличия на картинках»), это не только не ускоряет развитие, но и наоборот, затрудняет его. То же самое можно сказать и про ситуацию, когда 4–5-летних детей приобщают к обучению, как в школе, с опорой на словесно-логическое мышление (просят учить правила, давать определения понятий и т. п.). Красивые формулировки-то ребенок запомнит, но они все равно останутся для него пустым звуком, он не поймет их подлинный смысл и не сможет их использовать. А развитие наглядно-образного мышления, которое в норме должно преобладать в этом возрасте, в результате пострадает. И впоследствии у этого человека будут проблемы с пространственными представлениями: например, ему будет очень тяжело ориентироваться на местности, понимать карты и схемы.

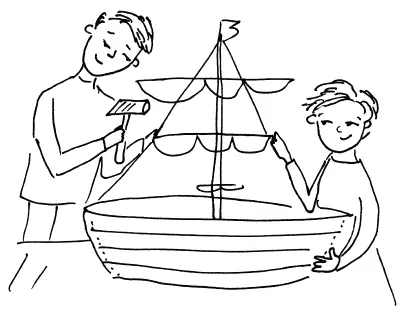

Ребенок в возрасте 5–6 лет испытывает яркое стремление поучаствовать как можно в большем количестве взрослых занятий. Для него становится недостаточно сделать это в символической форме, посредством игры: речь идет о хотя бы небольшом включении именно в реальную деятельность (подержать инструмент и, предел мечтаний, включить его и попробовать выполнить реальную работу). Если инструмент опасный (скажем, электропила), взрослый на самом-то деле даже и не отпустит его ни на миг, продолжая стоять за спиной ребенка, но тот все равно будет счастлив, ведь в глубине души он будет уверен, что трудился сам, и это у него получилось! Быть может, с позиции взрослого такая работа и выглядит весьма примитивной и неинтересной, но, если он не будет демонстрировать ребенку такое свое отношение, тому она будет казаться весьма увлекательной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: