Б. Иванов - Осциллограф-ваш помощник (как работать с осциллографом)

- Название:Осциллограф-ваш помощник (как работать с осциллографом)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МП «Символ-P» И редакция журнала «Радио»

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б. Иванов - Осциллограф-ваш помощник (как работать с осциллографом) краткое содержание

Предлагаемая книга и посвящена приемам работы с осциллографом. Приводятся разнообразные примеры наблюдения и измерения электрических сигналов в радиотехнических цепях. Дается методика визуальной проверки и налаживания различных каскадов радиоустройств.

Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей.

Осциллограф-ваш помощник (как работать с осциллографом) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После этого останется подобрать вместо конденсаторов С1 и С2 на рис. 44 конденсатор такой же емкости и установить его параллельно катушке индуктивности. В случае небольших отклонений емкости от требуемой контур можно более точно настроить на радиостанцию перемещением ферритового стержня внутри каркаса с катушками L1 и L2. Если же в приемнике будет установлен подстроечный конденсатор С2 (см. рис. 43), емкость конденсатора С1 должна быть на 10…15 пФ меньше измеренной, чтобы можно было настраиваться на радиостанцию конденсатором С2 (а также и сердечником магнитной антенны).

В таком виде, если захотите, можете переносить детали на готовую печатную плату, делать законченную конструкцию и пользоваться приемником.

Проверяем приемник прямого усиления

По сравнению с предыдущей конструкцией, приемник прямого усиления, о налаживании которого будет рассказано в этой главе, содержит почти вдвое больше деталей. Но подобное усложнение конструкции оправдано, ибо заметно упрощается его настройка. Здесь каждый каскад выполняет только одну какую- либо функцию, поэтому порой для этого достаточно лишь более точно подобрать режимы транзисторов или уточнить номиналы отдельных деталей.

Структура приемника прямого усиления проста. Сигнал с антенны поступает на колебательный контур, а с него — на усилитель радиочастоты. Затем следуют детектор, выделяющий сигнал звуковой частоты, и усилитель звуковой частоты обеспечивающий нужное усиление и достаточную выходную мощность для работы динамической головки. Поэтому работоспособность такого приемника сводится к проверке его узлов и каскадов — усилителя 3Ч, усилителя РЧ, детектора, а также к уточнению их режимов для получения оптимальных результатов.

Каждый из подобных узлов и каскадов вы проверяли ранее. Сегодняшняя работа для вас — своеобразный экзамен, во время которого необходимо закрепить полученные ранее знания. А чтобы экзамен не показался трудным, дадим подробный комментарий выполняемым действиям.

Какой приемник выбрать для демонстрации приемов проверки и налаживания? Взяв простую схему, удалось бы легко выполнить поставленную задачу, но при этом останутся без объяснения многие вопросы, которые непременно возникнут при отладке более сложной конструкции. Вот почему решено было остановиться на приемнике средней сложности, содержащем немало интересных схемотехнических решений. Это — известный среди радиолюбителей приемник В. Верютина, призера мини-конкурса «Юность-105», о котором рассказывалось в декабрьском номере журнала «Радио» за 1987 год.

Выбор на него пал еще и потому, что многие радиолюбители, уже собравшие этот приемник, хотели бы «просмотреть» его работу покаскадно. Те же из вас, которые захотят повторить эту конструкцию, могут воспользоваться при ее налаживании осциллографом.

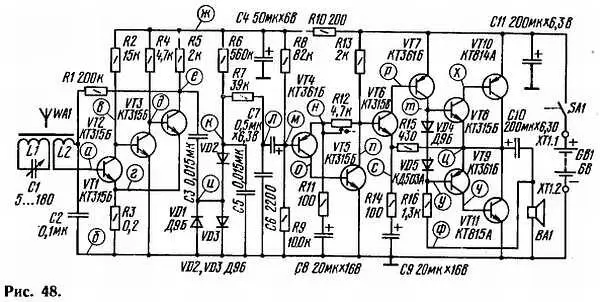

Итак, исследуем и налаживаем приемник В. Верютина. Это схема с выносками контрольных точек приведена на рис. 48. В этих точках будем контролировать постоянные напряжения и «просматривать сигналы.

Начнем с проверки режима работы транзисторов. Эта процедура поможет не только убедиться в правильности монтажа и исправности деталей, но и проанализировать состояние каждого транзистора. Если, к примеру, на базе какого-то транзистора окажется весьма малое, по сравнению с эмиттерным, напряжение, значит транзистор закрыт. Усиливать сигнал каскад с таким режимом работы транзистора, конечно, не будет.

Проверим режимы транзисторов, начиная с входа приемника. А чтобы измерениям не мешал входной сигнал, который может поступить с колебательного контура, замкнем перемычкой выводы катушки связи L2 (отключать катушку нельзя, поскольку через нее поступает напряжение смещения на базу транзистора VT1). «Земляной» щуп осциллографа подключите к точке б (общий провод приемника), а входным щупом касайтесь показанных на схеме точек и измеряйте напряжение в них. Осциллограф в этом случае работает в автоматическом режиме развертки, а его переключатель 13 ставят либо в положение закрытого входа (для установки линии развертки на условный «нуль» отсчета), либо в положение открытого входа (во время измерения напряжения). По смещению линии и положению кнопок аттенюатора определяют значение напряжения.

Коснувшись входным щупом осциллографа точки а (база транзистора VT1), увидите, что напряжение в ней составляет 0,7 В (аттенюатор устанавливают в положение 0,2 В/дел», а линию развертки смещают предварительно на нижнее деление масштабной сетки; при подключении входного щупа или переключении осциллографа в режим открытого входа линия развертки поднимется вверх на 3,5 деления).

А каково при этом напряжение на эмиттере первого транзистора? Подключив входной щуп осциллографа к точке г и установив даже максимальную чувствительность осциллографа, практически не удастся замерить напряжение — оно составляет доли милливольта. Значит, напряжение смещения на базе первого транзистора равно 0,7 В, т. е. транзистор открыт.

Подключая поочередно входной щуп осциллографа к точкам в, д, е , убедитесь, что напряжение в них составляет соответственно 0,7, 0,7 и 1 В. Значит, транзисторы VT2 и VT3 также открыты.

А каковы коллекторные токи каждого из транзисторов? Нетрудно подсчитать и это, если измерить напряжение в точке ж — оно равно 5,3 В (при напряжении питания 6 В — его проверяют при подключении входного щупа осциллографа к плюсовому выводу конденсатора С11). Для первого транзистора ток коллектора определите делением падения напряжения на резисторе R2 (5,3 В — 0,7 В = 4,6 В) на сопротивление резистора (15 кОм) — он составит 0,3 мА. Аналогично определите ток коллектора второго и третьего транзисторов — они равны соответственно 0,97 и 2,15 мА.

Сделайте небольшую проверку. Сложите все полученные значения токов и помножьте сумму на сопротивление резистора R10 — вы получите падение напряжения на нем (0,3 + 0,97 + 2,15 = 3,42 мА; 3,42 мА х 0,2 кОм = 0,684 В), которое почти составит разницу между напряжениями на плюсовых выводах конденсаторов С11 и С4 (конечно, без учета весьма малых токов, протекающих через резистор R6 и детекторную цепь, а также через резистор R8 и базовую цепь транзистора VT4).

По результатам измерений можно сделать вывод, что все транзисторы усилителя РЧ открыты, а через их коллекторные нагрузки протекают токи, достаточные для неискаженного усиления сигнала РЧ (коллекторный ток первого каскада, усиливающего весьма слабый сигнал, может быть небольшим — даже 0,1 мА; коллекторный ток транзисторов последующих каскадов должен возрастать).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: