Юрий Ревич - Занимательная электроника

- Название:Занимательная электроника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3479-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Ревич - Занимательная электроника краткое содержание

На практических примерах рассказано о том, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. От физических основ электроники, описания устройства и принципов работы различных радиоэлектронных компонентов, советов по оборудованию домашней лаборатории автор переходит к конкретным аналоговым и цифровым схемам, включая устройства на основе микроконтроллеров. Приведены элементарные сведения по метрологии и теоретическим основам электроники. Дано множество практических рекомендаций: от принципов правильной организации электропитания до получения информации о приборах и приобретении компонентов применительно к российским условиям. Третье издание дополнено сведениями о популярной платформе Arduino, с которой любому радиолюбителю становятся доступными самые современные радиоэлектронные средства.

Для широкого круга радиолюбителей

Занимательная электроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В электрических цепях энергия выступает чаще всего в роли тепловой энергии, поэтому электрическая мощность в подавляющем большинстве случаев физически означает просто количество тепла, которое выделяется в цепи (если в ней нет электромоторов или, скажем, источников света). Вот и ответ на вопрос, который мог бы задать пытливый читатель еще при чтении первой главы, — куда расходуется энергия источника питания, гоняющего по цепи ток? Ответ — на нагревание сопротивлений нагрузки, включенных в сеть. И даже если нагрузка представляет собой, скажем, источник света (лампочку или светодиод), то большая часть энергии все равно уходит в тепло — к. п. д. лампы накаливания (т. е. та часть энергии, которая превращается в свет), как известно, не превышает единиц процентов. У светодиодов эта величина значительно выше, но и там огромная часть энергии уходит в тепло. Кстати, из всего этого следует, например, что ваш компьютер последней модели, который потребляет сотни ватт энергии, также всю эту энергию переводит в тепло — за исключением исчезающе малой ее части, которая расходуется на свечение экрана и вращение жесткого диска (впрочем, энергия вращения тоже в конце концов переходит в тепло). Такова цена информации!

Если мощность, выделяемая на нагрузке, превысит некоторую допустимую величину, то нагрузка просто сгорит. Поэтому различные типы нагрузок характеризуют предельно допустимой мощностью , которую они могут рассеять без необратимых последствий. Подробнее об этом для разных видов нагрузок мы поговорим в дальнейшем, а сейчас зададимся вопросом — что означает мощность в цепях переменного тока?

Для того чтобы понять смысл этого вопроса, давайте внимательно рассмотрим график синусоидального напряжения на рис. 4.2. В каждый момент времени величина напряжения в нем разная — соответственно, будет разной и величина тока через резистор нагрузки, на который мы подадим такое напряжение. В моменты времени, обозначенные T /2 и Т (т. е. кратные половине периода нашего колебания), напряжение на нагрузке вообще будет равно нулю (ток через резистор не течет), а в промежутках между ними — меняется вплоть до некоей максимальной величины, равной амплитудному значению А. Точно так же будет меняться ток через нагрузку, а следовательно, и выделяемая мощность (которая от направления тока не зависит — физики скажут, что мощность есть величина скалярная, а не векторная). Но процесс выделения тепла крайне инерционен — даже такой маленький предмет, как волосок лампочки накаливания, за 1/100 секунды, которые проходят между пиками напряжения в промышленной сети частотой 50 Гц, не успевает заметно остыть. Поэтому нас чаще всего интересует именно средняя мощность за большой промежуток времени. Чему она будет равна?

Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно брать интегралы — средняя мощность за период есть интеграл по времени от квадрата функции напряжения. Здесь мы приведем только результат — величина средней мощности в цепи переменного тока определяется так называемым действующим значением напряжения ( U d ), которое для синусоидального колебания связано с амплитудным его значением ( U a ) следующей формулой: U a= U d·√2 (вывод этой формулы приведен в приложении 3 ). Точно такая же формула справедлива и для тока. Когда говорят «переменное напряжение 220 В», то всегда имеется в виду именно действующее значение. При этом амплитудное значение равно примерно 310 В, что легко подсчитать, если умножить 220 на корень из двух. Это значение нужно всегда иметь в виду при выборе компонентов для работы в сетях переменного тока — если взять диод, рассчитанный на 250 В, то он легко может выйти из строя при работе в обычной сети, в которой мгновенное значение превышает 300 В, хотя действующее значение и равно 220 В. А вот для компонентов, использующих эффект нагревания (лампочек, резисторов и т. п.), при расчете допустимой мощности нужно иметь в виду именно действующее значение.

Называть действующее значение «средним» неверно, правильно называть его среднеквадратическим (по способу вычисления — через квадрат функции от времени). Но существует и понятия среднего значения, причем не одно, а даже два. Просто среднее (строго по смыслу названия) — сумма всех мгновенных значений за период. И так как нижняя часть синусоиды (под осью абсцисс) строго симметрична относительно верхней, то можно даже не брать интегралов, чтобы сообразить, что среднее значение синусоидального напряжения, показанного на рис. 4.2, в точности равно нулю — положительная часть компенсирует отрицательную. Но такая величина малоинформативна, поэтому чаще используют средневыпрямленное (среднеамплитудное) значение, при котором знаки не учитываются (т. е. в интеграл подставляется абсолютная величина напряжения). Эта величина ( U с ) связана с амплитудным значением ( U a ) по формуле U а= π· U с/2 т. е. U a равно примерно 1,57· U c .

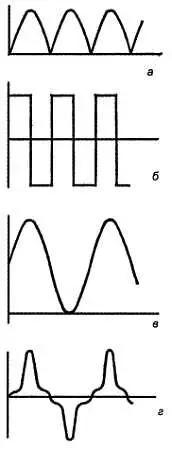

Для постоянного напряжения и тока действующее, среднее и среднеамплитудное значения совпадают и равны просто величине напряжения (тока). Однако на практике часто встречаются переменные колебания, форма которых отличается и от постоянной величины, и от строго синусоидальной. Осциллограммы некоторых из них показаны на рис. 4.5. Для таких сигналов приведенные ранее соотношения для действующего и среднего значений недействительны! Самый простой случай изображен на рис. 4.5, в — колебание представляет собой синусоиду, но сдвинутую вверх на величину амплитуды. Такой сигнал можно представить как сумму постоянного напряжения величиной А (постоянная составляющая) и переменного синусоидального (переменная составляющая). Соответственно, среднее значение его будет равно А , а действующее A + A/ √2. Для прямоугольного колебания (рис. 4.5, б ) с равными по длительности положительными и отрицательными полуволнами (симметричного меандра [7] Меандр — тип геометрического узора с повторяющимися ломаными линиями (по названию извилистой реки Меандр в Малой Азии).

) соотношения очень просты: действующее значение равно среднеамплитудному, как и для постоянного тока, а вот среднее значение равно, как и для синуса, нулю.

Рис. 4.5. Графики некоторых колебаний несинусоидальной формы

В часто встречающемся на практике случае, когда минимум прямоугольного напряжения совпадает с нулем, т. е. напряжение колеблется от нуля до напряжения питания (на рис. 4.5 не показано), такой меандр можно рассматривать аналогично случаю рис. 4.5, в, как сумму постоянного напряжения и прямоугольного. Для самого верхнего случая (рис. 4.5, а ), который представляет собой синусоидальное напряжение, пропущенное через двухполупериодный выпрямитель (см. главу 9 ), действующее и среднеамплитудное значения будут равны соответствующим значениям для синусоиды, а вот среднее будет равно не нулю, а совпадать со среднеамплитудным. Для самого нижнего случая (рис. 4.5, г ) указать все эти величины вообще непросто, т. к. они зависят от формы сигнала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: