Дмитрий Узланер - Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке

- Название:Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Института Гайдара

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93255-581-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Узланер - Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке краткое содержание

Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

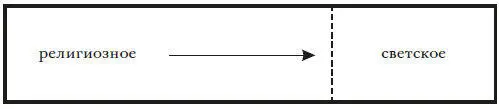

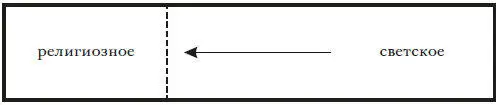

Новое время(доминирование светского начала, вытесняющего начало религиозное)

Постмодерн(реванш религиозного начала, снова теснящего начало светское)

Еще один способ изобразить эту «старую» интерпретацию — представить секулярное как извечное фундаментальное начало, которое периодически заволакивается дурманом религиозности / покрывается «священной завесой» религии. Соответственно, в Средние века это начало почти полностью покрыто «священной завесой», в Новое время оно в значительной степени высвобождает себя из-под дурмана. Наконец, при постмодерне происходит новое заколдовывание мира и покрытие секулярного парами религиозности. Эту «старую» интерпретацию в литературе иногда называют теорией «вычитания» ( subtraction theory of secularization ) [710] Taylor Ch. A Secular Age. P. 26 и далее.

.

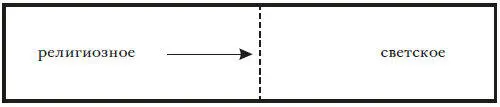

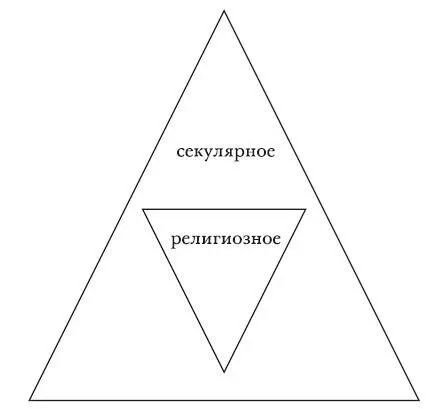

Однако предлагаемая «новая» интерпретация говорит не просто о перемене сил в рамках раз и навсегда установленной фиксированной системы координат, но о том, что при каждом переходе от одной эпохи к другой происходит качественное переконфигурирование самой этой системы. Религиозное и светское переструктурируются по-новому как в отношении друг друга, так и в отношении того фона, фигурами на котором они собственно и являются. Ключевое событие тут — появление модерной секулярности. Опять же проиллюстрируем это с помощью схем:

Средние века(светское вписано в религиозное)

Новое время(появление модерной секулярности, в которую отныне вписано религиозное)

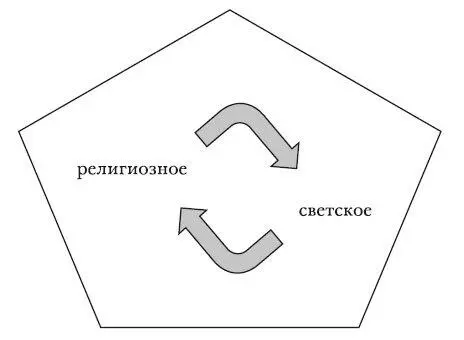

Постмодерн / постсекулярность(неопределенность по поводу соотношения религиозного и светского [711] Кырлежев А. Постсекулярное: краткая интерпретация. С. 101.

)

Разные геометрические фигуры взяты произвольно. Их задача — показать, что менялось не только соотношение религии и светского, но сам фон, на котором это соотношение конфигурировалось. При этом речь идет о гегемонистских конфигурациях, то есть о таких конфигурациях, которые доминировали в ту или иную эпоху, что, естественно, не исключает параллельного маргинального существования альтернативных конфигураций — в том числе и тех, которые отсылают к предыдущим эпохам.

Вот в кратком виде та позиция, которую Апполонов якобы опровергает. Как он это делает? Вначале он пытается доказать, что домодерное средневековое «светское» ничем от модерного не отличается (204–225). То есть он, по сути, отрицает сам тезис о трансформации — указывая на то, что если модерная секулярность есть провозглашение «автономии человеческого действия» и «автономии Вселенной», то в Средние века эта автономия существовала — в форме «автономии падшего человеческого действия» и «автономной сферы падшего человечества с соответствующими („человеческими“) законами» (216). Но здесь сразу возникает вопрос: неужели Апполонов не видит разницы, даже пропасти между просто автономией Вселенной и автономией падшего мира? В слове «падший» собственно и зашифровано различие модерной и домодерной светскости. Расшифровка этого «маленького» различия, странным образом упускаемого Апполоновым, займет не один десяток страниц.

Впрочем, со страницы 225 Апполонов вдруг узрел различие модерной и домодерной светскости. Если раньше модерная светскость просто продолжала домодерную, то теперь оказывается, что она приходит на смену домодерной — но не из ниоткуда, а из той интеллектуальной почвы, которая была заложена в античности, а в Средние века была подхвачена, в частности, латинскими аверроистами XIII в., пострадавшими, что неудивительно, за свои идеи о самодостаточности мира. Это уже более полезное высказывание. Действительно, модерная светскость начала возникать на заре Нового времени не на пустом месте — ее концептуализации предшествовала ощутимая подготовительная работа. Обычно в связи с этим упоминается Иоанн Дунс Скот и ряд других схоластов, стоящих у истоков философии модерна [712] См.: Узланер Д. Введение в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3 (82). С. 13–16.

. Апполонов указывает на заслуги латинских аверроистов в этом подготовительном процессе. Только почему он считает, что этим тезисом кого-то опровергает? Наоборот, он подтверждает позицию «постмодернистов», нюансируя их тезис дополнительными подробностями.

Финальный абзац главы (231), в котором ждешь каких-то ясных концептуальных разъяснений и подведения итогов, снова заканчивается двусмысленными рассуждениями о том, что модерная светскость или была всегда (и просто ждала своего часа), или формировалась постепенно еще со времен античности. Причем формировалась в результате процесса, который «приводил время от времени к серьезным качественным изменениям». Насколько «качественными» и «серьезными» были эти изменения и в чем именно они заключались, Апполонов, увы, умалчивает.

Собственно, всего вышеописанного вполне достаточно для доказательства тезиса о серьезных концептуальных проблемах книги Апполонова. Эти проблемы, безусловно, не делают всю работу бессмысленной — в ней есть целый ряд ценных замечаний, которые могут нюансировать историю того, как дихотомия «религиозное / секулярное» трансформировалась на протяжении истории западной культуры. Интересны, например, замечания про принцип etsi deus non daretur (221–224).

Скажу несколько слов про «религию». Если Апполонов все же признает «серьезные качественные изменения» в концептуализации светскости, то ему придется признать и серьезные качественные изменения в концептуализации религии. Дело в том, что светскость влияет на второй элемент оппозиции — религию. Если меняется одна часть конфигурации, то меняется и другая часть. Модерной секулярности соответствует модерная религия, тогда как домодерной светскости — домодерная религия. В рамках дискуссий о постсекулярном обществе говорят о преодолении модерной конфигурации «религия — светское» в пользу того, что в этой логике оказывается уже «пострелигиозным» и «постсекулярным» (или постмодерной религией и постмодерной светскостью). Собственно, Апполонов пару лет назад сам написал статью «Россия пострелигиозная» [713] Апполонов А. Россия пострелигиозная // Отечественные записки. 2013. № 1. С. 193–203.

, в которой справедливо обратил внимание на то, что религиозный ренессанс в России XXI в. не может быть осмыслен с помощью понятия «религия», что мы нуждается в некоем новом понятийном аппарате, за неимением которого он и использует термин «пострелигиозность». Но обратной стороной пострелигиозности является та самая постсекулярность, против которой Апполонов возражает. А возможность пострелигиозности / постсекулярности подразумевает как религиозность / секулярность, так и дорелигиозность / досекулярность (то есть те формы религии и светского, которые существовали еще до появления тех форм религии и светского, которые в этом пострелигиозном / постсекулярном контексте преодолеваются).

Интервал:

Закладка: