Томас Балфинч - Всеобщая мифология. Часть II. Люди, бросавшие вызов богам

- Название:Всеобщая мифология. Часть II. Люди, бросавшие вызов богам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Остеон»74fca568-0472-11e5-9ef7-002590591dd6

- Год:2015

- Город:Ногинск

- ISBN:978-5-85689-094-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Балфинч - Всеобщая мифология. Часть II. Люди, бросавшие вызов богам краткое содержание

Вниманию читателя предлагается грандиозная трехтомная монография Томаса Балфинча, впервые вышедшая в Бостоне в 1855 г. Увлекательное изложение древнегреческих мифов сопровождается многочисленными примерами из мировой поэзии, что далает книгу поистине неисчерпаемым кладезем цитат, афоризмов и эпиграфов на все случаи жизни. Этот труд по-своему уникален, поскольку автор ставил своей целью не только и не столько познакомить малообразованного американского читателя с основными мифологическими сюжетами, но и показать как надо ими пользоваться, в частности на примере поэзии. Таким образом писатели, журналисты, ораторы и адвокаты в своих речах могли использовать красочные мифологические образы. Как видите, цель здесь автором ставилась сугубо практическая и весьма востребованная в обществе. Это же поставило перед российским издательством достаточно сложную творческую задачу – найти в русской поэзии соответствия многочисленным цитатам из англо-американских авторов. Надеемся, у редакции это получилось.

Всеобщая мифология. Часть II. Люди, бросавшие вызов богам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Идея, которую художник пытался воплотить – это идея высшего божества эллинского (греческого) народа, возведенного на престол как победителя, в совершенном величии и самообладании и управляющего кивком подчиненным ему миром. Фидий признавал, что взял эту идею из описания, которое дает Гомер в первой книге «Илиады», в отрывке так переведенном Попом (в нашем издании – Гнедичем) [10]:

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями:

Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида

Окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный…

Это также работа Фидия. Она стоит в Парфеноне или храме Минервы в Афинах. Богиня изображена стоящей. В одной руке она держит копье, в другой – статуэтку Нике (Победы).

Ее шлем, весьма украшенный, был увенчан Сфинксом. Статуя была высотой в сорок футов и, как Юпитер, сделана из слоновой кости и золота. Глаза были из мрамора и, возможно, покрашены, чтобы обозначить радужную оболочку и зрачок. Парфенон, в котором стоит статуя, тоже был построен под руководством и присмотр Фидия. Его экстерьер был украшен скульптурами, многие из которых были сделаны руками Фидия. Часть из них находится сейчас Британском музее как Элгинский мрамор.

Обе скульптуры, Юпитер и Минерва Фидия, утрачены, но есть твердое основание верить, что мы имеем в нескольких сохранившихся статуях и бюстах авторские концепции внешности обоих. Им присуща важная и благородная красота и свобода от какого-либо преходящего выражения, что на языке искусства называется покоем.

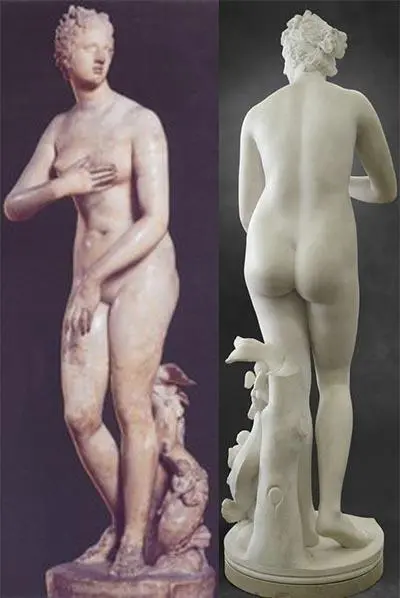

Венера Медицейская (де Медичи) так называется, т. к. находилась во владении принцев этой фамилии в Риме, когда впервые привлекла к себе внимание – около двухсот лет назад. Надпись на пьедестале указывает, что работа выполнена Клеоменом, афинским скульптором 200 г. до н. э., но подлинность надписи сомнительна. Есть легенда, что художник был нанят народной властью сделать статую, выражающую совершенство женской красоты, а в помощь ему в этом задании были подготовлены в качестве моделей самые прекрасные девушки города, каких только могли найти. Именно к этому обращается Томсон в своем «Лете»:

Так стоит статуя, которая очаровывает мир;

Так, склонившись, старается скрыть несравненную гордость,

Смешанные красоты торжествующей Греции.

Байрон также обращается к этой статуе. О музее во Флоренции он говорит:

Здесь также богиня любит в камне и наполняет

Воздух красотой…

И в следующей строфе:

Кровь, пульс и грудь подтверждают дарданского пастуха оценку.

Объяснение последней аллюзии смотрите в начале главы о Троянской войне, где описывается пресловутый «суд Париса».

Из всех оставшихся произведений древней скульптуры наиболее высоко ценится статуя Аполлона, называемого Бельведерским по имени места папского дворца в Риме, где он находится.

Скульптор неизвестен. Предполагается, что это работа римского искусства около первого века нашей эры. Это стоячая фигура в мраморе, более чем семи футов в высоту, обнаженная. Не считая плаща, который привязан вокруг шеи и нависает над протянутой левой рукой. Как предполагается, он изображает бога в момент, когда он пустил стрелу, чтобы убить монстра Пифона (См. главу III. «Латона и ее дети»).

Победоносный бог при этом действии шагает назад. Левая рука, которая, видимо, держит лук, вытянута, и голова повернута в том же направлении. В позе и пропорциях неповторимое изящество и величие фигуры. Эффект усиливается выражением лица, в котором на совершенстве юной божественной красоты покоится сознание торжествующей силы.

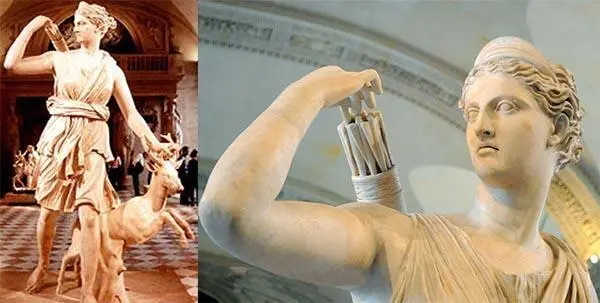

Диана с ланью во дворце Лувра может считаться копией Аполлона Бельведерского. Черты очень напоминают черты Аполлона, размеры соответствуют, как и манера техники. Это работа высокого класса, хотя ни в коем случае не тождественна Аполлону.

Поза быстрого и энергичного движения, лицо охотницы в волнении охоты. Левая рука простерта над головой лани, которая бежит рядом с ней, правая рука заведена за спину через плечо, чтобы достать стрелу из колчана.

Гомер, из поэм «Илиада» и «Одиссея» которого мы взяли большую часть глав о Троянской войне и возвращении греков, – почти такой же мифологический персонаж, как герои, которых он прославляет. Существует легенда, что он был странствующим певцом, слепым и старым, который путешествовал с места на место, распевая свои баллады под аккомпанемент арфы при дворах царей или хижин крестьян, и зависел, добывая себе на хлеб, от добровольных приношений его слушателей. Байрон называет его «слепым стариком со скалистого острова Скио» и в хорошо известной эпиграмме, отсылающей к тому факту, что место его рождения не известно, говорится:

Семь богатых городов спорят о смерти Гомера,

В которых при жизни Гомер просил свой хлеб.

Этими семью городами были Смирна, Скио Родос, Колофон, Саламин, Аргос и Афины.

Современные исследователи сомневаются в том, что поэмы Гомера были трудом одного человека. Трудно поверить, что такие длинные поэмы могли быть написаны в столь раннюю эпоху, к которой они обычно причисляются, в эпоху, более раннюю, чем дата некоторых оставшихся надписей или монет, и когда еще не были введены в оборот материалы, способных содержать столько длинные произведения. С другой стороны, спрашивается, как поэмы такой длины могли передаваться от эпохи к эпохе посредством одной лишь памяти. Ответ заключается в утверждении, что было сообщество профессионалов, называемых рапсодами, которые повторяли по памяти поэмы других, и чья работа заключалась в том, чтобы запомнить и повторять за деньги национальные и патриотические легенды.

Преобладающее мнение ученых в наше время, кажется, таково, что костяк работы и многое из структуры поэм принадлежит Гомеру, но многочисленные вставки и добавления – другим исполнителям.

Дати жизни Гомеру, определенная по Геродоту – 850 г. до н. э.

Вергилий, также называемый по своей фамилии Маро (Maron), из поэмы которого «Энеида» взята история Энея, был одним им великих поэтов, которые сделали правление римского императора Августа столь прославленным под названием Августианская эпоха. Вергилий родился в Мантуе в 70 г. до н. э. Его великая поэма занимает следующее место после поэм Гомера в поэтических произведениях высшего класса – эпике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: