Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Маневрируя между рифами начальственных амбиций, все же удалось добиться, чтобы требования к дрейфовой трубке, с помощью которой предстояло измерить скорости заряженных частиц, были сформулированы (в основном, конечно — Затычкиным). Одним из первых значилось ионообразование в коронном разряде. Затычкин заявил, что справочные данные, получение которых было целью работы, должны максимально учитывать условия эксплуатации счетчиков, а счетчики работали в режиме коронного разряда. Это противоречило его же «открытию»: после первых же столкновений не будет иметь значения, какие и каким способом образованы первичные цастицы, все равно в смеси будут дрейфовать ионы газа с наинизшим потенциалом ионизации. Выслушав мои соображения на этот счет, Тугой стал убеждать, что демонстративное игнорирование требований Затычкина может привести к тому, что на защите тот займет враждебную позицию. Вспомнив экзальтированное и нелогичное поведение «полуруководителя» в других ситуациях, пришлось согласиться.

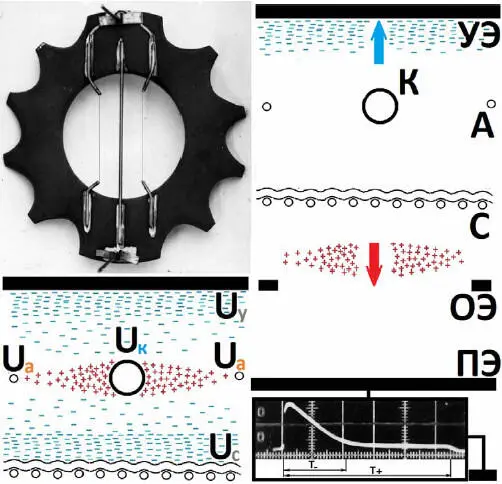

Главным противоречием было то, что коронный разряд возникает при крайне неравномерном распределении электрического поля (концентрации его вблизи анода), в то время как в справочных данных требовалось указывать точно известную, соответствующую данной скорости дрейфа напряженность сугубо однородного поля. Но разряд можно «зажечь» не между соосными электродами, а между анодами из вольфрамовой нити и сравнительно толстым катодом из проволоки (рис. 4.1). В такой короне могли накапливаться ионы, а когда наставал момент проведения измерений, распределение напряжений должно было измениться так, чтобы потенциалы всех электродов источника сравнялись. Вакуумные управляемые искровые разрядники, опыт работы с которыми был приобретен еще в НИИАА, могли коммутировать большие токи за сотни наносекунд, так что, меняя с их помощью потенциалы электродов, можно было рассчитывать на запас в четыре порядка: время дрейфа ожидалось равным миллисекундам.

…Тугой стал убеждать, что в заявку на «Источник ионов для дрейфовой трубки» надо включить и Затычкина: вполне возможно, что, несмотря на его экзерсисы, он поможет в дальнейшем. Наивно было надеяться на последнее, но, скрепя сердце, пришлось согласиться.

Вверху слева: электроды ионного источника дрейфовой трубки — аноды из проволоки микронной толщины и катод миллиметрового диаметра. В режиме накопления ионов (ниже), между ними зажигается коронный разряд, причем потенциалы ускоряющего и сеточного электродов немного выше, чем потенциал анодов (U k<ay=U c). При таком распределении потенциалов, все носители отрицательного знака «оттягиваются» на ускоряющий и сеточный электроды, а пакет положительных ионов локализуется в плоскости коронирующих электродов. Справа пространство дрейфа изображено полностью. В режиме измерения потенциалы ускоряющего УЭ, анодов А, катода К, сетки С, охранного электрода ОЭ пропорциональны удалению каждого из них от приемного электрода ПЭ (U ya=U kcоэпэ=0). При этом занимающие значительный объем носители отрицательного заряда дрейфуют к УЭ и нейтрализуются на нем, а компактный пакет положительных ионов дрейфует к ПЭ. Соответственно, осциллограмма дрейфового тока (внизу) состоит из двух компонент: «треугольника», обусловленного дрейфом отрицательных носителей, сопровождаемого непрерывным уменьшением их количества, и относительно постоянной, индуцируемой движением положительных ионов. Поскольку все межэлектродные расстояния известны, осциллографирование длительности этих импульсов (Т. и Т+) дает возможность определить и соответствующие скорости дрейфа.

Заявка пролежала у Затычкина без малого месяц, на осторожные напоминания он отвечал, что прочитать ее не позволяет крайняя занятость. Наконец, он снизошел до разговора и, достав исчерканный разноцветными карандашами черновик (весьма предусмотрительно ему не были предоставлены подготовленные к отправке экземпляры), после обильного, но малосодержательного словоизвержения, заявил, что в заявку следует включить дополнительные материалы. Мне из уже довольно обширного опыта, включавшего и отстаивание заявок в Контрольном совете института патентной экспертизы, было известно, что описание изобретения должно быть лаконичным, а технические подробности скорее вредят рассмотрению. Стремление внести дополнения можно было объяснить либо незнанием специфики составления заявки, либо желанием иметь основание впоследствии заявить, что решающий вклад в изобретение сделал именно он, Затычкин. Более вероятным было второе, потому что изрядно распалившийся в ходе дискуссии «большой ученый» внезапно выкрикнул: «У вас здесь все неправильно. Стоит заполнить трубку газом с другой диэлектрической проницаемостью и все распределение электрического поля, которое вы приводите, изменится, это знает любой школьник!». Он схватил лежащей на столе справочник по физике и начал листать. Его трясущиеся от возбуждения пальцы часто теряли страницы. Наконец, были явлены чертеж плоского конденсатора и формула, из которой следовало, что напряженность электрического поля в изоляторе зависит от диэлектрической проницаемости. Сдерживая желание восхититься знаниями, которые оппонент приобрел в школе, пришлось объяснить, что речь идет об абсолютной величине напряженности, а распределение ее (то есть положение в пространстве поверхностей равного потенциала) останется постоянным при любом значении проницаемости, если она не претерпевает скачков. Затычкин еще более возбудился и фальцетом заверещал: «Как вы решаетесь читать поучения специалисту с более чем тридцатилетним опытом!». На беду Затычкина, в открытом им справочнике нашлась таблица, из которой следовало, что проницаемости газов отличались друг от друга на ничтожные величины, заведомо меньшие ошибки эксперимента — их даже не стоило учитывать!

Любому специалисту (и мне тоже) случалось делать заявления, вспоминая которые, приходится краснеть. Не всегда это свидетельствует о недостатке знаний, просто без достаточного обдумывания срывается с языка то, что лишь на первый взгляд кажется очевидным. Если сквозь рев уязвленного самолюбия прислушаться к контраргументам и с улыбкой сказать: «Вы правы!» — в большинстве случаев оппоненты не станет насмешничать, потому что и сами не раз оказывались в таком положении. К сожалению, ситуация была обострена обеими сторонами. Монолог Затычкина состоял из описаний всевозможных признаков уважения, оказанных ему при самых разнообразных обстоятельствах. Словоблудие утомляло и, достав подготовленные для отправки экземпляры, я спросил: «Так вы будете подписывать или нет? Меня устроит любое ваше решение!». Торопливо схватив ручку, Затычкин все подписал, но оставил за собой последнее слово: «Имейте в виду, я не дам вам отправлять заявки на ничего не стоящие изобретения!». Самым благоразумным в этой ситуации было промолчать, хотя адрес, по которому Затычкину следовало бы посоветовать пройти с его оценками значимости изобретений, общеизвестен. Тугой больше не настаивал на включении Затычкина в изобретения и публикации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: