Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

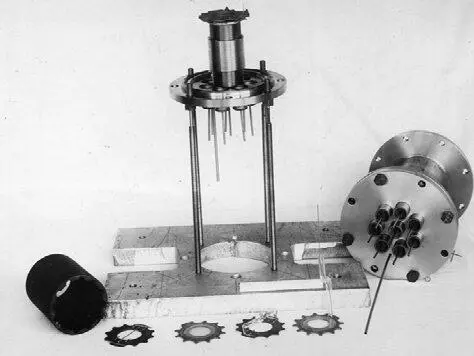

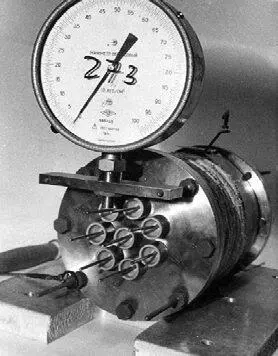

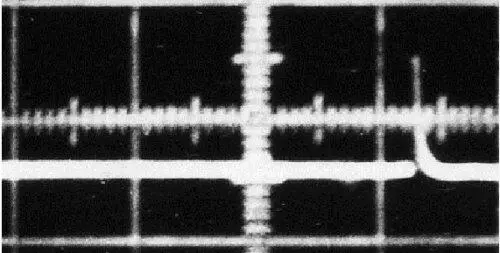

…В мастерской не требовали, чтобы чертежи деталей дрейфовой трубки были выполнены уж очень аккуратно, но систему допусков и посадок пришлось повторить, иначе изготовленное было бы невозможно собрать. Весьма полезным было знакомство с керамическим производством — для трубки требовались изоляторы больших размеров. Прошло около года, когда монтаж трубки, был завершен (рис. 4.2). Примерно к этому же сроку была готова и схема питания. Наконец, была нажата кнопка запуска дрейфовой трубки, наполненной самым дешевым газом — окружающим воздухом. Как и следовало ожидать, первые включения были неудачными — луч осциллографа прочерчивал раз за разом нулевые линии. Это была какая-то мистика, ведь все напряжения в схеме были тщательно измерены и соответствовали расчетным! Так продолжалось до тех пор, пока не пришла догадка проверить ток через ионный источник. Все прояснилось: электропрочность воздуха оказалась чрезмерной, разряд в нем хотя и зажигался, но в виде довольно редких импульсов (рис. 4.3). Переключая трубку в режим измерений в произвольный момент времени, «попасть на ионы» было весьма маловероятно! Наскоро был собран усилитель, который через разделительный конденсатор подсоединялся к источнику. Импульс тока усиливался, от его переднего фронта запускалась вся схема — присутствие ионов в пространстве дрейфа было гарантировано.

Сверху: элементы конструкции дрейфовой трубки и приспособление для ее сборки. Внизу: дрейфовая трубка подготовлена к измерениям.

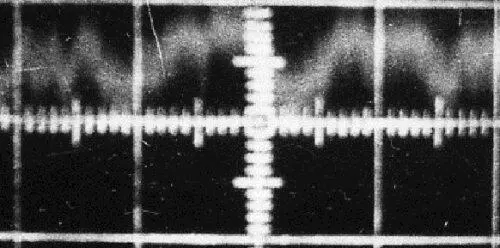

Но, наконец, трубка была «отожжена» и наполнена до давления в 16 атмосфер наиболее часто применявшейся для наполнения счетчиков смесью драгоценного гелия-3 с аргоном. Ток в ионном источнике сразу возрос и «ждущий» запуск стал не нужен. Поэтому-то счетчики и не наполняют только лишь «жадно хватающим» нейтроны гелием-3: ведь удобнее работать с более низким напряжением!

Сверху: осциллограмма тока разряда при работе дрейфовой трубки, наполненной воздухом (электроотрицательным газом довольно высокой электропрочности). Разряд в таком газе был «несамостоятельным», лишь в редкие моменты ионизации газа фоновыми частицами наблюдались короткие «всплески» тока. Снизу: осциллограмма коронного разряда при работе дрейфовой трубки, наполненной смесью гелия-3 и аргона. Разряд стал «самостоятельным», ток возрос, значительна постоянная составляющая. Объяснение этого эффекта дано Ф. Пеннингом в 1928 г. Когда к газу, обладающему высоким потенциалом ионизации, добавляют примесь, потенциал ионизации которой ниже энергии возбуждения его метастабильного уровня, разряд в такой смеси начинает зажигаться при существенно более низкой напряженности поля. В основном газе, в отсутствие примеси, электроны между столкновениями не успевают набрать достаточную энергию, расходуя ее на только на возбуждение атомов. Если же примесь с требуемыми характеристиками присутствует, то ее атомы ионизуются при столкновении не только с электронами, но и с возбужденными ими атомами основного газа.

Казалось бы, в электрическом поле ионы должны двигаться с ускорением: ведь на заряженные частицы действует сила. Но в газе на своем пути ион испытывает огромное число столкновений с нейтралами, при каждом передавая им часть энергии, меняя направление движения. При давлении газа в несколько атмосфер, путь, проходимый между столкновениями (длина свободного пробега) в десятки миллионов раз меньше межэлектродного расстояния дрейфовой трубки. Отбор энергии в столкновениях приводит к изменению характера движения — ионы «дрейфуют» не с ускорением, а с постоянной скоростью, которая все же зависит от напряженности электрического поля.

Иногда приходится сталкиваться с представлением, что, если между электродами есть разность потенциалов и появились носители заряда, то импульс тока в цепи можно зарегистрировать лишь при приходе заряда на один из электродов. Это не так: ток будет протекать в течение всего времени дрейфа и закончится только тогда, когда будет нейтрализован последний носитель заряда.

Обработка осциллограмм показала, что скорости дрейфа ионов в смесях гелия-3 и аргона были пропорциональны напряженностям. Подтверждалось и «открытие» Затычкина: длительности дрейфовых токов соответствовали ионам компоненты смеси с наинизшим потенциалом ионизации.

Из осциллограмм также следовало, что в технических газах не дрейфуют свободные электроны! Об этом свидетельствовала длительность «треугольника» в начале осциллограммы дрейфового тока: он был типично «ионным», индуцируемый более быстрыми электронами был бы «короче» на два порядка!

Этому виделось только одно объяснение: свободные электроны исчезли из-за наличия примесей электроотрицательных газов. Конфигурация электронных оболочек некоторых молекул такова, что присоединение электрона энергетически выгодно: он «прилипает» к такой молекуле, образуя отрицательный ион. Энергия связи электрона в отрицательном ионе — десятые доли электронвольта и при нормальных условиях (когда тот же воздух не нагрет мощной ударной волной, не ионизуется интенсивным излучением, когда отсутствует сильное электрическое поле) именно они являются носителями отрицательных зарядов. Кислород, углекислый газ и пары воды («загрязняющие» примеси в наполнителях счетчиков) — электроотрицательны.

Поскольку плотность газов в трубке была высока, уже на небольших расстояниях от весьма узкой области коронирования происходило достаточное число столкновений электронов с молекулами загрязняющих примесей, чтобы основными носителями отрицательного заряда стали ионы. Из этого следовало два важных вывода:

— дрейф электронов не оказывает существенного влияния на перенос заряда также и в счетчике;

— исследовать кинетику электронов можно, либо на несколько порядков снизив плотность исследуемых газов (уменьшив тем самым число столкновений в процессе дрейфа, а значит, и вероятность захвата электрона), либо — получив для измерений сверхчистые газы, в которых концентрация примесей была бы снижена на столько же порядков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: