Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На оси — катушка для измерения производной индукции магнитного поля. Если сигнал с нее интегрируется, то получается осциллограмма тока или напряженности поля (справа), если нет — их производных. Сначала видна синусоида тока разряда конденсатора, создающего начальное поле (участок «а»); когда ток максимален, взрыв замыкает витки катушки и сжимает ее к оси, значительно увеличивая индукцию поля внутри лайнера (участок «б»). Нелинейность сигнала на участке «б» вызвана тем, что летящий лайнер «дышит»: в нем «гуляют» волны сжатия и разрежения.

В ИВМГ большая часть потока не успевает уйти в проводник и индукция магнитного поля внутри лайнера «вынуждена» возрастать, чтобы компенсировать убывание площади сечения:

B=B 0 (S 0 /S) λ

Ток I и магнитная энергия Е также при сжатии усиливаются, что следует из определения потока: I=I 0(L 0/L) λ =I 0(S 0/S) λи E=E 0(L 0/L) λ 2= E 0(S 0/S) λ 2,где подстрочные символы относятся к начальным значениям, а λ — доля потока, оставшегося свободным, не связанным в металле (коэффициент сохранения).

Вблизи от взрывающегося ИВМГ напряженность магнитного поля должна была превысить таковую в петле-нагрузке МГДГ более чем на два порядка.

Опыты начались в подмосковном Красноармейске с первых недель 1983 года. Спешки не было, в неделю проводили один — два эксперимента. Академию Жуковского представлял адъюнкт Горбачий. Ток через петлю был менее сотни ампер. Излучение от «замагниченного» объемного взрыва измеряли рупорными антеннами и результат был предсказуем: интегральная мощность порядка киловатта, время генерации — микросекунды. Увеличение напряженности поля (при использовании ИВМГ) на регистрируемую мощность практически не повлияло. Организаторы сессии признавали, что полученный результат недостаточен, но считали, что обоснование дальнейшего финансирования работ обеспечит.

Перерывы в опытах дали возможность обдумать ситуацию. Плазма объемного взрыва выполняла роль конвертера (преобразователя) энергии. Магнитное поле «закручивало» электроны этой плазмы, а любое движение, отличное от равномерно-прямолинейного есть движение с ускорением. По законам электродинамики, движущийся с ускорением заряд излучает. Опыт расчетов концентрации зарядов в ударно-сжатом (в данном случае — детонирующем) газе теперь имелся. Концентрацию эту не имело смысла повышать: поглощение плазмой ею же эмитированного излучения было и без того существенным, излучение «выпускал» лишь приповерхностный слой детонирующего облака. Повышение же напряженности магнитного поля «уводило [85] Чем «сильнее» поле, тем меньше радиусы траекторий «закручиваемых» частиц, а длины излучаемых волн близки к значениям этих радиусов.

» спектр генерируемого излучения из радиочастотной области в бесполезную тепловую. Словом, в каком виде ни «закачивай» энергию в облако — преобразовывало оно ее в излучение тем хуже, чем больше получало. От такого «конвертера» стоило избавиться.

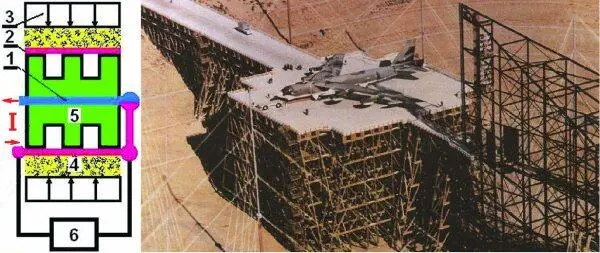

Однако ни МГДГ, ни ИВМГ излучателями служить не могут — магнитное поле в них меняется чересчур медленно. Я слышал о том, что эксперименты по преобразованию в излучение энергии очень больших токов, проводились во ВНИИЭФ: использовался взрывной трансформатор (рис. 4.14). Контур «разрывали», когда протекающий через него ток достигал мегаампер. Генерируемое при разрыве напряжение (до миллиона вольт) подавалось на антенну. Пока газы взрыва (окислы углерода и азота), сжатые до огромных (граммы на кубический сантиметр) плотностей, еще не разлетелись, они хорошо изолировали разрыв. Несмотря на неслыханные ранее в радиотехнике значения напряжений на антенне, эти опыты не были сочтены успешными, быть может, из-за того, что характерные длительности получаемых импульсов напряжения были, все же великоваты (десятые доли микросекунды) и основная энергия реализовалась в не слишком актуальном для применения диапазоне длин волн (сотни метров); циклопическими были и размеры антенны. Для имитации ЭМИ ЯВ такое циклопическое сооружение сгодиться могло, но в качестве оружия — вряд ли.

Слева — схема взрывного трансформатора. Ток I протекает через коаксиал из центрального проводника 1 и цилиндра 2 из тонкой фольги. В конечной фазе цилиндрическая детонационная разводка 3, формирует в кольцевом заряде 4 сходящуюся детонационную волну. Взрывом токовый контур разрывается при продавливании фольги цилиндра 2 в пазы между ребрами изоляционной катушки 5. При этом за время в сотни наносекунд «освобождается» магнитный поток, что ведет к индуцированию на разрыве напряжения (вспомним ощущения юного Ади Сахарова!).

Напряжение это, которое иногда достигает миллиона вольт, и прикладывается к нагрузке 6. Пока газы взрыва (окислы углерода и азота), сжатые до огромных (граммы на кубический сантиметр) плотностей, еще не разлетелись, они хорошо изолируют катушку 5.

Формируемые взрывным трансформатором длительности импульсов таковы, что добиться эффективного излучения можно лишь с помощью огромной антенны. На правом снимке — база ВВС США Кёртлэнд. Испытания стойкости к электромагнитному излучению ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) электронного оборудования бомбардировщика В-52 — ветерана стратегической авиации, вот уже полвека находящегося в строю. Этот уникальный самолет останется на вооружении и в 30-х годах XXI века. Поскольку длины волн ЭМИ ЯВ — сотни метров, огромны и размеры антенны, излучающей имитирующий импульс (для сравнения: длина самолета — 48 м, размах крыльев — 56 м). Установка сделана из дерева, чтобы не вносить искажений в распределение полей, и представляет самое большое в мире сооружение из этого материала.

Для того чтобы излучение было мощным, поле должно меняться не просто быстро, а так, чтобы характерное время его изменения соответствовало бы длине волны, сравнимой с размерами устройства. Если эти размеры оценить в дециметры, время, за которое должно существенно измениться поле (чтобы оценить его, надо поделить характерный размер на скорость электромагнитной волны), составляет наносекунды — на три порядка меньше, чем в ИВМГ! Безбожно завышая оценку скорости для любого, самого тончайшего лайнера (10 км/с [86] Скорость расширения в вакууме ничем не «нагруженных» продуктов детонации конденсированного ВВ — 13 км/с.

), получим и минимальный радиус сжатия: десятки микрон (10 4{м\сек} 10 9{сек}=10 5{м}) — нереально малое значение, поскольку нестабильности «не допустят» такого.

Интервал:

Закладка: