Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

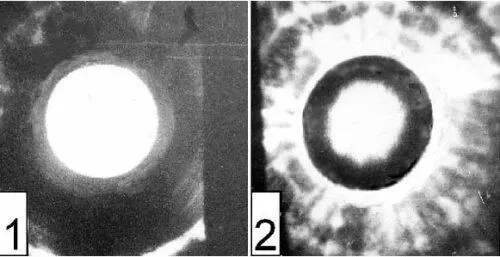

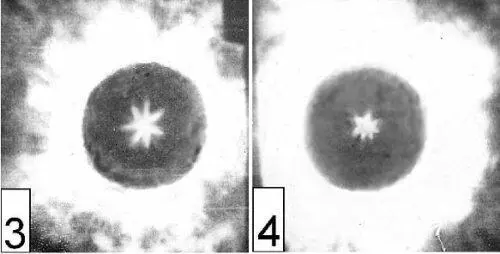

…Каждый видел, по крайней мере — по телевидению, «кусты» разрывов — это и есть нестабильности. Они развиваются при большой разнице в плотности движущегося вещества и среды, где происходит его движение. Именно такое соотношение и имеет место в ИВМГ: лайнер из металла движется в воздухе. На кадрах высокоскоростной съемки (рис. 4.15) видно, как на внутренней поверхности лайнера начинают расти «пальцы», а потом образуется «звезда», разрезающая объем сжатия, на чем процесс усиления поля и заканчивается.

Верхний ряд снимков: взрыв в воде. Видно развитие нестабильностей: слой воды, метаемый взрывом, вырождается в струи. Процесс развития нестабильностей в лайнере ИВМГ (нижняя кинограмма) «вывернут внутрь»: со временем (интервал между снимками 1,6 мкс) внутренняя поверхность лайнера из цилиндрической становится звездообразной.

Но даже если подавить нестабильности, лайнер все равно будет остановлен магнитным давлением: оно возрастает быстрее, чем гидродинамическое давление в веществе. Площадь области, охватываемой лайнером, убывает обратно пропорционально квадрату радиуса, а значит, в той же пропорции возрастает индукция поля; для магнитного же давления эта зависимость еще сильнее — оно пропорционально квадрату индукции, то есть — обратно четвертой степени радиуса! Закон возрастания давления гидродинамических сил куда слабее — оно всего лишь обратно пропорционально логарифму радиуса. Из этого следует, что магнитное поле, пусть даже очень слабое вначале, неизбежно станет «сильнее» взрыва и остановит движение лайнера к оси [87] Между прочим, чем слабее начальное поле, тем выше может быть магнитная энергия в точке остановки: ведь слабое поле дольше усиливается, а значит, будет остановлено ближе к оси, где гидродинамическое давление выше. В проведенных во ВНИИЭФ опытах давление магнитного поля индукцией в 1000 Тл достигало четырех миллионов атмосфер, что превышало прочностные пределы любых материалов. Рекордные значения магнитной энергии в лайнерном ИВМГ получают только при очень большом токе запитки, потому что усиление, определяемое отношением начального и конечного радиусов сжатия, в генераторе этого типа невелико.

. Магнитное давление препятствует быстрому изменению поля на пике кумуляции.

…Но ведь можно сжимать поле не лайнером, а токопроводящей ударной волной, такие процессы происходят во Вселенной и известны астрономам. Особенность ударного сжатия в том, что, начиная с некоторого предела, плотность энергии в ударной волне увеличивается только за счет температуры, а плотность вещества не растет.

Ясно, что чем плотнее «упаковано» атомами вещество, тем сильнее оно «сопротивляется» увеличению плотности при сжатии. Например, такая в высшей степени упорядоченная структура, как монокристалл, сжимается УВ с давлением в миллион атмосфер всего вдвое. Повышение же температуры в мощной ударной волне приводит к тому, что молекулы вещества за фронтом волны сначала диссоциируют, а потом — ионизуются и составлявшие их атомы: вещество, в исходном состоянии бывшее диэлектриком, может, будучи ударно-сжатым, превратиться в проводник [88] Скачок проводимости в некоторых ударно-сжатых веществах не связан с термической ионизацией.

.

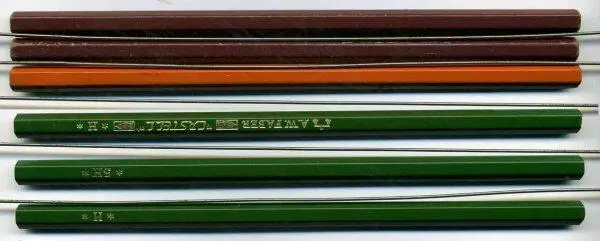

…Вернемся к аналогии с карандашами и сделаем промежутки между ними совсем незаметными. Тогда стоит чуть-чуть тронуть их ряд — и фронт «процесса» окажется очень далеко, а «движение вещества» будет несущественным. Если сжимаемость мала, а ионизация все же происходит, то магнитное поле сразу оказывается в проводящем веществе, которое «не успеет» сколь-нибудь заметно вытеснить поле в область сжатия — произойдет «вмораживание» (рис. 4.16).

Предельный случай вмораживания — ионизация вещества мощным излучением, когда среда может вообще не двигаться. Не сможет двигаться и поле, оказавшееся в такой среде после ее ионизации. Потери на вмораживание специфичны именно для ударного сжатия, они «откусывают» поле по краям области сжатия, «уводят» из него магнитный поток, в противоположность лайнеру, который «толкает перед собой» поле, сохраняя поток (за исключением того, что диффундирует внутрь него).

Иллюстрация «вмораживания» магнитного поля в проводящую среду при помощи знакомой читателю «карандашной» аналогии. Силовые линии поля моделируются обрезками стальной проволоки. Сдвинувшись, карандаши зажмут («вморозят») обрезки между собой, и двигаться дальше им можно будет только вместе. Некорректность аналогии в том, что проволока и в несжатом веществе не совсем свободна (может двигаться только в пределах зазоров между карандашами), в то время как магнитное поле в диэлектрике — в любом направлении со скоростью света.

Подытожим причины, по которым применение ударной волны целесообразно для очень быстрого и очень «глубокого» сжатия магнитного поля.

• По обе стороны фронта ударной волны разница плотностей мала: даже ударные волны с давлением в миллион атмосфер сжимают твердые тела примерно вдвое, а дальнейшее повышение давления сопровождается ростом не плотности, а температуры. Малая разность плотностей означает, что при ударно-волновом сжатии не развиваются нестабильности.

• При ударно-волновом нагревании возможны ионизация и скачок проводимости: перед фронтом вещество является изолятором, в котором магнитное поле распространяется со световой скоростью, а за фронтом — проводником, в котором скорость распространения поля на много порядков ниже. Такой волной, образующей замкнутое кольцо, сходящееся к центру, может сжиматься магнитное поле — как лайнером, но без нестабильностей, и к тому же быстрее, чем лайнером, потому что скорость фронта всегда превышает массовую скорость.

• Как вмораживание, так и диффузия, приводят к потерям магнитного поля: оно «захватывается» проводящим веществом и уже далеко не полностью концентрируется в области сжатия. Становится возможным «сбрасывать» излишнее поле за фронт ударной волны, препятствуя тем самым чересчур быстрому усилению магнитного давления. Выбирая характеристики вещества (степень сжатия и проводимость в ударно-сжатом состоянии) можно регулировать «сброс» поля, согласуя тем самым закон возрастания его давления в области сжатия с давлением в веществе ударной волны, устраняя препятствие для достижения сколь угодно малого радиуса. Будем, однако, помнить, что работа против сил магнитного поля (а значит, и повышение энергии поля) совершается за счет кинетической энергии вещества, так что необходим компромисс. Если ударное сжатие будет слишком мало (очень малы промежутки между карандашами), то все магнитное поле будет вморожено, а существенного движения массы вещества не будет, а значит, не хватит и энергии в момент, когда она особенно нужна — на конечной стадии сжатия. Если же сжатие будет слишком велико, случится то, что случается в ИВМГ — магнитное давление остановит компрессию поля, потому что быстро станет «сильнее» гидродинамического давления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: