Техника и вооружение 2009 07

- Название:Техника и вооружение 2009 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самый крупный артиллерийский калибр в СССР

А.Ф. Рябец, ведущий инженер ФГУП«ЦКБ «Титан».

Фото и схемы предоставлены ФГУП «ЦКБ «Титан»

Прежде чем приступить к рассказу об уникальной разработке в СКБ-221 650-мм орудия для испытаний авиабомб, необходимо напомнить о предшествующих событиях, напрямую с ней связанных.

В начале 1950-х гг. существовало несколько систем, достойных внимания конструкторов по сути вопроса: немецкая 800-мм пушка на железнодорожной установке («Тяжелый Густав» – по имени директора фирмы «Крупп», замененное на «Дора» – имя местечка, где стоял гарнизон с этой пушкой), американское стационарное 914-мм орудие «Маленький Давид» 1* , а также варианты орудий большого калибра в СССР.

После победы в СССР были организованы многочисленные инженерные комиссия для изучения оружия и техники поверженной фашистской Германии. Многое затем пригодилось, хотя мнения были различные. Так, гвардии генерал-лейтенант артиллерии В.И. Вознюк, являвшийся председателем комиссии по изучению реактивного оружия, докладывал: «Ничего нового для нас нет!» Аналогичный вывод сделала комиссия с полигона «Ржевка» под руководством полковника Н.Д. Федюшина после изучения доставленных в СССР узлов одного из 800-мм железнодорожных орудий.

Почти четыре года части трофейного орудия провалялись под Ленинградом. В 1950 г., по распоряжению Д.Ф. Устинова, эти узлы были перевезены в Сталинград на завод «Баррикады» для изучения и применения ствола в новых разработках.

В.Г. Грабин в перечень своих проектов на 1947 г. включил тему 09-25 «650-мм гладкоствольная пушка для испытания авиабомб» 2* . В этой связи он приступил к изучению материалов по «Доре» и американской 914-мм мортире «Литтл Дэвид».

Пристальное внимание Гранина к способам доставки авиабомб к целям не было случайным. Сразу после Великой Отечественной войны США приступили к созданию огромного океанского флота, в состав которого планировалось ввести десятки авианосцев, линкоров и крейсеров. Для борьбы с ними могли быть использованы крепостные орудия, стреляющие бронебойными авиабомбами.

После проработки темы 09-25 последовало постановление Совета Министров СССР №968-371 от 9 марта 1949 г., согласно которому ЦНИИ-58 поручалось разработать гладкоствольное орудие со сменным стволом калибра 650 и 400 мм, а «боеприпасному» ГСКБ-47 Министерства сельскохозяйственного машиностроения – 1500-килограммовую авиабомбу «Альбатрос-3» и 650-килограммовую бомбу «Альбатрос-1».

Чертежи эскизных проработок 650-мм орудия имели индекс С-76, а 400-мм орудие шло под индексом С-77 3* . Проект предусматривал изготовление двух отдельных стволов – 400-мм (для БРАВ 1500) и 650-мм (для БРАВ 3000), наглухо закрытых с казны. Заряжание должно было производиться с дула. Через специальную шаровую опору в казенной части ствол опирался на массивный железобетонный фундамент.

На защите эскизного проекта представители Управления инженерно-авиационной службы ВМС и НИИ-13 забраковали проект грабинцев в связи «со сложностью изготовления». Впоследствии, уже в 1968 г., на вопрос, заданный В.Г. Грабину журналистом журнала «Смена» Е. Месяцевым, «были ли на вооружении в советских артиллерийских войсках сверхдальнобойные орудия типа «Толстой Берты» или «Доры»?», прославленный конструктор ответил так: «…Нашему конструкторскому бюро приходилось проектировать 650-мм орудие. Должен сказать, что очень сложно изготовить такие пушки – для одного орудия нужен целый завод, а потребность в них, как показала практика, невелика» 4*.

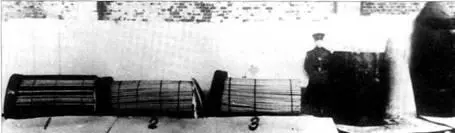

Узлы взорванной «Доры» и захваченные заряды к ней.

Но бомбометание с помощью орудий большого калибра не было забыто. В конце 1940-х гг. этим способом заинтересовался начальник подотдела Морского артиллерийского центрального конструкторского бюро (МАЦКБ, с 1948 г. – ЦКБ-34), будущий начальник СКБ-221 Г.И. Сергеев.

Работая в Ленинграде, он неоднократно встречался со своим товарищем по Таганрогу Е.Н. Преображенским (они вместе проходили практику в КБ Г.М. Бериева). К этому времени Евгений Николаевич был Героем Советского Союза (удостоен за бомбовые удары по Берлину в 1941 г.), в звании генерал-полковника а виации являлся Главнокомандующим авиации ВМС (1950 г.). Он интересовался качеством авиаметания новых модификаций авиационных бомб, советовался с Георгием Ивановичем по вопросу использования для испытательного бомбометания обыкновенных сухопутных орудий, так как сброс бомб с самолетов в этом случае гораздо затратнее. Но главное – на испытаниях нужно точно попасть в бронецель и пробить ее, а поразить точечную цель даже с небольшой высоты – это проблема серьезная 5* . А нужно еще тщательно осмотреть и обмерить мишень после каждого пробития, определить характер взаимодействия боеприпасов проникающего типа с преградой. При отсутствии каких-либо теоретических работ, в том числе и теории подобия, единственным способом смоделировать ситуацию в те годы был отстрел из артсистем.

Испытания с помощью отстрелов из артсистем проводились еще до Великой Отечественной войны. Так, в 1936-1939 гг. на вооружение морской авиации были приняты бронебойные авиабомбы БРАБ-220, БРАБ-500 и БРАБ-1000. Правда, с помощью артиллерийских систем испытывалась только БРАБ-220. Этим способом заинтересовались и специалисты ГСКБ-47, где создавались новые бронебойные бомбы по ТТЗ ВВС от 18 марта 1948 г. Работы проводились в отделе, руководителем которого был А.Ф. Турахин 6* , а ведущим инженером был назначен С.А. Древлев. Требовалась специальная артсистема калибра 380 мм, соответствующего диаметру бомбы БРАБ-500.

С начала 1950-х гг. этой темой занялись в СКБ-221, которое возглавил Г.И. Сергеев. Предстояла самостоятельная разработка, а к этому молодой главный конструктор стремился всегда. Тема была зарегистрирована 30 августа 1951 г. под индексом БР-101 7* . Интересно, что это произошло в день рождения Г.И. Сергеева, как будто после звонка Е.Н. Преображенского с поздравлением с 40-летием, а может, так просто получилось.

К сожалению, инициатива главного конструктора СКБ-221 поначалу не получила одобрения у директора завода «Баррикады» Р.А. Туркова. Он справедливо считал, что единичный заказ для столь мощного завода не интересен. Пришлось доказывать возможную выгоду от решения этой проблемы, а также напоминать о немалой сумме, обещанной за каждый выстрел… В результате Р.А. Турков согласился. В дальнейшем судьба этой темы легла на плечи главного инженера завода А.С. Жихарева и главного инженера 6-го ГУ MB Е.В. Россиуса. Через пять лет они продолжат свою деятельность в СНХ Сталинградской области, где вновь примут участие в разработках Сергеева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: