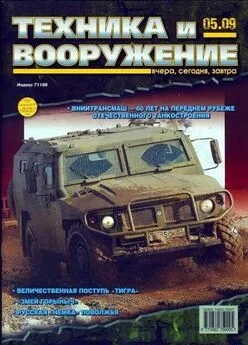

Техника и вооружение 2009 05

- Название:Техника и вооружение 2009 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 05 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Редакция выражает благодарность руководству и пресс-секретарю ООО «ВПК» Сергею Суворову за помощь в подготовке этого репортажа.

СПМ-3 «Медведь».

Фото Д. Пичугина.

«Змей Горыныч»

Михаил Свирин

Фото предоставлены автором

Работы по созданию танковых огнеметов для Красной Армии начались еще в 1920-е гг. и почти без перерыва продолжалась около четырех десятков лет. История этих работ очень интересна, по сегодня мы поговорим лишь о малой ее части — о судьбе «Змея Горыныча», который вышел на поля боев в Великую Отечественную войну, причем особое внимание уделим огнеметным Т-34.

Вообще идея вооружения боевой машины огнеметом уходит корнями в Первую мировую войну, когда различные изобретатели подавали предложения об установке огнеметного приспособления на то или иное бронированное транспортное средство, или даже на самолет. Но практически все огнеметы того времени были пневматического действия с очень малой дальностью броска смеси.

Принято считать, что работы над пороховыми огнеметами начались в СССР только в 1940 г., после окончания Советско-Финской («Зимней») войны. Это не совсем так. В 1931–1932 гг. при исследовании способов увеличения дальности огнеметания устройства ТО-1 (Танковый огнемет — первый), созданного для огнеметного танка на базе Т-18, сотрудником Института химобороны Матвеевым и инженером КБ-7 Управления военных изобретений РККА Филимоновым было предложено использовать в качестве источника энергии для этого вида оружия пороховые газы. Однако изготовленный в конце 1932 г. действующий макет такого изделия разру шился при проведении испытания (причем легко пострадали несколько членов приемочной комиссии), и работы над ним были прекращены.

В 1933–1934 гг. отработать подобное изделие взялся институт НАТИ, куда были переведены из КБ-7 Д. Голосов, Г. Филимонов и В. Данилов. Но их работы в течение пяти лет не подкреплялись необходимыми финансовыми средствами и не увенчались успехом. Поэтому на вооружение РККА в последующие пять лет продолжали поступать лишь огнеметы пневматического типа, отличавшиеся типом и вязкостью огнесмеси, а также конструкцией брандспойта и объемом рабочего тела, что позволяло немного изменять показатели досягаемости по дальности, точность и продолжительность «огневой стрельбы».

Однако к 1939 г. стало ясно, что пневматические огнеметы практически не имеют резервов для модернизации потому, что обладали следующими недостатками:

«1) метание огнеструи в цель производится сжатым воздухом. Несмотря на конструкционную простоту, такие огнеметы расходуют большое коли чество сжатого воздуха, что стесняет экипаж танка с размещением баллонов с воздухом, сокращает полезную нагрузку танка, его проходимость и быстроходность.

2) сильно загружает транспорт, так как на автомобилях приходится в прямом смысле слова «возить воздух», пусть даже и сжатый, но помещенный в громоздкие тяжелые баллоны. (Зарядные компрессоры в те годы не получили должного распространения ввиду их большой стоимости и сложности эксплуатации. — Прим. авт.).

3) в результате перепада давления воздуха при переходе из баллона в рабочий цилиндр, при выстреле в нем создается не одинаковое давление (конечное меньше начального), что сокращает дальность полета огневой струи и а размазывает» ее по траектории полета…» (из отчета КБ завода № 37 от 11.IX. 1939 г.).

Лучшие наши огнеметы, работавшие на сжатом воздухе с однократным расходом смеси 10–15 л, имели дальность на невязком огнематериале (типа мазут-керосин) 40–60 м, а на вязком — до 80 м, причем масса и габариты такого огнеметного оборудования были довольно значительными.

После окончания боев у Номонгана (р. Халхин-Гол) КБ завода № 37 и НАТИ получили распоряжение от наркома обороны о разработке огнемета с дальностью метания невязкой смеси не менее 80 м, причем желательно было, чтобы огнемет не загромождал и без того малые размеры боевого отделения.

Расчеты показывали, что достичь требуемой дальнобойности при помощи сжатого воздуха не удается, и спецлаборатория завода № 37 под руководством В. Дробыша сориентировалась па проектирование огнемета порохового типа. Первоначально для подтверждения расчетов научного сотрудника М. Кривоножкина был изготовлен макет огнемета со следующими ТТХ:

Дальность огнеметания невязкой смесью……. 80–90 м

Дальность огнеметания вязкой смесью… 120–130 м

Давление, развиваемое газами при выстреле невязкой смесью… 20–30 кг/см 2

Давление, развиваемое газами при выстреле вязкой смесью… 40–60 кг/см 2

Согласно проекту, конструкция огнемета завода № 37 имела вид, показанный на рис. 1.

Однако испытания огнемета показали, что он имеет ряд существенных недостатков как в плане конструкции (неправильный принцип действия автоматики), так и с точки зрения изготовления (некачественная сварка). Макет вышел из строя при проведении третьего выстрела. Тогда для исследования порохового заряда был изготовлен макет огнемета разового действия (см. рис. 2) с заправкой через брандспойт, в то время как группа Данилова принялась отрабатывать новую автоматику, используя принцип работы пулемета Дегтярева.

ТТТ порохового огнемета для отработки заряда:

Общий объем пороховой каморы (основной + дополнительной) 1,8 л

Расход огнесмеси при выстреле 15л

Диаметр выходного отверстия 25 мм

К 3 августа 1940 г. были подобраны пороховые заряды из «холодных порохов» НФ с предельно простой технологией выделки заряда (длительностью не более 3 дней, в то время как технология выделки пироксилинового пороха составляла не менее 15 дней). Для помещения порохового заряда применялись штатные обрезанные по длине «патронные стаканы» (гильзы) от 37-мм, а позже от 45-мм танковой или противотанковой пушки. Первоначально конструкция гильзы патронника предполагала наличие в нем сетки из 25 отверстий диаметром 5,3 мм, чтобы предотвратить попадание несгоревших фрагментов заряда в запоршневое пространство, но при ведении автоматической стрельбы решетка сильно раскалялась и сама становилась источником воспламенения зарядов, и потому позднее решетка уже выполнялась вместе с гильзой.

Дальность метания вязкой и невязкой смесей составила на заводских испытаниях 120–140 м и 75–90 м соответственно. К 1 ноября 1940 г. была отработана конструкция схемы автоматики огнемета, а в период 10 ноября — 29 декабря состоялись заводские испытания изделия в целом в танке ХТ- 133, а также предложен проект установки его в танки БТ. Однако распоряжением НКСМ от 19 ноября 1940 г., вышедшим в ответ на постановление КО № 428-с, предписывалось установить огнемет указанного типа с дальностью огнеметания не менее 90 м также на танки Т-50 и Т-34.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: