Авиация 2001 02

- Название:Авиация 2001 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация 2001 02 краткое содержание

Авиация 2001 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В США серьёзное изучение проблемы началось в 1949 г., но своеобразной «прелюдией» можно считать начавшиеся ещё в октябре 1946 г. «Обобщённые исследования бомбардировщиков» (GEBO I), призванные определить тенденции развития конструкций «бомбовозов» и выявить воздействие компоновочно-конструктивных параметров (тип двигателей — турбореактивные или турбовинтовые, их размерность и число; стреловидность, удлинение, относительная толщина и площадь крыла и т. д.) на скорость, дальность полёта и взлётную массу перспективных самолётов. Основной контракт получила фирма Конвэр. уже накопившая большой опыт проектирования бомбардировщиков.

Одним из наиболее крупных достижений фирмы предшествующих лет стал первый межконтинентальный (в полном смысле слова) «бомбёр» В-36, который в последних своих модификациях оснащался реактивными двигателями в дополнение к поршневым. Конвэр активно включился в программы чисто реактивных дозвуковых бомбардировщиков, создав в 1947 г. прототип самолёта ХВ-46 с четырьмя двигателями, расположенными на прямом крыле в сдвоенных гондолах. Год спустя под явным влиянием немецких исследований бын разработан проект ХВ-53 с крылом обратной стреловидности. Наконец, в 1951 г. построили YB-60 — вариант самолёта В-36 с восемью ТРД на подкрыльевых пилонах. В 1940-х — 1950-х годах фирма также создала ряд пассажирских самолётов и первую американскую баллистическую межконтинентальную ракету «Атлас» (1958 г.), работы по которой начались в 1946 г. параллельно с программой GEBO I.

Конвэр провёл исследования по GEBO I с необычной для американской авиации того времени обстоятельностью: было изучено более 10 тысяч различных конфигураций! Работы завершились к марту 1949 г. выпуском отчётов по самолётам с ТВД, с ТРД при прямом и с ТРД при стреловидном (35 град.) крыле в вариантах с боевой нагрузкой 9,1 т и 22,7 т. Исследовались и такие экзотические проекты, как аппарат с бомбовой нагрузкой 22,7 т, взлётной массой 454–544 т и дальностью до 32 тыс. км, представлявший собой «связку» из трёх соединённых концами крыльев бомбардировщиков типа В-З6. Однако детально проекты сверхзвуковых тяжёлых самолётов ещё не прорабатывались. Фактически исследования едва достигли лишь уровня уже создававшегося на фирме Боинг В-52.

К началу 1949 г. успех в создании среднего бомбардировщика В-47 и развернувшиеся работы по дальнему тяжёлому В-52 выдвинули на первый план задачу создания среднего сверхзвукового бомбардировщика, благо к тому времени аспекты полёта на сверхзвуке были уже достаточно изучены. В пользу создания сверхзвукового «стратега» выступал и ряд военных руководителей. Более осторожное высшее руководство ВВС, хотя и аннулировало ряд программ других дозвуковых машин (например, в январе 1949 г. была отменена программа ХВ-55), всё же в июне 1949 г. решило в рамках новых «обобщенных исследований» (GEBO II) продолжить изучение дозвуковых аппаратов. Однако в апреле 1950 г. под давлением промышленных кругов и новаторски настроенных военных программа была официально переориентирована на работы по сверхзвуковым самолётам. Новыми требованиями GEBO II предусматривался составной бомбардировочный комплекс на базе носителя В-З6, способный атаковать цели на удалении 5650–7250 км от базы с достижением скорости М-0,9–1,5 на участке протяжённостью 800-3200 км в зоне цели.

Весной 1949 г. военные совместно с авиаконструкторами определили основные концепции сверхзвуковых ударных машин: комбинация из тяжёлого дозвукового носителя и сверхзвукового отделяемого ударного аппарата; средний бомбардировщик с системой дозаправки топливом в воздухе; беспилотный самолёт; традиционный средний бомбардировщик с высокими скоростными характеристиками. Большинство технических исследований того периода не подтверждали возможность создания дальнего бомбардировщика, способного совершать длительный полёт на сверхзвуке без дозаправки в воздухе.

Система заправки в полёте ещё не была к тому времени достаточно отработана. Поэтому интерес ВВС США сфокусировался на многоступенчатых пилотируемых аппаратах. Исследования велись по двум основным направлениям.

В первом варианте главенствовал ракетный принцип отбрасывания в полёте на пути к цели выполнивших свою функцию компонентов конструкции. При этом пилотируемый возвращаемый модуль, имевший минимальное оборудование, фактически становился своего рода капсулой и предназначался прежде всего для спасения экипажа после выполнения задания. Проект такого бомбардировщика, способного выполнить на сверхзвуке весь боевой вылет, прорабатывался фирмой Дуглас.

Вторая концепция предусматривала использование двух пилотируемых компонентов: отделяемого сверхзвукового бомбардировщика и тяжёлого дозвукового носителя. Идея «авиаматки» была к тому времени давно известна и даже практически реализована. Такой подход выглядел достаточно реалистичным и для стратегического ударного комплекса. Он обещал более высокую степень многоразовое™ (хотя и за счёт уменьшения доли сверхзвукового полёта), к тому же подходящий дозвуковой носитель — В-36 — уже имелся и благодаря этому стоимость (и время) разработки комплекса значительно снижалась. В рамках данной концепции фирма Дуглас предложила в 1949 г. создать бомбардировочную модификацию своего экспериментального сверхзвукового турбореактивного самолёта Х-3 (его разработка началась четырьмя годами ранее), который с бомбой на внешней подвеске должен был самостоятельно «подцепляться» под самолёт-носитель в полёте.

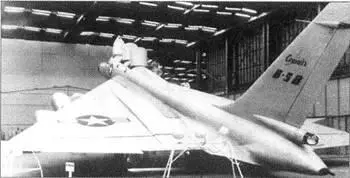

Макет одного из проектных вариантов будущего «Хаслера», носившего заводское обозначение ЛЛХ-1964 (конец 1952 г.). В этом варианте была впервые предусмотрена телеуправляемая турель и возможность смены мест членами экипажа; кроме того, стреловидность крыла по передней кромке по сравнению с первым вариантом (МХ-1826) уменьшили до 60°.

Макет более позднего варианта (сентябрь 1953 г.). Видны открытые люки кабин экипажа и конформные топливные баки под крылом.

Однако наибольшее внимание ВВС привлекло совмещение ракетного принципа с идеей «авиаматки», позволявшее объединить положительные качества обоих вариантов. Именно такой подход попытались реализовать специалисты Конвэр, представившие в январе 1950 г. отчёт по четырёхдвигательному носимому ударному аппарату с треугольным крылом, соединявшемуся с носителем типа В-36 посредством выпускаемой трапеции и имевшему, в свою очередь, возвращаемый пилотируемый компонент и сбрасываемый контейнер. Бомбардировщик- «паразит» со стартовой массой 45,4 т должен был развивать максимальную скорость М-1,6 при крейсерской М=1,3. Собственно говоря, для дальнейшего изучения этого проекта ВВС и сформулировали в апреле 1950 г. требования по второму этапу программы GEBO II, к завершению которой Конвэр исследовал огромное число конфигураций бомбардировщиков, базирующихся на носителях или имеющих отделяемые компоненты. Одним из наиболее проработанных проектов конца 1950 г. предусматривался следующий сценарий вылета: носитель В-36 с бомбардировщиком на борту преодолевает расстояние около 3200 км в направлении цели, после чего пятидвигательный ударный «паразит» отделяется, а «матка» возвращается на базу. «Освободившаяся» машина летит с крейсерским числом М=1,3 ещё около 3200 км. В зоне цели самолёт совершает бросок с максимальным числом М=1,5, сбрасывает контейнер с атомной бомбой и один из пяти двигателей, а затем ложится на обратный курс с крейсерской скоростью М-1,3. Преодолев на пути домой первые 3200 км (половину пути), экипаж бомбардировщика сбрасывает ещё два двигателя, а оставшееся расстояние покрывает с дозвуковой скоростью М=0,9. Однако детальный анализ показал, что составной комплекс окажется не таким уж дешёвым (например, требовалась установка независимых навигационных систем на обоих компонентах «сцепки»), к тому же при полёте в связке он будет наиболее уязвим для атаки противника. В конце 1950 г. фирма Конвэр доработала проект, предусмотрев взлёт носителя с подвешенным в полуутопленном положении бомбардировщиком. Однако и это не решало всех проблем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: