Техника и вооружение 2005 09

- Название:Техника и вооружение 2005 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2005 09 краткое содержание

Техника и вооружение 2005 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наряду с применением газодинамического управления преимущества К-73 определялись и исполнением этой ракеты в относительно малой длине. Огромное удлинение К-14 снижало аэродинамическое сопротивление, но из-за большего момента инерции требовало повышенных управляющих сил для осуществления маневра. Принятая для ракеты К-14 схема «утка» ограничивала углы отклонения рулей: при больших углах атаки они теряли эффективность из-за срыва потока. Возможным выходом было применение аэродинамических рулей на флюгирующем основании для снижения эффективного угла атаки. При этой схеме он определялся только углом отклонения руля, а не суммой этой величины с углом атаки корпуса ракеты. Однако это предложение ГосНИИАС, также как и другая рекомендация специалистов этого института – отказаться от «безавтопилотной» схемы управления – не была принята конструкторами «Вымпела». Для повышения эффективности рулей на больших углах атаки применили спрямляющие поток дестабилизаторы.

В1975 г появился аванпроект, а в 1976 г – эскизный проект К-14. Для испытаний К-14 оборудовали один из первых МиГ-23МЛ (самолет №123), с которого в 1978 г. выполнили пять программных пусков.

В итоге, несмотря на близость характеристик сравниваемых ракет и преимущества К-14 в части освоенности производства, выбор был сделан в пользу более перспективной К-73. По постановлению партии и правительства от 14 июня 1979 г. работы по К-14 прекратились.

Кроме работ по основному варианту в 1976 г. был выпущен и эскизный проект модификации с комбинированной теплорадиолокационной ГСН.

Дальнейшее развитие семейства К-13 прекратилось, но в США до настоящего времени все ракеты ближнего боя создавались на базе «Сайдуиндера». Однако и в нашей стране ракеты семейства К-13 прошли путь многократной модернизации и стали наиболее массовыми и дешевыми. Стоимость К-13А была в три- четыре раза меньше соответствующего показателя К-8М, Впрочем, и «Сайдуиндер» был намного дешевле других американских ракет класса «воздух-воздух».

На протяжении более чем десятилетия ракеты семейства К-13 были почти единственными образцами самонаводящихся ракет на вооружении нашей фронтовой авиации.

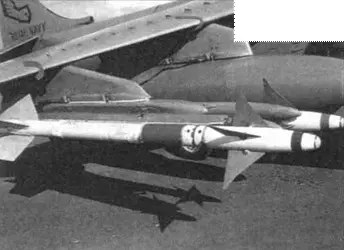

Ракета класса «воздух-воздух» «Сайдуиндер» модификации AIM-9S.

Внизу: ракеты «Сайдуиндер» AIM-9L входят в состав вооружения многоцелевого истребителя «Си Харриер».

Пуск ракеты «Сайдуиндер» с американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 «Хорнет». Внизу: американский многоцелевой истребитель F-16 «Файтинг Фалкон» с ракетами класса «воздух-воздух» «Сайдуиндер» AIM-9M.

Истребитель МиГ-23МС. Ракетное вооружение включает ракеты Р-23Т и Р-23Р (узлы подвески под центропланом), а также четыре ракеты Р-60Т (четыре точки подвески под фюзеляжем).

Ракета К-60 (Р-60, «изделие 62»)

Хотя впервые управляемые ракеты «воздух-воздух» были применены чанкайшистами в боях над Тайваньским проливом, по-настоящему массовым их использование было в ходе вьетнамской войны. Однако и в Индокитае ракетное оружие все-таки не стало решающей силой в воздушных боях.

В условиях насыщенности воздушного пространства самолетами обеих сторон, в том числе в одном и том же секторе, задача определения государственной принадлежности конкретного самолета при помощи бортовых радиотехнических систем опознавания «свой-чужой» стала практически неразрешимой. Достоверное визуальное опознавание осуществлялось на дальности в лучшем случае в несколько километров, зачастую меньше ближней границы зон пуска американских ракет средней дальности «Сперроу».

Даже ракеты малой дальности противодействующих сторон – «Сайдуиндер» и советская К-13А – оказались неэффективными в условиях маневренного боя, по западной терминологии, «собачьей свалки». Ограничение по перегрузке носителя при пуске ракет величиной порядка двух единиц не позволяло полностью реализовать маневренные возможности истребителей. Да и после старта ракеты не могли настигнуть энергично маневрирующие цели. Для большинства ракет сектор возможных пусков ограничивался задней полусферой цели.

К этому времени для перехватчиков советских Войск ПВО уже были созданы первые образцы всеракурсных ракет с радиолокационными ГСН. но эти носители не участвовали в локальных конфликтах того времени. Кроме того, перед пуском требовалось ввести в аппаратуру ракеты установку, указывающую на атаку цели в заднюю либо в переднюю полусферу. В ходе маневренного боя взаимное положение противников менялось очень быстро. Так как атакованная в заднюю полусферу цель могла развернуться навстречу ракете, для оружия маневренного боя требовалось обеспечить автоматическую перестройку параметров автопилота в полете. Кроме того, процесс захвата цели на сопровождение тепловой ГСН ракеты К-13 был довольно длительным, углы захвата – небольшими, что требовало достаточно точного выведения оси ракеты, а заодно и носителя в направлении цели и удержания ее в этом положении. В конкретных условиях вьетнамской войны беспомощность ракетного оружия грозила преждевременным завершением жизненного пути пилотов легкомысленно лишенных пушечного вооружения «чистых ракетоносцев» из семейств МиГ-21 ПФ и «Фантомов».

В результате к концу 1960-х гг. в США, СССР и Франции практически одновременно сформировалось представление о необходимости разработки малогабаритных ракет, специально предназначенных для ближнего маневренного боя. От них не требовалась большая дальность пусков, что позволяло выполнить ракеты небольшого веса и габаритов, разместив на борту носителя не два-четыре «изделия», а многократно больший ракетный боекомплект. Таким образом, как по зоне поражения, так и по возможности неоднократной атаки цели в тактическом отношении новые ракеты были ближе не к своим предшественницам, а к традиционному пушечному вооружению. В нашей стране большой вклад в разработку концепции ракеты ближнего воздушного боя внесли ученые НИИ-2 Минавиапрома (ныне ГосНИИАС), в особенности Р.Д. Кузьминский и В.Ф. Левитин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: