Техника и вооружение 2005 07

- Название:Техника и вооружение 2005 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2005 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2005 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате было принято решение ограничить типаж целей для новой ракеты более массовыми и размещаемыми непосредственно в боевых порядках частей сухопутных войск маловысотными комплексами «Кроталь» и «Роланд». При этом оптимальным техническим решением оказалось не применение ускорителя, а увеличение энергетики основного РДТТ по суммарному импульсу и времени работы.

С учетом широкого диапазона и многообразия режимов работы РЛС вероятного противника для перспективной противорадиолокационной ракеты предусматривалось насколько модификаций ГСН.

Аппаратура ГСН обеспечивала пеленгацию РЛС противника как по основному, так и по боковым лепесткам диаграммы направленности. Разработка ГСН велась исходя из взаимодействия со станцией радиотехнической разведки «Вьюга», изначально предназначенной для обеспечения применения более мощных противорадиолокационных ракет Х-58. Кроме того, в зависимости от расположения цели, высоты полета и дальности перед пуском обеспечивалась установка антенны на заданный угол как по курсу, так и по углу места.

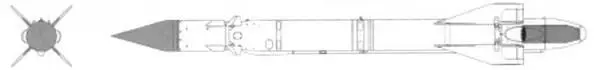

Х-27ПС (изделие 721) с ПРГС-1ВП

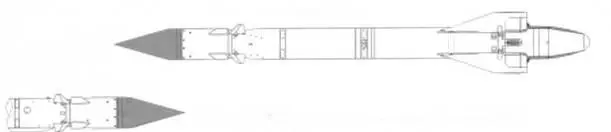

Х-27ПС (изделие 727) с ПРГС-2ВП

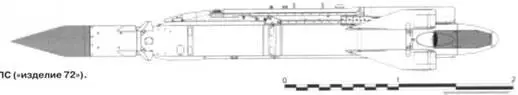

Управляемая ракета Х-27ПС (изделие 72)

Х-27ПС с ПРГС 2ВП на авиационном пусковом устройстве АПУ 68УМЗ

Ранее созданные калининградским ОКБ ракеты «воздух-земля» в силу особенностей применяемых на них систем наведения наводились на цели по траекториям, близким к прямолинейным. При этом угол подхода к цели определялся в основном дальностью пуска и высотой полета носителя в этот момент. При подавлении станций наведения зенитных ракет и других радиолокационных средств противника фронтовая авиация, как правило, действует на предельно малых высотах и производит пуск ракет с максимально возможной дальности.

При этом в случае прямолинейного полета ракета подлетала бы к цели по почти горизонтальной траектории, но прямое попадание в антенный пост или аппаратную кабину РЛС не гарантировалось, особенно с учетом известного явления «ослепления» ГСН в непосредственной близости от цели. Без прямого попадания при полете по очень пологой траектории противорадиолокационная ракета упала бы далеко за целью — РЛС противника. Вдобавок при подходе к земле под очень малым углом при подрыве боевой части значительная часть осколков ушла бы либо в грунт, либо в небо, не нанося ущерба противнику.

Поэтому для противорадиолокационной ракеты требовалось реализовать специальную траекторию с начальным маловысотным участком скрытного сближения с целью, последующей отработкой «горки» и пикированием на цель под углом 20–30°. Для ее реализации ракету пришлось оснастить новым автопилотом СУР-273. Совместно с ГСН он обеспечивал наведение на цель и при временных отключениях РЛС противника, Такой тактический прием операторов радиолокаторов зенитных ракетных комплексов был хорошо известен и широко использовался в ходе Вьетнамской войны при пусках американцами противорадиолокационных авиационных ракет «Шрайк».

Обеспечивающий быстрый разгон и последующее поддержание высокой скорости ракеты новый двигатель ПРД-276 на высокоэнергетичном, принципиально ином, чем ранее применявшееся, смесевом твердом топливе обеспечивал суммарный импульс, в полтора раза больший в сравнении с ранее использовавшимся ПРД-228. Полное время работы составило 11,5 с, при этом двигатель был выполнен как двухрежимный — с повышенным начальным уровнем тяги около 2 г, обеспечивающим быстрый разгон ракеты, и пониженным маршевым режимом, обеспечивающим поддержание высокой средней скорости на траектории. Но на начальном этапе летной отработки первые ракеты Х-27ПС оснащались старым ПРД-228.

Решением РВПК от 15 августа 1972 г. для вооружения самолетов МиГ-23Б калининградскому КБ задавалась разработка на базе Х-25 противорадиолокационной ракеты Х-27ПС на дальность 30 км. Масса ракеты не должна была превышать 350 кг. Средняя скорость полета на полную дальность устанавливалась на уровне 350 м/с. Для ракеты предусматривалось сочетание автономной системы управления с пассивной радиолокационной ГСН. Самолетная аппаратура должна была задавать ракете курс на цель при полете носителя на малых высотах с точностью ±6°, а на больших высотах — ±12°.

Требовалось представить на государственные испытания ракету с ГСН в диапазоне А на МиГ-23Б в IV кв. 1974 г., а с ГСН в диапазоне А' — на МиГ-21 и Су-17МБ в 1975 г. Техническое предложение по ГСН диапазонов В и С предусматривало выпустить в IV кв. 1972 г. Разработка ГСН диаиазона А (ПРГС-1) была поручена московскому ЦНИИРТ (в дальнейшем МКБ «Кулон», главный конструктор Н.А. Викторов, позднее — В.И. Павлюченко), а диапазона А' (ПРГС-2), так же как и проработки по ГСН в диапазонах В и С, — омскому НПО «Автоматика» (главный конструктор — А.С. Киричук). Эта же организация разрабатывала и подвесную самолетную станцию радиотехнической разведки «Вьюга». Автономную систему управления (автопилот) СУР-273 разрабатывали конструкторы Третьего Московского приборостроительного завода во главе с О.В. Успенским. Разработка твердотопливного двигателя ПРД-276 велась в московском ОКБ «Искра» (ранее КБ-2 завода № 81) коллективом главного конструктора И.И. Картукова (позднее его сменил Ю.В. Куликов).

В дальнейшем наряду с обозначением Х-27ПС употреблялось и просто Х-27.

В 1972 г. был рассмотрен проект ТТЗ на ракету Х-27ПС. подготовлен план- график ее разработки, выданы ТЗ на основные элементы ракеты. Спустя два года появился эскизный проект и основная техническая документация. Тогда же был переоборудован Су-17М2 под Х-27 диапазонов А и Б, МиГ-23Б № 501 под Х-27 и «Метель», а МиГ-23Б № 3321 предназначался для проведения автономных пусков Х-27ПС на начальном этапе летной отработки. К этому времени определился технический облик ракеты, а в 1975 г. ее макет был представлен государственной комиссии.

В первом отсеке располагалась пассивная радиолокационная ГСН сдатчиком контактного подрыва.

Головка самонаведения ПРГС-1 ВП обеспечивала наведение на РЛС противника, работающие в диапазоне А в режиме непрерывного излучения. ГСН могла осуществлять избирательный захват одной из трех близкорасположенных РЛС, переключаться с одной станции на другую, при временном прекращении излучения цели производить ее последующий повторный захват или переключаться на другую РЛС, осуществлять приоритетный захват РЛС, работающей в режиме наведения ракеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: