Техника и вооружение 2002 09

- Название:Техника и вооружение 2002 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 09 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обеспечение обороноспособности страны — задача сложная и многогранная. В середине июня 1946 г. партия и правительство поручили Ванникову еще более ответственную деятельность по созданию отечественного атомного оружия в должности заместителя начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР, а Минсельхозмаш возглавил Петр Николаевич Горемыкин.

Преобразования а руководстве отрасли отразились бытовой суетой в жизни разработчиков реактивной техники. По указанию нового министра НИИ-1 и КБ-2 в октябре-ноябре 1946 г. вынуждены обменяться занимаемой территорией. НИИ-1 после этого раз и навсегда обрел пристанище на берегах Лихоборки в Ново- Владыкино, но КБ-2 уже в начале 1947. пришлось еще раз сменить дислокацию — перебраться от Белорусского вокзала в район нынешнего метро "Семеновская" на территорию завода № 67 ("Мастяжарт").

Помимо предусмотренных Постановлением 1946 г. НИИ-1 и КБ-2 в области создания пороховых реактивных снарядов фактически работали и другие организации Минсельхозмаша.

В части создания нового, послевоенного поколения реактивных снарядов для Сухопутных войск правительственные постановления предусматривали продолжение работ, начатых в конце войны в ГЦКБ- 1 и филиале № 2 НИИ-1 МАП.

Совершенствование реактивных снарядов предусматривалось в двух основных направлениях, намеченных еще в обращении Л.М. Гайдукова к Г.М. Маленкову в марте 1944 г — повышение дальности и улучшение кучности.

В НИИ-1, работавшем под руководитством А.В. Саханицкого, основное внимание было уделено первому направлению — созданию нового дальнобойного реактивного снаряда с дальностью 20…25 км — вдвое большей по сравнению с М-13ДД военных лет.

Разработка этого реактивного снаряда велась под руководством Николая Алексеевича Жукова, человека с большим практическим опытом работы в оборонных отраслях промышленности. В 1932 г. в пятнадцатилетием возрасте он поступил на "Мастяжарт", а за год до начала войны перешел в ГСКБ-47. Там он продвинулся до должности начальника отдела, попутно для получения соответствующего образования обучаясь в МВТУ, которое он закончил в 1945.

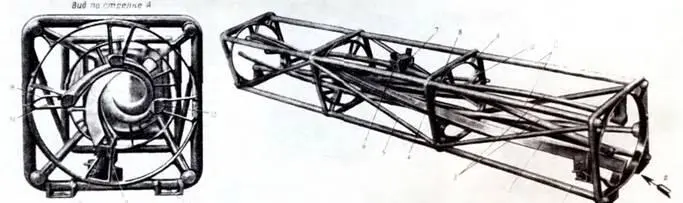

Ферменная спиральная направляющая

Работы по ДРСП-1 (название расшифровывалось как "дальнобойный реактивный снаряд пороховой — 1", он же "Шторм- 1" или "объект 0-43") были начаты еще в 1945 г. по проекту тактико-технических требований (ТТТ) Главного артиллерийского управления (ГАУ) и были заданы тематическим планом, утвержденным приказом Министра сельхозмашиностроения № 104 от 30 июня 1947 г. Еще в мае того же года ГАУ утвердило ТТТ, в соответствии с которыми для снаряда была задана максимальная дальность 20…25 км, стартовый вес — не более 300 кг при весе взрывчатого вещества фугасной боевой части не менее 30 кг, кучность стрельбы — не хуже 1/100. Длина снаряда не должна была превышать 3,5 м, а размах оперения — 2…2,5 диаметров корпуса. Боевое применение должно было обеспечиваться в температурном диапазоне от -40 °C до +40 °C. Для использования в особо холодном (от -60 °C до +25 °C) и жарком (от -20 °C до +60 °C) климате предусматривалось оснащение снаряда специальными вариантами двигателей.

При разработке реактивного снаряда большое внимание было уделено улучшению точности стрельбы.

Как уже отмечалось, еще во время войны на усовершенствованных вариантах "катюш" М-13 УК и М-31 УК ("улучшенной кучности") для повышения точности был применен проворот реактивного снаряда вокруг продольной оси, уменьшающий влияние эксцентриситета и перекоса вектора тяги. Технологические возмущения действовали попеременно в противоположных направлениях и их суммарное воздействие усреднялось до относительно небольшой величины. Для создания закручивающего реактивного момента на М-13 УК в камере просверлили 12 небольших косонаправленных отверстий, а на М-31 УК — четыре радиальных отверстия, через которые продукты сгорания топлива поступали на Г-образные газоходы. Однако при этом часть энергетики двигателя расходовалась на проворот ракеты вокруг продольной оси, а не на ее разгон. Ценой уменьшения максимальной дальности на 10 % боковое рассеивание ракет удалось снизить в два раза. Дальнейшему уменьшению рассеивания мешала прямолинейная планочная направляющая пусковой установки, препятствовавшая провороту снаряда до момента его схода с пусковой установки. При этом из-за асимметрии контакта снаряда с направляющей в момент его схода на снаряд действовали дополнительные возмущения. Кроме того, стремясь с самого начала движения провернуться вокруг продольной оси, ракеты иногда ломали прямолинейные планочные направляющие пусковых установок.

Пришлось разработать новую пусковую установку для боевой машины БМ-13-СН ферменной конструкции с более сложными и громоздким спиральными направляющими — на ней размещалось только 10 реактивных снарядов М-13 УК вместо 16 на обычной боевой машине БМ-13. Ожидаемое улучшение точности достигалось без гарантии — в реальных условиях войсковой эксплуатации было сложно сохранить исходную форму спиральных направляющих. Кроме того, при залповой стрельбе ажурные направляющие деформировались под действием теплового и силового воздействия стартующих ракет, увеличившегося при боковом истечении струй продуктов сгорания.

При разработке ДРСП-1 был реализован более рациональный способ обеспечения проворота — шесть из семи сопел были наклонены на угол 5" к плоскости, проходящей через продольную ось, так что потери тяги не превышали 0,4 %. Это позволило обеспечить высокую скорость вращения без существенных потерь скорости, свойственных ракетам М-13 УК и М-31 УК с их специальными соплами закрутки. Пуск реактивных снарядов производился с использованием своеобразного подобия нарезного артиллерийского пушечного ствола — спиральных направляющих, закрепленных на ферменной конструкции. Для обеспечения начального проворота реактивного снаряда при движении по спиральной направляющей пусковой установки на заднем из двух центрирующих утолщений корпуса снаряда устанавливался ведущий штифт.

В начале разработки предусматривалось установить на боевой машине развитые направляющие длиной 6 м. Исходя из заданного размещения пусковой установки для 4 реактивных снарядов на шасси автомобиля ЗиС-151 длину направляющих пришлось уменьшить с 6 до 4,5 м. На стадии Государственных испытаний ГАУ потребовало обеспечить вписываемость боевой машины в габарит "0" для железнодорожной транспортировки, что привело к окончательному уменьшению длины направляющих до 3,16 м.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: