Техника и вооружение 2001 10

- Название:Техника и вооружение 2001 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2001 10 краткое содержание

Техника и вооружение 2001 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

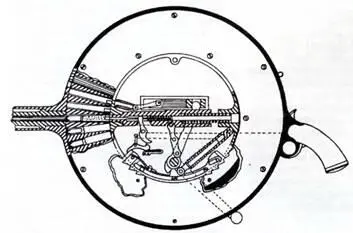

Проект многокаморного автоматического оружия Армани (1886г.) – попытка автоматизировать схему дискового револьвера за счет отдачи свободного затвора.

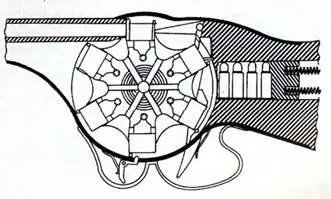

Проект “пулемета Перри" с приводом от улиткообразной пружины (1903г.) – одна из многочисленных попыток создания автоматики “с внешним приводом".

Вилле в книге «Автоматическое оружие» (1896г.) разделил известные к тому времени системы по характеру движения ствола и выделил четыре группы – со скользящим назад стволом, с неподвижным стволом, с неподвижным стволом, имеющим отверстие для отвода пороховых газов, со скользящим вперед стволом. Понятно, что такая схема, основанная на внешнем признаке, была узка и не выделяла существенных черт систем. Более удачная классификация Кайзертрея («Основания устройства автоматического оружия», 1902г.) подразделяла системы по характеру действия пороховых газов на две группы: действующие от непосредственного давления газов и от отдачи оружия. Внутри этих групп разделение шло по иным признакам – длине отката ствола, сцеплению затвора и другим конструктивным особенностям. Противопоставление двух оснований классификации – по использованию энергии пороховых газов и по конструктивным особенностям сохранялось еще долго.

Так, в России С. Федоров в книге «Пулеметное дело» (1907г.) разделил известные схемы пулеметов на три «вида»: со стволом, остающимся на месте, со стволом, отходящим при отдаче, с неподвижным стволом и отводом пороховых газов.

Развитие автоматического оружия и усложнение системы артиллерийско- стрелкового вооружения требовали доработки классификаций и уточнения признаков, по которым разделялись схемы автоматики. Классификация Кордье («Автоматическое оружие», 1911) похожа на схему Кайзертрея, причем системы, работающие силой отдачи, делились на две группы (с неподвижным стволом и свободным затвором и с подвижным стволом и сцепленным затвором), а работающие за счет отвода пороховых газов – на три (с отводом из дульной части ствола, через отверстие в стенке ствола и через гильзу). Схожи с этой были классификации С.А. Бутурлина (1912 г.) и В. Островского (1930г.)

Свои варианты классификации предлагали также К. Крнка (1900-1901 гг.), Вейс (1912 г.), Дрот (1927 г.). М. Девуж («Современное автоматическое оружие», 1920 г.) выделил пять классов: действующие силой отдачи, действующие отводом газов, действующие силой трения в стволе, смешанные системы и полуавтоматическое оружие. П. Вильневчиц в 1930 г. основал свою классификацию опять же на устройстве главных частей оружия. Такой подход позволяет подробно описать саму схему оружия, но оставляет «за скобками» вопрос об источнике энергии, приводящем автоматику в действие. Подобным образом можно описывать автомобиль, ни слова не говоря о его двигателе.

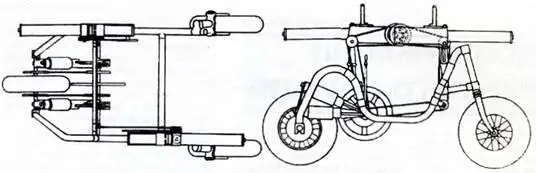

Проект “пулеметного трицикла" Пеннингтона (1898г.) – два двигателя через цепные передачи приводят в движение не только трицикл, но и автоматику двух пулеметов.

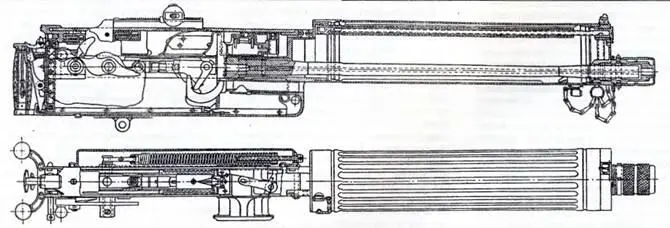

Разрез пулемета “Максим" обр. 1910г.

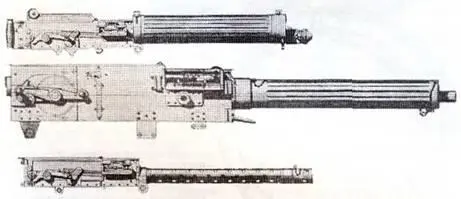

Уже первая успешная система автоматического оружия несла зачатки унификации – X. Максим представил свой пулемет вместе с автоматической пушкой, эту линию продолжила фирма “Виккерс". На рисунке – пулемет “Виккерс", автоматическая пушка “Виккерс", авиационный пулемет “Виккерс".

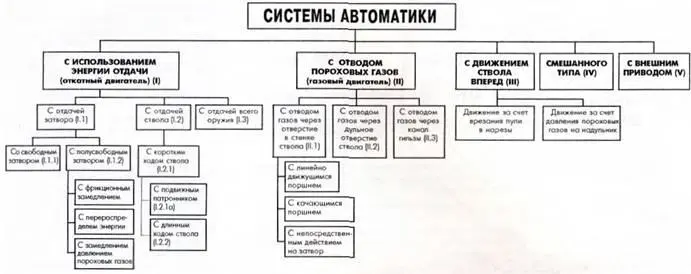

Наиболее полная и научно обоснованная классификация была разработана выдающимся российским специалистом В.Г. Федоровым. Начало ее разработки относится к 1907 г., но только к 1930 г. она вполне сформировалась. В качестве основного признака Федоров взял способ использования энергии пороховых газов для приведения в действие автоматики («Основания устройства автоматического оружия», 1931 г.). Согласно классификации Федорова, все системы автоматики разделялись на три основных класса. Внутри классов выделялись подклассы, делившиеся на группы. «Многоуровневая» классификация вполне позволяла менять базовые признаки с переходом на следующий уровень.

Первый, наиболее многочисленный, класс составляли системы, использующие энергию отдачи, т.е. энергию давления пороховых газов, воспринимаемого затвором через дно гильзы. Выделялись подклассы с отдачей затвора, отдачей затвора со стволом (именуемой для краткости «отдачей ствола») и отдачей всего оружия. Первый подкласс включал группы: А – со свободным затвором; Б – с замедлением движения затвора вкладышем; В – с замедлением затвора за счет его сцепления со стволом с самоотпиранием. Второй подкласс делился следующим образом: группа А – с коротким ходом ствола (с прямым движением затвора, с поворотом затвора, со смещающимся в сторону затвором, с качающимся затвором); Б – с длинным ходом ствола; В – с поворотом ствола; Г – со снижающимся стволом. Третий подкласс

делился по способу отпирания затвора: группа А – с ползуном и отбрасыванием затвора остаточным давлением газов; Б – с ползуном и отбрасыванием затвора пружиной, сжатой ползуном.

Второй класс включал системы с использованием энергии пороховых газов, частично отводимых из канала ствола. Его первый подкласс охватывал схемы с отводом пороховых газов через отверстие в стенке ствола и делился на группы: А – с поршнем, прямолинейно движущимся на всю длину хода затвора, Б – с качающимся поршнем, отбрасывающим затвор на всю длину хода, В – с поршнем, производящим только отпирание затвора, Г – с поршнем, сжимающим пружину, отбрасывающую затем затвор. Второй подкласс – отвод газов через дульное отверстие с использованием подвижного надульника; третий – отвод газов через канал особой гильзы.

Третий класс составляли системы автоматики с использованием силы врезания пули в нарезы ствола и движением ствола вперед под действием этой силы.

Подобное деление позволяло выявить наиболее существенные и характерные черты оружейной автоматики, давало основу для ее расчета, сценки положительных и отрицательных черт, а также путей совершенствования и возможностей модификации каждой схемы. Нетрудно заметить, что в данной классификации кроме способа использования энергии пороховых газов использовался также конструктивный признак – способ запирания канала ствола. Это смешение, с одной стороны, делало классификацию несколько громоздкой, с другой, появление новых схем запирания требовало ее дополнения. Видимо, поэтому эта классификация оспаривалась рядом специалистов. Так, известный исследователь В.Е. Маркевич счел более логичным и всеохватывающим разделение систем автоматики по признаку движения ствола и сцепления его с затвором и привел четыре основных класса: с неподвижным стволом и сцепленным затвором, с неподвижным стволом и несцепленным затвором, с подвижным стволом и сцепленным затвором, с подвижным стволом и несцепленным затвором. Нетрудно найти аналогии этим классам в классификации В.Г. Федорова. Как бы то ни было, именно принципы классификации Федорова стали общепризнанными и сыграли в развитии оружия, пожалуй, не меньшую роль, чем периодический закон Менделеева в развитии физики и химии. После утверждения Артиллерийской академией курса А.А. Благонравова «Основания проектирования автоматического оружия» (1932 г.) классификация Федорова фактически стала официальной в отечественной оружейной школе, хотя и варьировалась с развитием оружия и накоплением новых данных. Например, из ее первого класса исключалась отдельная группа (1.2.Г) со снижением ствола, во втором классе выделялись системы с движением поршня вперед, подкласс (2.2) делился на системы с подвижным надульником и с надульником, движущим с собой сам ствол.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: