Техника и вооружение 2001 10

- Название:Техника и вооружение 2001 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2001 10 краткое содержание

Техника и вооружение 2001 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На фоне некоторого периодического затишья боевых действий на поверхности земли, подземная минная война в этот период приобрела большой размах. Она продолжалась длительное время и окончилась лишь 23 августа 1855 г. При этом победа была на нашей стороне.

При обороне Севастополя в ходе подземной минной борьбы русские саперы проделали огромный объем работ, не допустив, практически, ни одной серьезной ошибки. За все время подземного противоборства (семь месяцев) наши минеры вывели 6783 пог. метра контрмин, в то время как французы всего 1260 пог. метров (т.е. более чем в пять раз). При этом русские минеры взорвали 94 горна, израсходовав 761 пуд (12,176 тонн) пороха (около 0,5 % от пороха, потраченного на стрельбу артиллерии). Французы взорвали 136 горнов, использовав при этом более 64 тонны пороха, т.е. в пять раз больше, чем наши саперы. Это соотношение протяженности минных галерей и количества взорванного пороха свидетельствует о том, что русские саперы стремились создать разветвленную подземную сеть галерей и проводить подземные атаки только наверняка, не расходуя зря порох и причиняя при этом неприятелю наибольший урон от взрыва. Чего нельзя было сказать о французах. В ходе этой борьбы русские войска потеряли 191 чел. (54 убитыми, 137 ранеными и контужеными). Из них непосредственно в галереях погибло 56 чел. (24 убито, 32 раненых и контуженых). Таким образом, наши потери в минной войне составили около 0,2% всех потерь при обороне Севастополя. Это показало достаточно высокую эффективность ведения подземной минной войны – при сравнительно малых людских потерях был достигнут большой эффект в воздействии на противника – непосредственное разрушение его сооружений, техники, вооружений, уничтожении личного состава, а также в сильном морально-психологическом воздействии на его личный состав, постоянно ожидавший взрыва из «недр земли» и провала в бездну.

Мощь и широту ведения подземной войны русскими саперами признавали не только наши специалисты, но и противник. В газете «Times» отмечалось: «Перед французами не было таких препятствий, как перед нами (т.е. англичанами), и их минная система против Мачтового (четвертого) бастиона представляет удивительный пример искусства и неутомимой деятельности. Однако нет никакого сомнения, что пальма первенства в этом роде военных действий принадлежит русским. Наши инженеры имеют теперь все средства сравнивать русскую минную систему с французской системой. Как ни удивительна последняя, но первая из них истинно поражает воображение: русские мины и галереи имеют до 8-12 м глубины, и воздух в них освежается помпами и вентиляторами. Словом, эти работы представляют самое изумительное и самое чудесное зрелище искусства и науки, соединенных с самой непреклонной силой воли и самым неутомимым трудолюбием».

Помимо этого наши минеры превзошли французов и англичан по способам подрыва горнов. Русские саперы взрывали заряды «гальваническим током», что позволяло достигнуть высокой надежности (из 94 взрывов у наших войск не сработал только один заряд, и то по недосмотру командира). Неприятель же использовал уже несколько устаревшие способы подрыва, но для них еще подходящие – «вольтовым столбом» и «угольковыми запалами». Для этой цели применялись «огнепроводный шнур Ларивьера с английским фитилем Бикфорда». Такой способ подрыва существенно снижал надежность срабатывания зарядов. Так, при взрыве 3 апреля 1855 г. из 21 горна остались не взорванными 6 горнов. Помимо этого, у французов произошло еще 20 отказов вследствие плохого сращивания шнура с фитилем.

Важным в действиях русских сапер был наступательный характер ведения подземной войны. Русские контрмины не только задерживали ход подземных работ атакующего, но даже отодвигали их постоянно назад. Так что эти контрмины скорее всего представляли собой наступательные минные атаки. Это довольно редкий случай в истории подземной войны. В целом, ведение минной войны при обороне Севастополя обогатило ценнейшим опытом российскую и мировую теорию и практику ведения подземной войны.

Семен ФЕДОСЕЕВ

О классификации автоматического оружия

К автоматическому относится подавляющее большинство современных образцов военного, полицейского и гражданского стрелкового оружия, а также большое количество артиллерийских систем, часть охотничьего и спортивного оружия. Понятно, что техническая классификация такого оружия основана прежде всего на классификации систем автоматики. О ней и пойдет речь. Поскольку автоматическое стрелково-пушечное вооружение пронизывает практически всю современную систему вооружения – отличного оружия до вооружения самолетов и боевых кораблей – обзор систем оружейной автоматики может быть интересен и полезен всем, кто интересуется вооружением и военной техникой.

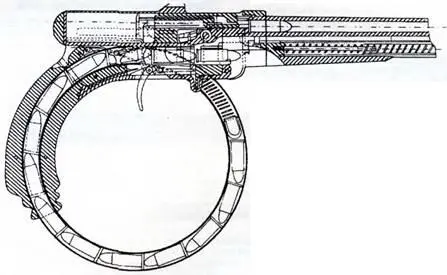

Классификация автоматического оружия складывалась по мере его развития. Попытки создания всеобъемлющей классификации делались уже на раннем этапе, т.е. в конце XIX – начале XX века. Среди таких ранних попыток наиболее известны французская классификация Г. Вилле и германская Кайзертрея. К тому времени уже определились основные системы автоматического оружия. Уже первый проект автоматически перезаряжаемого орудия, разработанный в 1854г. конструктором и металлургом Г. Бессемером, предполагал систему с отдачей несцепленного со стволом (свободного) затвора, поджатого пружиной. Ж. Куртис в 1866г. предложил «автоматическое ружье» револьверной схемы с газоотводной системой, в 1874г. Люце взял патент на автоматический пистолет с подвижным вперед стволом. В 1876г Бэйлей впервые использовал в автоматическом оружии патронную ленту. В 1882г. X. Максим разработал карабин, автоматически перезаряжаемый за счет отдачи оружия, а К. Крнка в 1884г. – винтовку с отдачей затвора. В 1884г. появляются пулемет, а чуть позже – автоматическая пушка Максима (с которых и принято отсчитывать историю автоматического оружия), действующие за счет энергии отдачи сцепленных затвора и ствола. На основе отдачи ствола работала и автоматика винтовки Ф. Манлихера 1885г. В 1887г. появляется винтовка Мадсена-Расмусена с автоматикой на основе отдачи ствола и качающимся затвором, а также первая русская автоматическая винтовка Д.А. Рудницкого, в 1893г. – винтовка Манлихера с «самоотпирающимся» затвором. Братья Клэр в 1888г. запатентовали пистолет с автоматикой на основе отвода пороховых газов. После введения бездымных порохов системы автоматического оружия стали множится куда активнее.

Проект “автоматического пистолета" братьев Клэр (1888г.) с автоматикой на основе отвода пороховых газов и кольцевым магазином повышенной емкости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: