Техника и вооружение 2001 10

- Название:Техника и вооружение 2001 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2001 10 краткое содержание

Техника и вооружение 2001 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Реальным свидетельством тяжелейших потерь Ирана в танках стала передача Ираком в 1989 г. Иордании примерно 120 трофейных танков “Чифтен”. Большая часть танков имела боевые повреждения и нуждалась в серьезном ремонте, но около 30 машин находились в боеспособном состоянии. Ирак принял решение о продаже захваченных танков из-за сложностей с техническим обслуживанием танков английской конструкции, поскольку весь танковый парк этого арабского государства состоял из машин советского или, что почти одно и то же, китайского производства..

Последним случаем боевого применения танков “Чифтен" стало их участие в боевых действиях на территории Кувейта в 1990-1991 гг. Практически все кувейтские танки были или захвачены, или уничтожены войсками Саддама Хуссейна при вторжении в эту маленькую арабскую страну в 1990 г. Несколько уцелевших танков “Чифтен" Мк.5К вошли в Эль-Кувейт вместе с частями многонациональных сил.

Михаил Виниченко

Подземная война

* См. ~ТиВ" №№ 2,3,9/2001 г.

Оборона Севастополя русскими войсками в 1854-1855 гг. вошла в историю своим героизмом, стойкостью, патриотизмом и высоким профессиональным мастерством. Несомненно, что усилиями всех защитников Севастополя так долго не сдавалась врагу русская твердыня. При этом весьма ощутимый вклад в цементирование обороны, достижения стойкости войск, нанесение урона противнику внесла подземная борьба. Одним из главных организаторов подземной войны под Севастополем был полковник Э.И. Тотлебен. Успех в подземном противодействии сильному и опытному противнику в лице французов, англичан, турок пришел не случайно. Этому предшествовали исследования, различные теоретические и практические разработки по организации подземных атак, контрмин, проведены опытные учения, обучены минеры и др.

Увлекся Э.И. Тотлебен вопросами подземной войны еще в 1840 г., работая с талантливым русским изобретателем Шильдером. Тогда, наряду с имеющимся опытом подземной войны, многие вопросы по организации и проведению минных атак, ведению контрмин требовали своего разрешения.

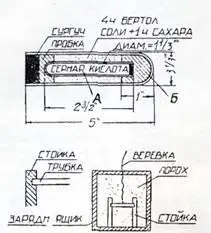

Для эффективного ведения подземной минной войны необходимы были специальные приспособления для устройства минных галерей, подрыва горнов. Осуществление подрыва пороха вызывало трудности у многих специалистов. Дело было в том, что очень сложно было вовремя подорвать заряд, не рискуя взорваться вместе с ним. Установка свечей на бочках с порохом не снижала опасность для минеров, а скорее повышала ее. Возникали сложности и с точностью времени подрыва. Еще в 1826 г. русский профессор Власов предложил для воспламенения горнов использовать стеклянные трубки, наполненные серной кислотой и вставленные в бумажные гильзы с бертолетовой солью. Однако это приспособление не обладало необходимой надежностью. Пришлось его усовершенствовать. За это взялся военный инженер Эльснер. Он предложил использовать стеклянную трубку А (рис. 1) длиной 11,87 см, наполненную серной кислотой и тщательно закупоренную. Другой составной частью взрывателя была также стеклянная трубка Б длиной 12,5 см и диаметром 3,3 линии. Конец трубки Б наполнялся на 1,25 см растопленным сургучом, в который вдавливалась трубка А. Оставшееся пространство трубки Б наполнялось смесью из бертолетовой соли и сахара в пропорции 4:1. После этого трубка Б запечатывалась пробкой и заливалась сургучом. Подготовленная трубка Власова (такое название закрепилось за ней по имени первого изобретателя) устанавливалась в центре зарядного ящика в специально сделанных для нее приспособлениях. К середине трубки привязывали прочный шнур и засыпали ящик порохом. Осторожность при проведении этой операции имела первостепенное значение. Затем шнур проводили по желобу до минной станции, пропуская через блоки на поворотах галерей. Для производства взрыва нужно было потянуть шнур. Трубки лопались, происходило смешивание кислоты с солью, сопровождающееся взрывом. Сложности в применении этих трубок ограничивали минеров в их использовании. Помимо трубок в некоторых странах использовались для подрыва зарядов ракеты, папительные свечи, монахи (вываренный в селитре трут), различные скорострельные трубки из взрывчатого вещества.

Рис.1

Рис. 2

Но более совершенный способ подрыва горнов, который до сих пор используется саперами, предложил русский чиновник министерства иностранных дел Шиллинг-фон-Капштадт. Для подрыва заряда он использовал электрический ток (в то время – гальванизма). Проект, поддержанный Шильдером, был опробован в 1832 г. в ходе экспериментальных минных работ под Красным Селом. Успех эксперимента позволил Э.И. Тотлебену развивать этот способ подрыва горнов и в дальнейшем использовать в минной войне при обороне Севастополя.

Поиск более совершенного способа подрыва горнов был не единственной проблемой минной войны. Для быстрой и успешной отрывки галерей требовалась специальная техника. Ей и занялся сначала Шильдер, а затем Э.И. Тотлебен.

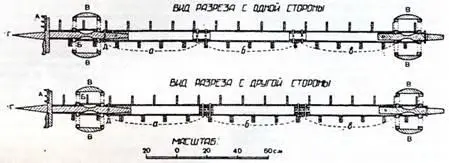

Шильдером было создано специальное сверло, опробованное в ходе исследовательских работ в 1844-1845 гг. под Киевом. Оно представляло собой пустотелый трубчатый стержень диаметром 6,25 см (2,5 дюйма), составляемый из нескольких колен. Все колени сверла, состоявшие из трех частей, соединялись между собой специальными муфтами, чеками и зажимами (рис.2). К концу стержня прикреплялся резец А с заостренным концом, за ним на стержень надевался цилиндр, состоявший из двух обручей ВВ, соединенных между собой четырьмя ножами. Ножи располагались в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось стержня. При помощи этих ножей происходило направление сверла в грунте. По всей длине стержня был устроен архимедов винт, по поверхности которого грунт, разрыхленный резцом, передвигался к отверстию высверливаемой трубы. По мере удлинения трубы удлинялся и стержень сверла путем присоединения новых колен. В целях недопущения изгиба устройства на четвертое и пятое колено надевали цилиндры, аналогичные тем, что располагались за резцом А, но без направляющих ножей. Такое сверло, как выяснилось в ходе опытов, при проходе по грунту давало существенное отклонение вправо и вверх. Тогда Э.И. Тотлебен предложил к дополнительным цилиндрам четвертого и пятого колен прикрепить по четыре ножа длиной 15 см и шириной 6,25 см и установить на первое, четвертое и пятое колени дополнительные фиксирующие обручи. Исследования показали, что дополнительные ножи являются лишними. К тому же стало очевидным, что для повышения эффективности работы сверла целесообразно увеличить острие резца до 22,5 см. Что и было сделано. В дальнейшем в ходе проведения опытных работ с помощью созданного Шильдером и Тотлебеном сверла была отрыта трубная минная (контрминная) система (рис.З), явившаяся в некотором роде прообразом контрмины под Севастополем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: