Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В «Клеопатре» и «Шехеразаде» Восток – жесток и сладострастен. В «Шехеразаде» в сцене избиения неверных жен и их любовников-негров, по словам А.Н.Бенуа, изливались «потоки крови». Такой Восток был очевидно контрастен не только Западу, но и России, и должен был восприниматься как поражающая воображение чувственная экзотика. Однако и здесь за чужим таилось свое! От таинственного и чужого Востока русским, как выяснялось, нельзя было оторваться! А кто была Ида Рубинштейн, исполнительница ролей Клеопатры и султанши Зобеиды в «Шехеразаде»? Русская танцовщица, в которой, однако, художники находили так много «жгучего и подлинного Востока».

Характерно, что графическим образом, своеобразным ликом «сезона» 1910 года и должна была стать исполненная Серовым афиша с изображением Иды Рубинштейн в роли Клеопатры. Художник изобразил ее в знаменитой сцене раздевания, произведшей большое впечатление на парижан еще в предыдущем году 6*. «Царица Египетская, – писал А.Н.Бенуа, – в лице смелой и юной Иды Рубинштейн постепенно лишалась своих покровов… под дивную, но и страшную, соблазнительную, но и грозную музыку из «Млады» происходило пресловутое раздевание царицы» 7*. Вспомним, что по традиции Клеопатра изображалась в европейском искусстве в предсмертные минуты вместе с ужалившей ее змеей. У Серова в этой же роли «змеящаяся» у ног царицы зеленая шаль с косыми полосками вдоль длинного тела и отчетливо обрисованной «змеиной головкой». По каким-то причинам афиша осталась неотпечатанной 8*, однако идея ее была вполне актуальна. Расклеенный по парижским стенам театральный плакат с обнаженной актрисой, изображенной в экстравагантной позе, вобравшей всю тайну пленительного Востока, должен был олицетворять для Парижа именно русский балет, нести загадку не только Востока, но и России.

Однако в начале 1910-х годов «сезоны» уже отходили от такого сближения России с Востоком. Этапами на этом пути становились партитуры Стравинского – от «Жар-птицы» до «Весны Священной» – и театральные работы Гончаровой и Ларионова – от «Золотого петушка до «Полнощного солнца». Художников начинают увлекать не сказки Шехеразады, по русские фольклорные сказки, и черпают они вдохновение уже не в сборнике «Тысячи и одной ночи», но в широко известном сборнике Афанасьева. Взгляд на Россию издалека становился более пристальным. Не растворять Россию в стихии Востока, но различить ее собственные обличья. Это был по-прежнему взгляд в перевернутый бинокль, однако сквозь него старались теперь разглядеть фольклорные глубины русской культуры.

В первых балетах Стравинского образы Востока еще сохранялись. Жар-птица в балете Стравинского-Головина прилетала из восточных садов. Петрушка в балете Стравин- ского-Бенуа становился жертвой Арапа. Однако в «Весне Священной» на Восток уже нет и намека: это вереница языческих обрядовых плясок, сосредотачивающих внимание зрителей на природных истоках России-Руси.

И такой же путь от границ Руси и не-Руси к ощущению ее природных истоков был и в балетах Гончаровой и Ларионова. «Золотой петушок» Гончаровой – это все еще проблема «России-Востока». Додоново царство с его вечно спящим царем и неповоротливыми воеводами – как раз на полпути от России к Востоку: так было и у Пушкина, и в опере Римского-Корсакова.

Однако интересны отличия образов Гончаровой от пушкинской сказки и от оперы, па музыку которой был поставлен балет. Ведь и в пушкинской сказке, и в опере Восток – источник соблазна и гибели; обольстившая До- дона Шемаханская царица действует заодно со скопцом- звездочетом и его петушком, который в столице Додона играет роль своего рода Троянского коня. Перед нами загадочная восточная интрига в виде заранее затеянного прельщения и обмана царя и погубления и его самого, и всего его царства.

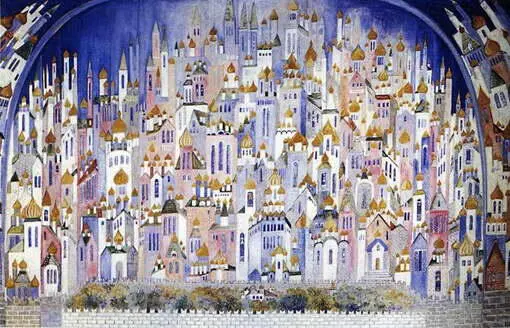

У Гончаровой все явленное в трех актах «Петушка» – всего только сон Додона. Утомленного ратными заботами царя не переставая клонит ко сну, и на середину сцепы первого акта Гончарова установила его кровать, из которой произрастает высокое древо-цветок – наглядный образ его сновидений. Царь спит, и в его мечтах – видение города-рая – недаром па вратах додонова града художница поместила изображение Архангела Михаила, охраняющего райские двери, а над ложем царя – большие цветы, распространившиеся и на стены теремов, и на верхушки их крыш. Такая же греза Додона и пленившая его Шемаханская царица – своего рода Сирин со старообрядческих русских лубков, поющий среди огромных цветов. Об этих цветах поет сама волшебная дева, вспоминая о восточных садах, откуда она прилетела, подобно Жар-птице у Головина и Стравинского: «Все так же ль там сияют розы и лилий огненных кусты», – вопрошает она встающее с Востока солнце. Переплетенный с Русью Восток Гончаровой – образ райского сада, сцепление стеблей, цветов и бутонов. На старообрядческих лубках бутоны не только цвели, но и никли, передавая не только сладостность, но и слабость мечтаний. И на декорациях Гончаровой они тоже кое-где склоняют головы книзу. Балет Гончаровой не столько о Востоке, сколько о Руси. Такой Восток – пожалуй, лишь грань национального русского самоощущения, мечты о нездешнем и легком счастье, столь не идущие к собственной косности. И сон старика Додона – предсмертный сон: когда Додон умирает, исчезает и его видение, а одновременно проваливается и все его государство.

У Ларионова в 1915 году уже нет никаких воспоминаний о Востоке. Именно Ларионову, а не Рериху, – по существу сухому художнику, – оформлять бы и постановку «Весны Священной» Стравинского. Ларионовское «Полнощное солнце» – тоже ведь череда ритуальных языческих танцев, посвященных, правда, не богу Весны, как у Стравинского, а Яриле-солнцу, которое и само принимает участие в плясках.

8. Наталия Сергеевна Гончарова (1881-1962) Эскиз декорации к финальной сцене балета «Жар-птица». 1926 Частное собрание

От 1913 к 1915 году атмосфера на сезонах ощутимо менялась. Нарастала потребность «через голову» реальной истории России, ведущей трагическую войну, обратиться к мажорному, светлому лику России – за ним и прибегли к «Снегурочке» Римского-Корсакова. Если олицетворением настроений 1909-1910 годов была Клеопатра на афише Серова, равно как и на некоторых «восточных» эскизах Бакста, то выражением новых стремлений – как раз ларионовское «Полнощное солнце». Это была уже не неуклюжая и комичная додонова Русь, не столько живущая, сколько грезящая, но Русь активная и живая, устремленная не к раю, но к солнцу. Вспомним о культе солнца, характерном в середине 1910-х годов для неоклассического движения в русской культуре, о «солнцепоклонничестве» Грабаря, или о «Мартовском солнце» Юона. Известно, что и Прокофьев, начавший в это время сотрудничество с дягилевской антрепризой, носил в кармане блокнот, куда заносил высказывания людей культуры о солнце 9*. Солнцепоклонником на свой лад выступал в эскизах к «Снегурочке» и Ларионов, и таковы же и его берендеи, исполнявшие обрядовые танцы в честь солнца. Мясин пользовался при постановке балета советами Ларионова и вспоминал позднее, что именно благодаря ему «впервые начал понимать подлинную сущность этих старых обрядовых крестьянских плясок» 10*. На эскизах Ларионова фигурки берендеек заряжены почти магической энергией, напоминая наиболее старые из вятских кукол-игрушек самой лучшей художественной поры. В них есть подспудный натиск и жар, заставляющие вспомнить о праславян- ской основе или о «первобытных Венерах», с их неподвижной, но внутренне набухающей силой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: