Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно было бы предположить, что Сурий, как и многие другие, просто повторил слова Герберштейна. Однако Сурий пишет, что растительный барашек водится не на побережье Каспийского моря, но в окрестностях Казани, главное же заключается в том, что он ведет речь о «диковине достопамятной», которую можно было наблюдать в 1504 году, то есть раньше приезда в Россию австрийского барона. Впрочем, это далеко не единственный рассказ, свидетельствующий о более древнем происхождении мифа и о его более широком распространении. В XV веке история agnus scythicus была уже широко известна не одним лишь путешественникам и ученым: в переписке Людовика XI с Лоренцо Медичи идет речь об agnus dei [агнце божьем – лат.] – фантастическом наросте на азиатском папоротнике, который именовали «татарским ягненком» и которому приписывали поразительные лечебные свойства 49*. Согласно сведениям, сообщаемым одним русским исследователем и одной польской энциклопедией, рождение мифа следует датировать XV, а то и XIV столетием 50*. В самом деле, он упомянут уже в «Путешествиях» Джона Мандевила, пользовавшихся таким большим

успехом па закате Средневековья. Англичанин Мандевил начинает рассказ о своих наполовину вымышленных странствиях по Азии, в которые, по собственному признанию, вставляет отрывки из читанных им хроник, путевых заметок и рыцарских романов, с 1356 года. Растительный ягненок, если верить Мандевилу, произрастает в азиатском краю, именуемом Кадиль 51*.

Известно, однако, что Мандевил заимствовал свой рассказ о растительном ягненке из Одорика из Порденоне (1286-1331), который, по мнению ориенталиста Анри Кордье, и стоит у истоков мифа 52*. Францисканец Одорик в 1318 году отправился в Китай и три года прожил в Пекине. В 1330 году в Падуе он продиктовал рассказ о своих путешествиях, опубликованный в 1529 году во французском переводе Жана Ле Лона д'Ипра. Этот перевод, носящий название «Чудесная, забавная и развлекательная история великого императора Татарии, повелителя татар, именуемого великим ханом», и напечатан в издании Кордье. В начале главы «О царстве Кадили, оно же Калуа» Одорик рассказывает о великом чуде, которого сам он не видал, но о котором слыхал от людей верных: в горах близ Каспийского моря растут дыни «чудесной величины»; дождавшись, пока они созреют, их взрезают и находят там «крохотную животинку», похожую на барашка; и сами дыни, и их содержимое обитатели тамошнего края съедают Иные, замечает Одорик, не хотят тому верить, а ведь это ничуть не более удивительно, чем гуси, которые в Ирландии растут на деревьях 53*. Кордье цитирует комментарий Анжело де Гюбернатиса, который проводит интересные параллели между рассказом Одорика и индийской мифологией:

«Итак, если верить барону Сигизмунду, речь идет о татарской сказке, усвоенной русскими. Мы знаем, однако, что многие татарские сказки возникли в Индии, и там же Блаженный Одорик, судя по всему, впервые услышал о том растении, которое в Европе позже стали называть русским словом баранец. Поскольку и Сигизмунд, и Одорик ведут речь об островах, то, руководствуясь их указаниями, следовало бы назвать местом рождения мифа один из островов в Каспийском море. Известно, однако, что в Индии бытуют легенды о сказочном острове Джамбудвипа, или Гамбу, на котором произрастает очень крупный мясистый плод розового цвета, напоминающий мясо животного. В Индии говорят, что плоды гамбу по размерам не уступают слону; гамбу называют деревом, растущим в небесном Раю; демоны, принимающие форму волков, жаждут завладеть этим плодом; добавим также, что на санскрите шакал (canus aurens) называется гамбука. […] Нельзя ли предположить, что легенда, родившись в Индии, где в самом деле растут гигантские плоды и где флора вообще крайне богата и разнообразна, и опираясь на мифические представления о нежном и сверкающем гамбу, на который заглядывается гамбуку, или шакал, пошла гулять по свету и попала в Россию, к татарам, которые ее развили и дополнили. Заметим, кстати, что Одорик, упомянувший о ней первым, говорит всего лишь о растении, приносящем плоды, о дынях, содержимое которых похоже на ягнят, в Татарии же оно превращается в растение, которое имеет форму ягненка, которое так и зовется ягненком, или барашком, питается травой, им же любят питаться волки…» 54*. Де Гюбернатис совершенно справедливо связывает рассказ Одорика с индийскими мифами. Ибо, как замечает Юргис Балтрушайтис, «на Востоке флора зачастую смешивается с фауной». Это касается в особенности растительного ягненка: «Заройте в земле пупок овцы и полейте его водой: в этом месте появится маленький барашек. Растет он, когда гремит гром». Так гласит татарское предание, возникшее в Китае, где оно было известно уже во времена династии Тан 55*.

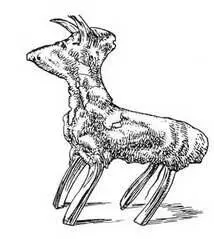

4. Agtius Scythicus vegetabilis, названный Барамец

Изображение, посланное доктором Брейном из Данцига в Королевское общество в 1725 году

5. Татарский барашек по описанию Сэра Ханса Слоуна. 1689

В «Хрониках династии Тан» (618-906) история растительного ягненка звучит так: в стране Фу-Линь (Сирии) «водятся ягнята, вырастающие прямо из земли. Жители тамошние дожидаются, пока они вырастут, потом окружают их изгородью, дабы дикие звери не набросились на них и не съели. Пуповина связывает этих ягнят с землей, а как обрежешь ее, тут и приходит им смерть. Надев латы и оседлав коней, люди бьют в барабан, чтобы испугать ягнят. Те кричат от страха и в конце концов пуповина рвется. Тогда они уходят искать воду и траву» 56*. Приведенный рассказ содержит любопытное противоречие: разрыв пуповины то убивает ягнят, то приносит им освобождение. Тем не менее тот же самый рассказ почти буквально повторяет в 737 году Чан Шу Цзи, утверждающий, что растительные ягнята водятся «на севере империи Цинь» 57*.

В таком случае возникает вопрос, где же именно родилась легенда о скифском ягненке – в Китае или в Индии? Кордье замечает, что местом ее возникновения, возможно, была Индия, однако это «не имеет значения»: ведь Одорик, как позже Герберштейн, Олеарий или Стрюйс, услышали ее от «татар, проживающих на берегах Волги и Каспийского моря, либо прибывших оттуда» 58*. Быть может, прикаспийские татары в самом деле послужили посредниками между Азией и «Скифией»; благодаря им легенда попала в «русско-татарскую» среду и превратилась в миф о «скифском барашке». Кстати, Герберштейн излагает историю баранца в главе «О татарах». Что же касается Постелла, то он, как мы видели, упоминает «татарский город» Самарканд. Между прочим, и китайские источники не называют местом произрастания «ягненка» исключительно Китай: «Хроники династии Тан» ведут речь о Сирии; в версии Чан Шу Цзи речь идет о «севере империи Цинь». По мнению Бертольда Лауфера, под этой страной следует понимать «Та Цинь», иначе говоря, Западную Азию или эллинистический Восток 59*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: